Für die Sitzung an diesem Mittwochnachmittag hatte Alice mit ihrem Mann vereinbart, dass er nicht vor fünf Uhr ins Palais in der JohannStrauß-Gasse kommen solle. Da bliebe für ihn noch reichlich Zeit, sich mit Heinrich von Angeli zu unterhalten. Eine fixe Uhrzeit wurde deshalb vereinbart, weil die vorangehende Sitzung ungestört verlaufen sollte und Ferdinand von dem Porträt ja auch nichts wissen dürfe. Das Bild war inzwischen weit fortgeschritten und Alice, der jede Eitelkeit fremd war, fand sich gut getroffen, weil eben nicht geschönt.

Angeli begann zu malen und lud, so wie schon bisher, sein Modell zum Plaudern ein. Auf Alicens Wunsch rückte er die Geschichte vom Porträt der Katharina Schratt zurecht, die in den letzten Jahren dort und da publiziert worden war.

„Ja, es ist darüber allerhand geschrieben worden. Richtig ist“, betonte er, „dass das Porträt von Kaiserin Elisabeth in Auftrag gegeben wurde. Zwar nicht von ihr persönlich, wie sich’s der junge Weyr in seinem ansonsten ganz hübschen Essay zusammengereimt hat (8). Es war ihre Hofdame, die Ida von Ferenczy, die mir den Auftrag übermittelte und mich von vornherein wissen ließ, es handle sich um ein Geschenk für seine Majestät, den Kaiser. Somit gab es, für mich schon gar nicht, keinerlei Anlass für Spekulationen. Außerdem war die Schratt ja längst populär und gefiel dem Kaiser, der, wie man weiß, sehr häufig zu den Vorstellungen ins Burgtheater ging.“

Alice hatte von der erwähnten Erzählung von Siegfried Weyr gehört, sie aber nicht gelesen. Sie hätte gern gewusst, ob es stimme, dass der Frau Schratt nicht gesagt wurde, wer das Porträt in Auftrag gegeben habe. Ob das richtig war?

„Na, ja“, sagte Angeli. „Ich bin, auf Anraten der Ferenczy, ähnlich wie’s der Weyr beschreibt, auf die Schauspielerin zugegangen. Wenn Sie seine Darstellung lesen werden, dann kommt sie deshalb der Wahrheit ziemlich nahe, weil er mich zu den damaligen Umständen, wie man heute sagt, interviewt hat. Im Lauf der mehrmaligen Sitzungen kam die Schratt aber dahinter, dass ich das Porträt für Seine Majestät, den Kaiser, male. Sie war ja eine Schlaue, eine, um’s ein bissl despektierlich zu sagen, eine Hintertriebene. Was glauben Sie, wie ihr diese allerhöchste Zuneigung, kaum dass sie’s herausbekam, ge-schmeichelt hat! Die hat sich schnell ausgerechnet, was für eine Goldgrube sich da für sie auftut.“

„Und der Kaiser wusste von diesem Geschenk der Kaiserin nichts?“

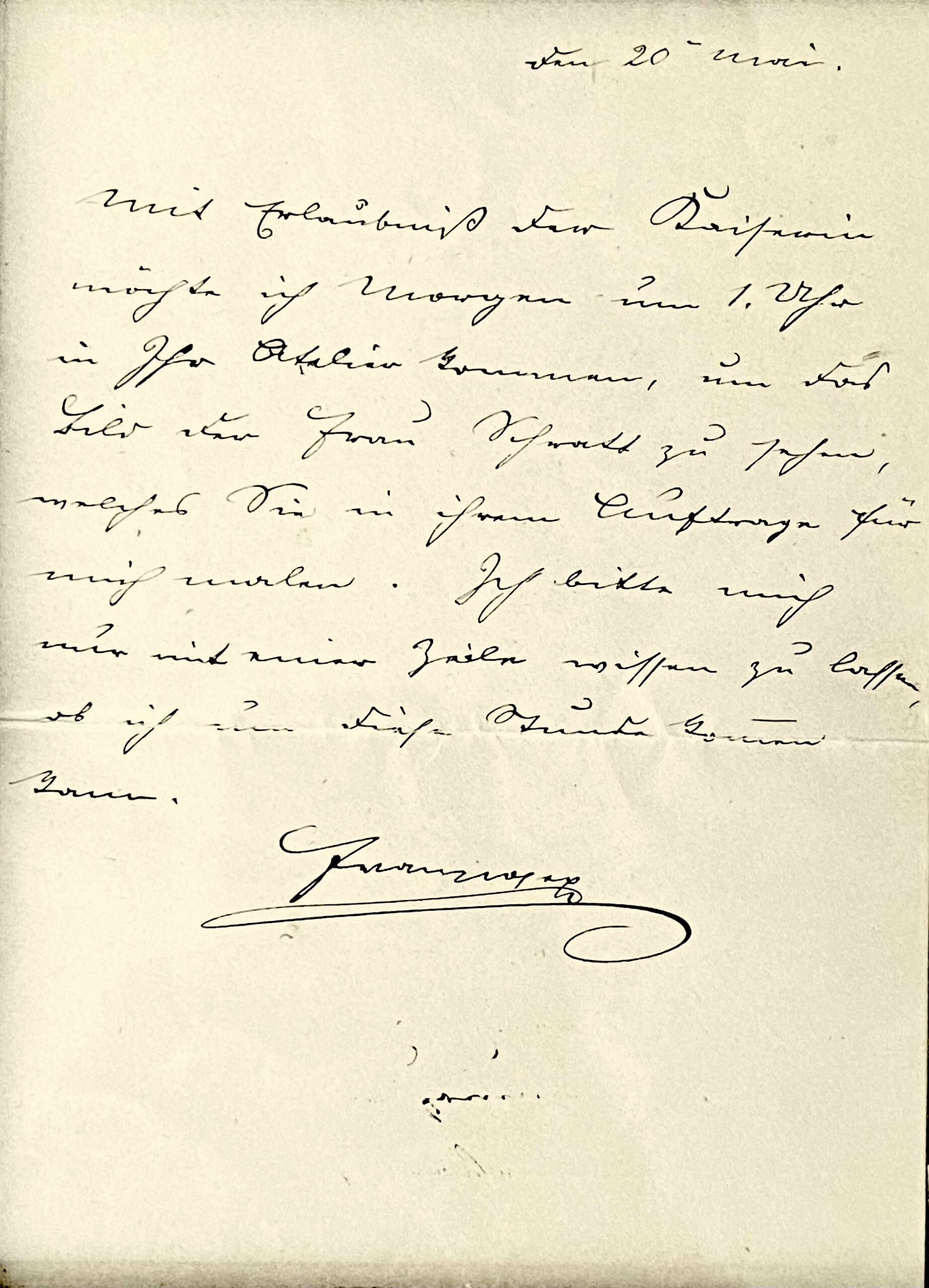

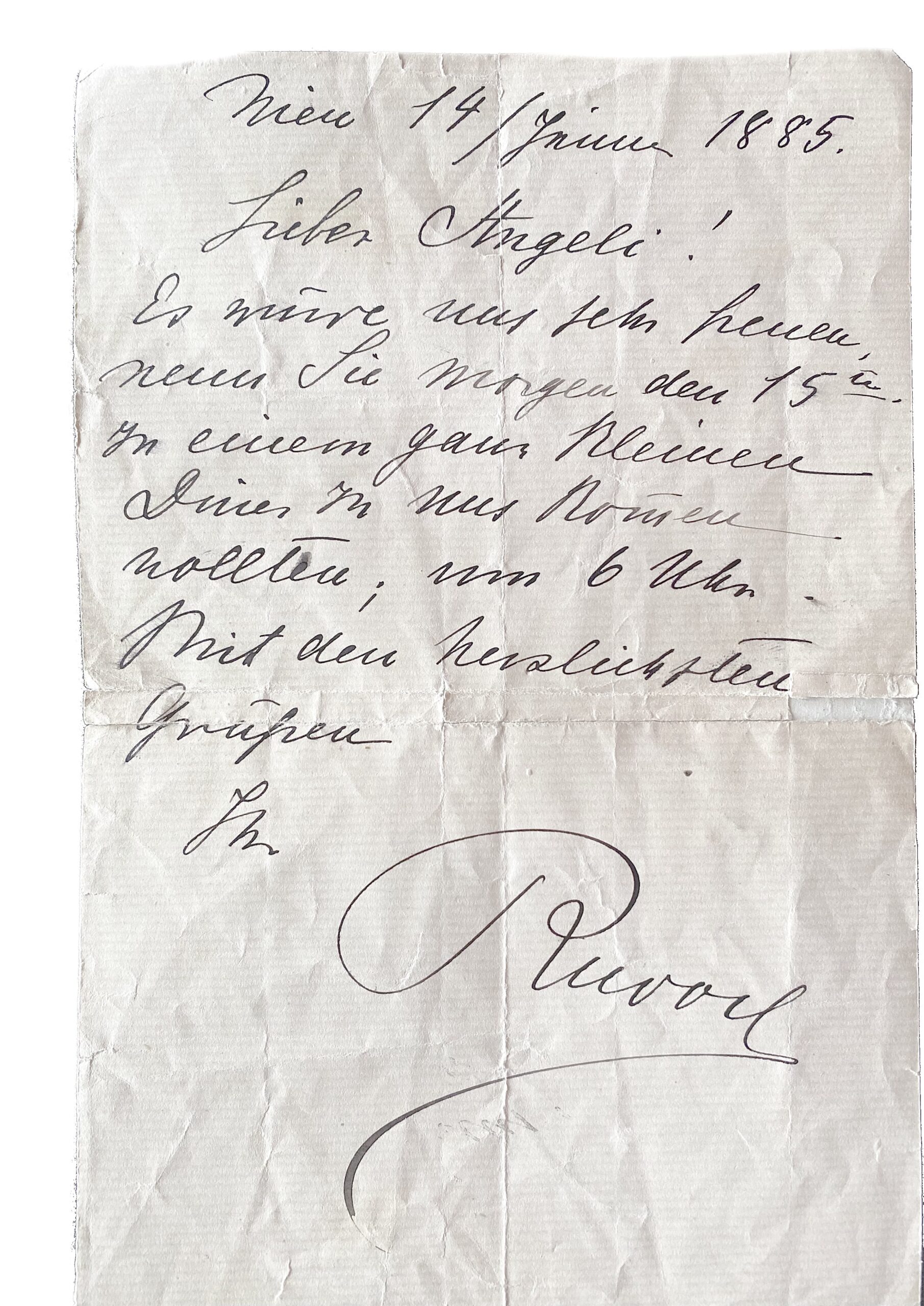

„Unsinn!“, rief Angeli aus. „Das haben sich Zeitungs-Schreiberlinge mit ihrer Fantasie zusammengereimt. Wie sonst versteht sich die Notiz seiner Majestät, mit der er mir seinen Besuch in meinem Atelier ankündigt? Mit Erlaubnis der Kaiserin, wie er doch ausdrücklich geschrieben hat.

Wien, 20. Mai

Mit Erlaubnis der Kaiserin möchte ich morgen um 1. Uhr

in Ihr Atelier kommen, um das Bild der Frau Schratt zu sehen, welches Sie in ihrem Auftrag für mich malen. Ich bitte mich

nur mit einer Zeile wissen zu lassen, ob ich um diese Stunde kommen kann.

Franz Joseph

Ich hab’ mir die Notiz aufbewahrt und könnt’ sie Ihnen zeigen.“

Alice warf ein: „Wir sind der Katharina Schratt einmal begegnet, als mein Mann vom Grafen Wilczek auf die Burg Kreuzenstein eingeladen wurde. Er sollte fotografische Aufnahmen von der Wiederherstellung der Burg machen. Das muss knapp vor 1890 gewesen sein. Sie ist dort ganz unvermutet aufgetaucht und Wilczek hat uns ihr vorgestellt.“ Angeli unterdrückte einen Seufzer: „Na ja, mit dem Wilczek war sie ja eng liiert. Und sehr wahrscheinlicher weitaus leidenschaftlicher als mit Seiner Majestät.

Sie können mir glauben, dass Porträtsitzungen, sofern man nicht stumm vor sich hinpinseln muss, manchmal ganz schön aufschlussreich sein können. Aber natürlich ist man zum Schweigen verpflichtet, grad so wie ein Beichtvater.“

Alice nickte verständig und meinte: „Wir haben die Schratt übrigens nicht sonderlich attraktiv gefunden; nicht überraschend vielleicht, wenn man Schauspielern in ihrem zivilen Leben über den Weg läuft.“

Dann wollte sie noch wissen: „Voriges Jahr, anlässlich ihres Siebzigers, las ich in einer Zeitschrift, wie schrecklich aufgeregt sie war, als damals, während der Sitzung plötzlich der Kaiser eintrat. Stimmt das?“

„Ach woher! Je älter die Gute wird, desto sentimentaler bastelt sie an diesem Erlebnis. Erstens ist ihr der Kaiser schon vorher mehr als einmal begegnet, und zweitens war sie ja überhaupt nicht g’schamig. Auch dass die Kaiserin gleichfalls im Atelier anwesend war, ist Erfindung. Sie war weder damals noch irgendwann später in meinem Atelier, zumal es für mich auch zu keinem Porträtauftrag kam.“

„Schade!“

„Nein, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich war ganz froh.“

„Warum?“

„Weil Kaiserin Elisabeth eine hochkomplizierte Persönlichkeit war. Ihr Leibmaler, das werden Sie womöglich wissen, war bis zu seinem Tod im Jahr 1873 der Franz Xaver Winterhalter. Seine Gemälde hat man als Elogen auf die sagenhafte Schönheit der Hohen Frau gepriesen, und das sind sie auch tatsächlich. Charakterisieren aber tun sie die Kaiserin, meiner Meinung nach, kaum. Ob dazu ich imstande gewesen wäre? Wahrscheinlich auch nicht.

Übrigens, fällt mir ein, hat mich doch einmal, Ende der Siebzigerjahre, die Gräfin Festetics wissen lassen, dass die Kaiserin wünscht, von mir porträtiert zu werden. Sie könne dafür aber nur eine Stunde ‚sitzen‘. Das habe ich abgelehnt. Wahrscheinlich wären sogar sehr viele Stunden notwendig gewesen, denn blamieren hätt’ ich mich sicher nicht wollen. Über meine Absage war man vermutlich beleidigt, jedenfalls habe ich nie wieder etwas gehört.“

Nachdem eine Weile Schweigen eingetreten war, sagte Alice: „Ich stell’ mir vor, man kann einer Frau, deren Schicksal so tragisch verlief, mit einem Porträt nur sehr schwer gerecht werden.“

Angeli legte auf diese Bemerkung hin sein Malzeug einigermaßen heftig aus der Hand und lehnte sich zurück.

„Tragisches Schicksal? Wissen Sie, bei einfachen Leuten tät’ man sagen, da war, vom Anfang an, der Wurm drin. Aber in hochherrschaftlichen Sphären verbietet sich dieser Jargon. Wahr ist, dass Kaiserin Elisabeth bald nach der Wiener Märchenhochzeit melancholisch wurde. Ich bin ja kein Seelendoktor, aber ich denk’ mir, dass vieles ursächlich damit zusammenhängt, dass sie den Kaiser hat hängen lassen und dass ihr die Kinder, mit Ausnahme der Jüngsten, der Marie Valerie, nicht sonderlich viel bedeutet haben. Warum ich ihr keine Blumen streuen kann? Ich will Ihnen ein Erlebnis schildern, das vielleicht meine Reserviertheit erklären kann. Am Tag nach der Tragödie von Mayerling hat mich Kronprinzessin Stephanie rufen lassen und gebeten, ich möge das Haupt des unglücklichen Rudolf, der aufgebahrt in seinem Schlafzimmer in der Hofburg lag, zeichnen. Weil ich das Kronprinzenpaar gut gekannt habe und Rudolf herzlich gern hatte, fiel mir die Aufgabe nicht leicht. Während ich arbeitete, blieb die erschütterte und tränenüberströmte Stephanie immer an meiner Seite. Es war zu spüren, wie ehrlich ihre Trauer war, um wie vieles größer als die ihr von Rudolf angetane, unsagbare Schmach. Plötzlich kam die Kaiserin in das verdunkelte Gemach, legte ihre behandschuhte Hand auf die Brust des Toten, verharrte vielleicht eine Minute und ging wieder. Kein Wort, keine Anteilnahme für die Witwe. Nichts.“

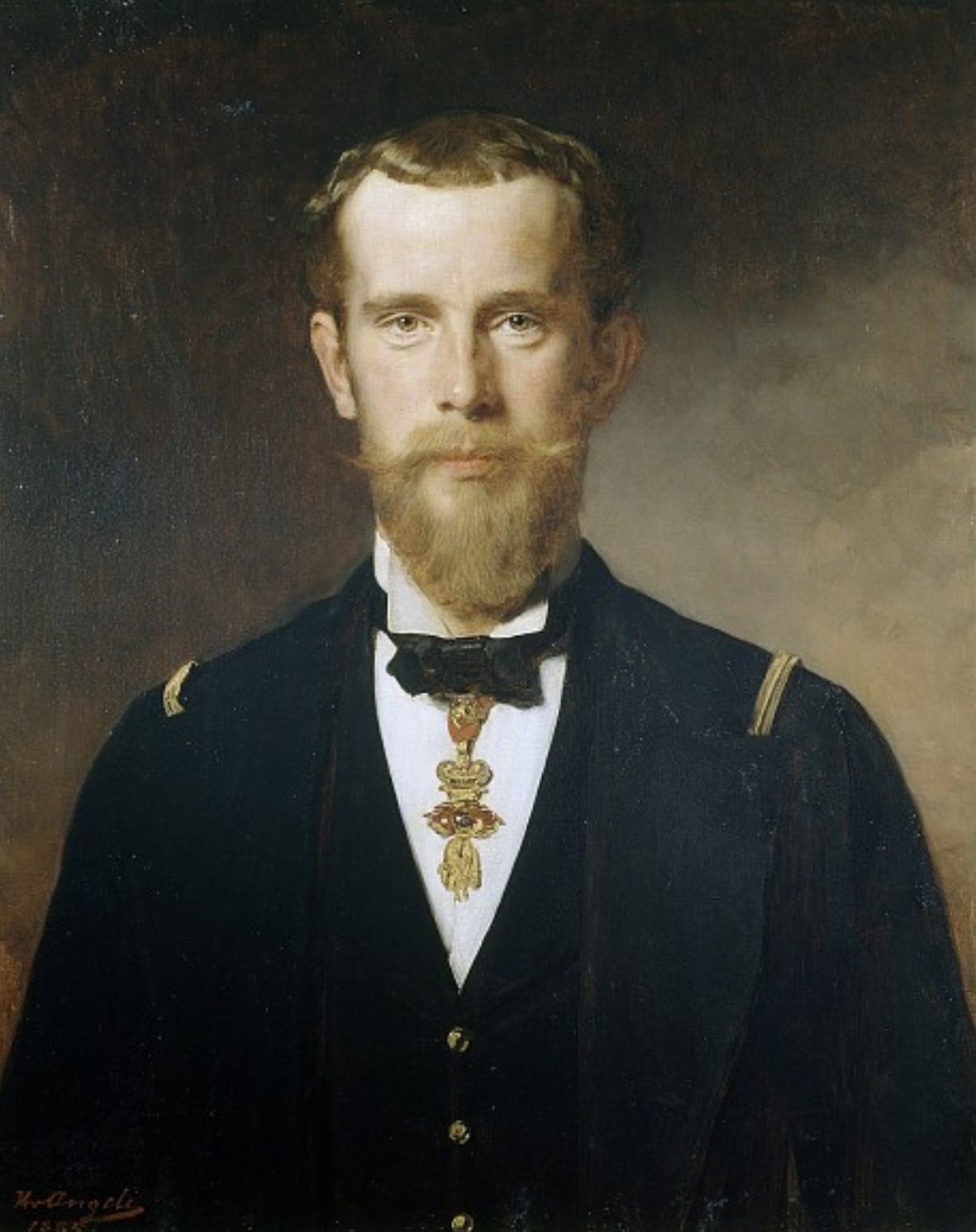

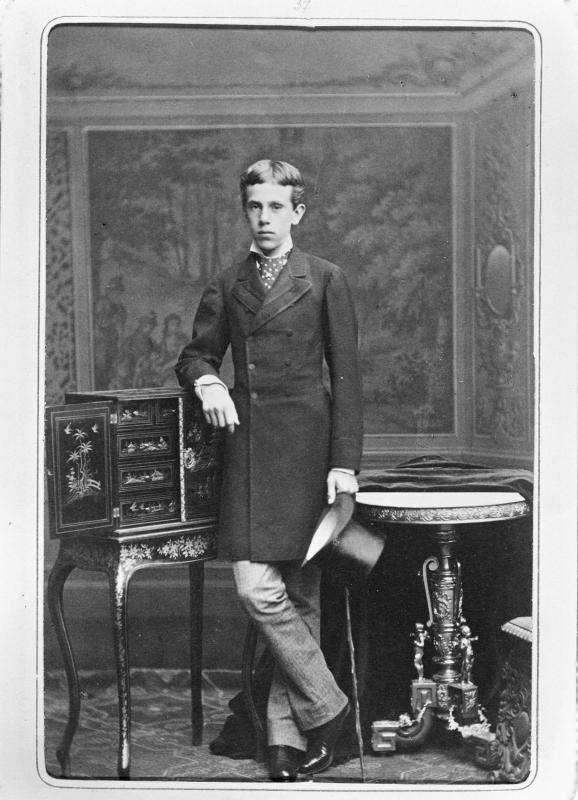

Während dieser Schilderung ging Angelis Blick eine Weile ins Leere, bis er sagte: „Kronprinz Rudolf, weiß Gott, der hatte wirklich beste Anlagen. Nur, als er aufwuchs, gab’s halt statt eines verständnisvollen Papa eine gottvaterähnliche Majestät zum Anbeten und zum Fürchten, und eine nicht sonderlich sorgende Mutter, denn Kaiserin Elisabeth war viel unterwegs, in einem fort auf Reisen und vor allem mit sich selbst beschäftigt. Trotzdem nahm Rudolf dank guter Lehrer eine beachtliche Entwicklung und hat sehr früh schon erstaunlich viel politisches Talent gezeigt. Man brauchte ihn nur mit dem fast gleichaltrigen deutschen Kronprinzen Wilhelm vergleichen, dem späteren Kaiser Wilhelm Zwo. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht!

Was Rudolf für einen feinfühligen Charakter hatte, zeigte sich mir an einem kleinen, aber bezeichnenden Beispiel. Es war im Frühjahr 1883, als Queen Victoria für ihre Bildergalerie sich von mir ein Selbstporträt wünschte, was mir, wie Sie sich vorstellen können, eine große Ehre war. Das Bild wurde im Schloss Osborne aufgehängt. Dort war im selben Jahr Kronprinz Rudolf zu Gast. Die Queen zeigte ihm das Schloss, man kam in den Salon, in dem das bewusste Bild hing, und sie ging geradewegs darauf zu. Nun müssen Sie wissen, dass der Kronprinz mich damals noch nicht kannte, ich ihm noch nicht vorgestellt worden war. Wie er mir später lachend erzählte, bejahte er die Frage der Queen, ob er diesen Herrn doch wohl kenne, mit einem ‚Ja, selbstverständlich!‘, trotz völliger Ahnungslosigkeit. Er erzählte mir das später einmal, sehr vergnügt, wie er da fast in eine Bredouille geraten wäre. So was ist doch sympathisch! Nein, trotz seines ungut ausschweifenden Lebens in den letzten Jahren, ich hab’ ihn sehr gemocht.

Auf Porträts war Rudolf nicht sonderlich erpicht, hat mich aber doch einmal beauftragt. Und ich möcht’ sagen, das Bild ist mir insofern recht gut gelungen, als seine Augen, sein Blick einen wissenden, leicht spöttischen Zug verraten, was ich recht charakteristisch an ihm fand. Sehr gern möcht’ ich dieses Bild noch einmal sehen, hab’ aber keine Ahnung, wo es nach dem heillosen Umsturz hingeraten ist. Auf Lithografien, die es davon gibt, sind die Nuancen nicht gut genug erkennbar.“

Inzwischen hatte Angeli wieder zu malen begonnen, und Alice stellte ihm nach einer längeren Pause die Frage:

„Haben Sie den Kronprinzen für einen fähigen Thronfolger gehalten? Mein Mann meint, es hätte ihn wahrscheinlich überfordert, die Monarchie so umzubauen, wie’s längst schon notwendig gewesen wäre.“

Angeli setzte das Malen ab und antwortete: „Da hat er vielleicht recht, aber im Nachhinein ist ja alles Hypothese! Was wäre gewesen wenn? So viel ist sicher, ob Franz Joseph, Rudolf oder Franz Ferdinand, die Monarchie hätt’ halt neben, unter oder von mir aus auch über dem Kaiser einen Kanzler gebraucht, so einen, wie es der Otto von Bismarck für die Preußen war. Die Hohenzollern haben den politischen Verstand ja auch nicht mit dem Löffel g’fressen. Aber so viel haben die

begriffen, dass der Eiserne, der Bismarck, durch seine schlauen Winkelzüge aus ihnen, aus preußischen Königen, deutsche Kaiser über ein vereintes, großes Deutsches Reich machen kann. Sie dürfen mich nicht missverstehen, Sympathien für Bismarck hab’ ich nie g’habt, aber unbestreitbar tüchtig war er halt.

Rudolf, als weiß Gott wie lang hingehaltener Kronprinz, hätt’ natürlich allein gegen die Hofkamarilla gar nichts ausrichten können. Seine paar Verbündeten waren fast ausschließlich die auch vom Kaiser nicht gelittenen Liberalen und kritischen Bürgerlichen, die meisten zahnlos, allesamt machtlos, manche sogar pfeilgrad gegen die Monarchie, nicht zuletzt weil man sie, paradoxerweise viel weniger als die Deutschnationalen, gnadenlos verfolgte.

Ich hab’ im Juni ’88 ein Exemplar einer Druckschrift zum Lesen bekommen, dessen Inhalt für mich atemberaubend war. Man hat mit Sicherheit Kronprinz Rudolf als den Verfasser gewusst, es war gedruckt in Paris, adressiert an Kaiser Franz Joseph, gezeichnet von einem Julius Felix, ‚getreuer Diener seiner Majestät‘. Ein flammender Aufruf, der Kaiser möge, um die Monarchie vor dem Untergang zu retten, vom Bündnis mit Deutschland abrücken, sich mit Russland verständigen, in den Italienern Feinde der Monarchie erkennen, sich vom Balkan zurückziehen und noch einiges mehr.

Sie müssen sich vorstellen, dass allein das Lesen dieses Pamphlets damals brandgefährlich war. Ich hab’ trotzdem eine Passage für mich abgeschrieben, weil sie mich so tief betroffen gemacht hat. Inzwischen ist das so lange her, dass ich Ihnen, wenn Sie’s denn interessiert, diese Niederschrift zum Lesen geben kann.

Aber erst machen wir noch ein paar Striche auf der verflixten Leinwand, es sei denn, Sie sind schon ermüdet. Und dann wird uns eine Schale Tee sicher guttun, meinen Sie nicht?“

„Wunderbar!“, sagte Alice und blickte auf die Uhr. Es war halb fünf, und bald wollte ja ihr Mann kommen. Der würde besonders interessiert sein an einem solchem Rückblick in eine gar nicht so lang zurückliegende, inzwischen aber so gut wie völlig untergegangene Zeit.

„Ich staune selber“, sagte Angeli noch, „wie wir da herumzigeunern in der Geschichte, wir kommen ja vom Hundertsten ins Tausendste.“

Ferdinand war überpünktlich. Der Hausherr begrüßte ihn aufs Freundlichste als einen ihm lieben Weggefährten im Kunstbetrieb. Das zu beobachten machte Alice stolz auf ihren Mann, und auch wie er sich mit dem berühmten Maler in vertrautem Ton unterhielt. Weil man im Teesalon saß, musste die Staffelei erst gar nicht verräumt werden. Frau Gröschl servierte einen Earl Grey, zu dem Angeli mit Schmunzeln anmerkte: „Erlaube mir zu betonen: direkt aus London, wo’s immer noch echte Hoflieferanten gibt. Man hat halt noch ein paar Beziehungen!“

Bevor man auf das Thema Kronprinz Rudolf zurückkam, erzählte Schmutzer vom Kunstfälscher-Skandal, der dieser Tage in Wien aufgeflogen war. Eben war er vom Dorotheum gekommen, wohin er zu Untersuchungen als Fachmann für Gemälde und Bilder gebeten worden war.

„Herr von Angeli, Sie hätten gestaunt, wie viel mehr als früher heutzutage gefälscht wird. Und über was alles sich die Fälscher drübertrau’n! Ich habe heute ein halbes Dutzend falsche Aquarelle nach Rudolf von Alt gefunden, die zu horrenden Preisen über den Kunsthandel verkauft worden waren.“

Darauf Angeli: „Da müssen die Händler, soweit sie nicht mit den Gaunern unter einer Decke stecken, auch sehr viel sorgloser geworden sein.“

„Das ist ganz bestimmt so. Fälschung von Aquarellen, sofern sie halbwegs gekonnt ausgeführt werden, sind ja weniger leicht zu entlarven. Anders bei falschen Ölbildern. Da muss man sich wundern, wie primitiv gearbeitet wird und wie viel dennoch den sogenannten Experten durch die Lappen geht. Ein hochpreisig versteigerter

Waldmüller hat sich erst im Nachhinein als eher plump gefälscht erwiesen, ebenso Nachahmungen von Pettenkofen, Gauermann, Canon und Daffinger.“

Angeli war erstaunt: „Warum das jetzt so um sich greift? Wollen die Leute auf die Schnelle reich werden? Ein seriöser Kunsthändler, wenn ihm solche Bilder angeboten werden, muss doch die Provenienz eines Waldmüller abfragen. Schon allein mit dieser Information kann er sich einigermaßen absichern, nicht einem Betrüger auf den Leim gegangen zu sein.“

Schmutzer schüttelte den Kopf: „Schön wär’s, aber den Händlern und selbst den Leuten von der Einbringungsstelle im Dorotheum wird mit großer Fantasie alles Mögliche erzählt. Die Agenten der Fälscher gehen so weit, dass sie beispielsweise den oder die Käufer unter Geheimnistuerei in eine entlegene Vorstadtwohnung schleppen, wo eine ehrwürdige Generalswitwe in tiefer Trauer sich nur schwer von dem geliebten Familienstück zu trennen vermag, auf dem ihres sterbenden Gemahls letzte Blicke vor seinem Hinscheiden geruht hatten. Wenn die Komödie gut gespielt wird, greift der Händler unbesorgt nach der Brieftasche, um so einen offenkundig einmaligen Gelegenheitskauf nur recht rasch abzuschließen.“

Während der Hausherr begann, eine Zigarre zu präparieren, meinte er:

„Bei meinen Sachen hat’s den Vorteil, dass Fälschen keinen Sinn macht. Fälschungen von Porträts kommen, soweit ich weiß, höchst selten auf den Markt. Sind eben unverkäuflich, oder?“

Ferdinand gab ihm recht. Wie um mit Angeli mitzuhalten, nestelte er sein Rauchzeug auf, zog aber nicht eine Zigarre, sondern eine Virginia heraus. Alice, nun von beiden Seiten eingenebelt, kam auf die abgebrochene Konversation vor dem Tee zurück und sagte zu ihrem Mann: „Herr von Angeli hat mir ungemein spannend dargelegt, wie schwer sich der Kronprinz Rudolf mit seinen politischen Ansichten und Plänen getan hat und letztlich erfolglos blieb.“ Vor ihrem nächsten Satz hielt sie einen Augenblick inne und blickte Angeli an: „Womit er sich, vielleicht kann man so sagen, quasi selber zum Tod verurteilt hat.“

Angeli nickte ernst: „Indirekt, ja, kann man das so sagen!“

Daraufhin öffnete er eine vorher schon bereitgelegte Mappe und entnahm ihr einen Bogen Papier, der in seiner wie gestochenen Kurrentschrift beschrieben war. Er blickte abwechselnd seine beiden Gäste an.

„Sehen Sie, lieber Herr Kollege Schmutzer, das ist die Abschrift einer Passage aus einem Pamphlet, das Rudolf ein Jahr vor seinem Tod verfasst hatte. Ich hab’ vorhin, als Sie noch nicht hier waren, schon davon gesprochen und muss mich halt jetzt“, zu Alice gewendet, „wiederholen, wofür ich um Pardon bitte!“ Alice: „Ich bitte Sie!“

Er setzte fort: „Ich hab’ vor Langem Einsicht bekommen, eigentlich nur zum Lesen, durfte aber immerhin ein paar Zeilen abschreiben. Es war ein damals hochgefährliches Papier, in Paris in kleiner Auflage gedruckt und auf waghalsige Weise nach Österreich geschmuggelt. Als Autor zeichnete Julius Felix, ein Pseudonym, hinter dem sich zweifelsfrei Erzherzog Rudolf verbarg. Zu lesen war es wie eine Bittschrift an seinen Vater, oder, besser gesagt, wie ein dringender politischer Appell. Direkt vorzutragen hätt’ sich’s der Kronprinz ganz sicher nicht getraut. Dass das Papier jemals auf den Schreibtisch des Kaisers gelangte, kann man so gut wie ausschließen.“

Er reichte das Blatt an Ferdinand, der fragte: „Wann soll es verfasst worden sein?“

„1888, keine zwölf Monate vor seinem Freitod.“

Ferdinand Schmutzer begann den Text zu überfliegen, als seine Frau ihn bat: „Kannst du’s bitte vorlesen!“

„Verzeih, ja, natürlich“, worauf er den Text laut vortrug.

Es ist traurig, aber wahr, Majestät, in Ihrem Reich gibt es Deutsche, welche die Feigheit, die Niederträchtigkeit besitzen, ihr Vaterland zu verleugnen! In Ihrem Parlament sitzen Abgeordnete, die – Schande und dreimal Schande – offen ihre elenden Neigungen eingestehen. Männer, die frei nach Bismarck, dem Zwietrachtstifter, von einer Annexion des deutschen Österreich an Preußen sprechen, die den Deutschen Kaiser den ihren Kaiser, Bismarck ihren Minister nennen, welche Ihre Portraits, Majestät, vernichten, Ihre Büsten zertrümmern. Es sind darunter nicht wenige Lehrer, die Sie besolden, Majestät, denen Sie die Jugend Ihres Reiches anvertraut haben!

Und wenn jene Wirtshauspolitiker nur wissen würden, mit welch gleichgültiger Verachtung jeder echte ‚Preiße‘ auf den ‚sogenannten österreichischen Bruder‘ herabsieht, wie wenig er denselben als national gleichwertig erachtet, mit welcher Miene er bei sich in Deutschland oder im Ausland von und mit einem Österreicher spricht!

Übrigens steht im Hintergrund der Ereignisse ein Bismarck-Augustulus bereit, der durch seinen ungestümen und verbrecherischen Ehrgeiz, dem das Genie fehlt, an der Zerstörung dessen arbeiten wird, was sein Herr und Meister Bismarck zum Ruine Europas aufgebaut hat. Doch das wäre wieder nur in einem Meer von Blut, worin Österreich und Deutschland, wie es heute dasteht, versinken würde.

Ferdinand Schmutzer konnte seine Betroffenheit nicht verbergen. Er ließ das Blatt sinken. Ein paar Augenblicke lang fiel kein Wort, bis er sagte: „Das ist eine Wirklichkeit gewordene Prophezeiung!“

Angeli nickte zustimmend: „Ja, wirklich. Und das ist nur ein Ausschnitt einer, so weit ich mich erinnere, etwa zwanzigseitigen Schrift. Der Autor gab sich darin als ein treuer Untertan seines Fürsten, des Kaisers Franz Joseph, aus und meinte, er könne nicht länger schweigen und müsse zur Veröffentlichung seiner Ansichten vor seinem Tod diese Schrift verfassen. Immer wieder nennt er Bismarck den Tyrannen in Berlin und drängt auf das Abrücken vom Bündnis mit Deutschland. Der Kaiser möge sich mit Russland verständigen, vom Balkan ablassen, Italien als Feindesland erkennen, das darauf aus sei, sich ungeniert Südtirol, Triest und Dalmatien einzuverleiben. Und so weiter.“

Darauf Schmutzer: „Meine Einschätzung des Herrscherhauses bestätigt sich einmal mehr, gerade durch diese erstaunlichen Aussagen, wie sie der Kronprinz hier machte. Rudolf war auch in meiner Wahrnehmung eine rare Ausnahmeerscheinung unter den Habsburgern. Von seinem Umgang in liberalen Kreisen wusste man ja. Auch dass seine Weltoffenheit, die am Hof von allen Seiten mit großer Skepsis verfolgt, abgelehnt oder bespöttelt wurde, war einigermaßen bekannt. Unfassbar aber ist das familiäre, oder richtiger gesagt, väterliche Versagen von Franz Joseph, einen so klugen, kritischen und dabei nach vorn blickenden Sohn, den künftigen Erben seines Throns, derart zu unterschätzen. Was für eine Tragik, dass der Kaiser nicht nur im Feld, in sämtlichen Schlachten und Kriegen, sondern auch als Oberhaupt seiner Familie versagt hat. Gehört hat man ja, er habe Rudolf, nach dessen Selbstmord, einen ‚Schneider‘ genannt, was im militärischen Jargon so viel wie Feigling bedeutet.“

Kopfschüttelnd setzte er fort: „Wie treffend Rudolf in diesen paar Zeilen auch seinen Kronprinzen-Konterpart Wilhelm als ‚BismarckAugustulus‘ charakterisiert, schon das allein spricht für seinen klaren Verstand und ein gesundes, politisches Gespür.“

Angeli legte das Blatt in die Mappe zurück, um ihr einen zweiten, gedruckten Bogen zu entnehmen, den ihm, wie er sagte, erst vor ein paar Tagen ein Historiker namens Oskar von Mitis übergeben hatte. Dieser junge Mann erforsche auf historisch wissenschaftlicher Basis das Leben Rudolfs und wäre da auf einen interessanten Aufsatz aus dessen Feder, geschrieben im Jahr 1875, gestoßen. Der Titel lautet: ‚Die Lage Wiens und unsere Zukunft‘.

„Sie werden, so wie ich, überrascht sein, was für interessante Ansichten Kronprinz Rudolf schon viel früher, als erst Siebzehnjähriger, äußerte. Darf ich diesmal Sie, liebe Alice, bitten, uns vorzulesen, was ich unterstrichen habe!“

Und Alice begann:

Der Grundcharakter Österreichs, die Vielheit, zeigt sich wie im großen so im kleinen in Wien. Österreich hat 9 Millionen Deutsche und 28 Millionen Nichtdeutsche. Unmöglich kann es sich auf einen deutschen Staat hinausspielen, doch geistig sind diese 9 Millionen der großen anderen Zahl überlegen.

Das Deutsche Reich erreicht bald den Gipfelpunkt seiner Bildung, dann folgt die Überkultur und, den Romanen gleich, geht es dann abwärts. Also heil jenem Staate, der noch viel zu zivilisieren hat. Die Slawen sind im Begriffe, Menschen zu werden, in gewissen Gegenden sind sie selbst schon sehr im Fortschritt begriffen. Ihnen steht die glücklichste Zukunft voraus. Jener Staat, jene Macht, die sich der Erziehung dieser großen Nation – wenigstens eines Teiles davon – bemächtigt, hat sich eine sehr fruchtbare Aufgabe gestellt, denn er arbeitet für die Zukunft. Darum ist Österreichs jetzige große Aufgabe und der Zweck unserer Existenz, die Südslawen zu beherrschen, zuerst geistig, dann faktisch, und sie zu erziehen und dadurch sich an ihre Spitze zu stellen.

Hiemit haben wir die große Aufgabe unseres kleinen Teiles deutscher Bevölkerung. Sie sind dazu berufen deutsche Bildung, deutschen Ernst und deutschen Fleiß, doch nicht deutsche Gesinnung, in ein großes kulturfähiges Volk zu bringen, sie haben die Aufgabe, die Lehrmeister einer Nation zu sein, sie geistig zu beherrschen. Was wäre schöner und erhabener als diese Aufgabe! Und auch für den Ehrgeiz schmeichelnder!

Denn was hilft diesen 9 Millionen Deutschen ein Anschluss an das Deutsche Reich? Als unkultiviert und ungebildet, als Anhängsel an einem hochgebildeten, aber durch Zwietracht zerrissenen Staat, der nie einig wird, zu hängen und zu gelten, und noch dazu mit einem Staat verbunden zu sein, der in Gewohnheit, Charakter, Wesen, und selbst Aussehen, ein ganz anderes Volk hat. Unsere Deutschen würden sich noch unheimlicher in der Verbindung fühlen, als der Elsässer und der Holsteiner.

Die Aufgabe, die ihnen hier blüht ist eine Beherrschung der Südslawen auf friedliche Weise.

„Na, was sagen Sie?“, fragte Angeli seine beiden Gäste.

Ferdinand Schmutzer ergriff nach einer kleinen Pause das Wort:

„Schon damals diese unmissverständliche Absage an die Deutschen! Sie könnte sich für den jungen Herrn natürlich auch aus dem Erlebnis Königgrätz, der noch schmerzlich bewussten Niederlage Österreichs gegen die Preußen, ableiten. Trotzdem erstaunlich! Der Aufsatz ist, in Anbetracht von Rudolfs Alter, natürlich eine naiv idealisierende Schrift, die im Sinn und im Ausdruck den Slawen und erst recht den Ungarn schwer aufgestoßen wäre. Aber der Jüngling, zwar sicherlich beeinflusst von seinen Erziehern, ist offenbar ehrlich besorgt, wie sich die Monarchie behaupten und weiterentwickeln kann.“

Angeli legte auch dieses Papier zurück in die Mappe, klappte sie zu, lehnte sich im Fauteuil zurück und sagte, mit ausladender Geste:

„Dass wir, ich weiß zwar gar nicht mehr wie, auf dieses inzwischen ja abgetragene politische Terrain gekommen sind, ist mir aus einem bestimmten Grund ganz recht. Wenn Sie erlauben, möcht’ ich nämlich daran anknüpfen und Ihre Meinung kennenlernen zu einem mich trotz zunehmender Vergreisung einigermaßen bewegenden Thema. Sollte ich Ihnen dabei zu geschwätzig sein, dann müssen Sie’s mir sagen. Ich hab’ halt hier in meiner Einsiedelei nicht viel Gelegenheit, mich mit so klugen Menschen, wie Sie es sind, auszutauschen.“

Alice und Ferdinand Schmutzer beteuerten, wie sehr sie das Gespräch mit ihm zu schätzen wüssten, dankbar wären und so weiter, bis Angeli schließlich begann:

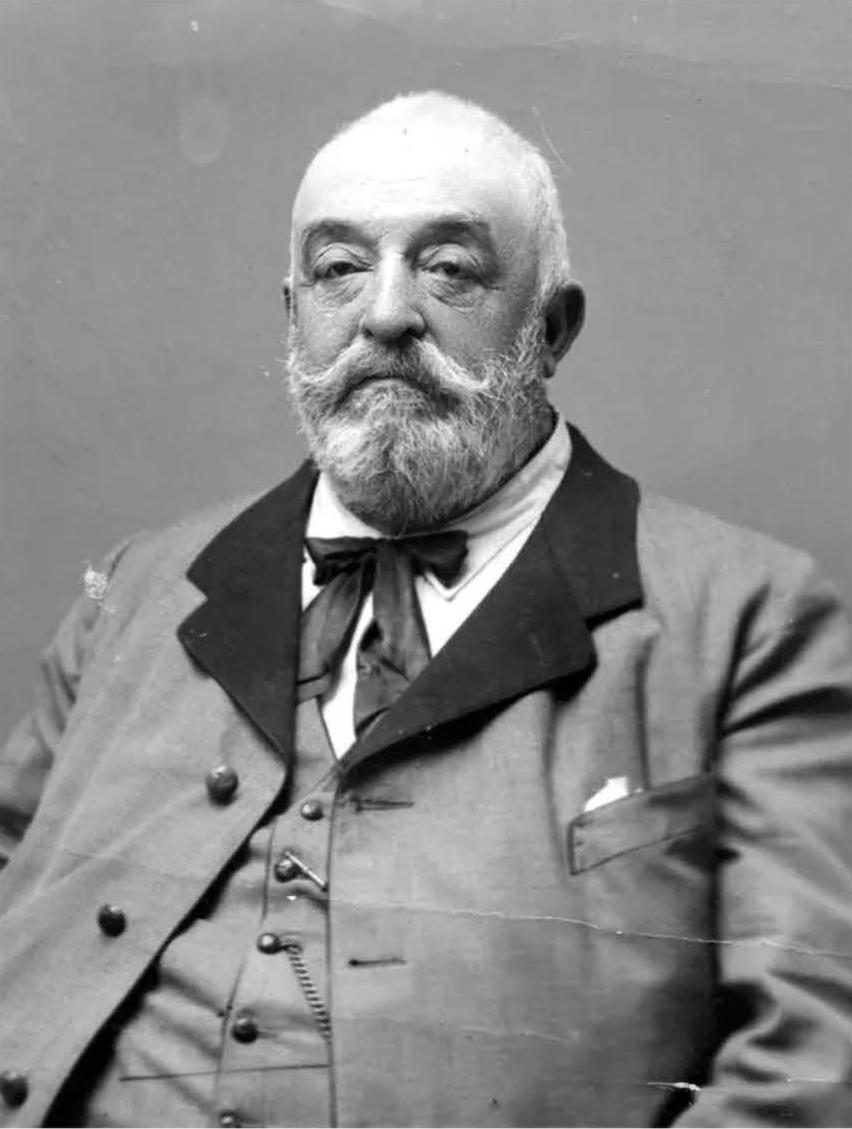

„Wie Sie ja wissen, hatte ich einen Mann zum Schwager, den ich Ihnen nicht beschreiben, schon gar nicht erst vorstellen muss, Sie wissen, wen ich meine: den Georg Ritter von Schönerer. Freud’ hab’ ich mit ihm keine gehabt, seine Deutschtümelei, das aggressive Agitieren gegen die Monarchie und der bösartige Antisemitismus waren mir höchst zuwider. Die von ihm ausgelösten Skandale und nachfolgende Prozesse, schließlich seine Entehrung durch Aberkennung seines Adelsprädikats – alles das war vor allem meiner Frau schrecklich unangenehm. Mir, als quasi

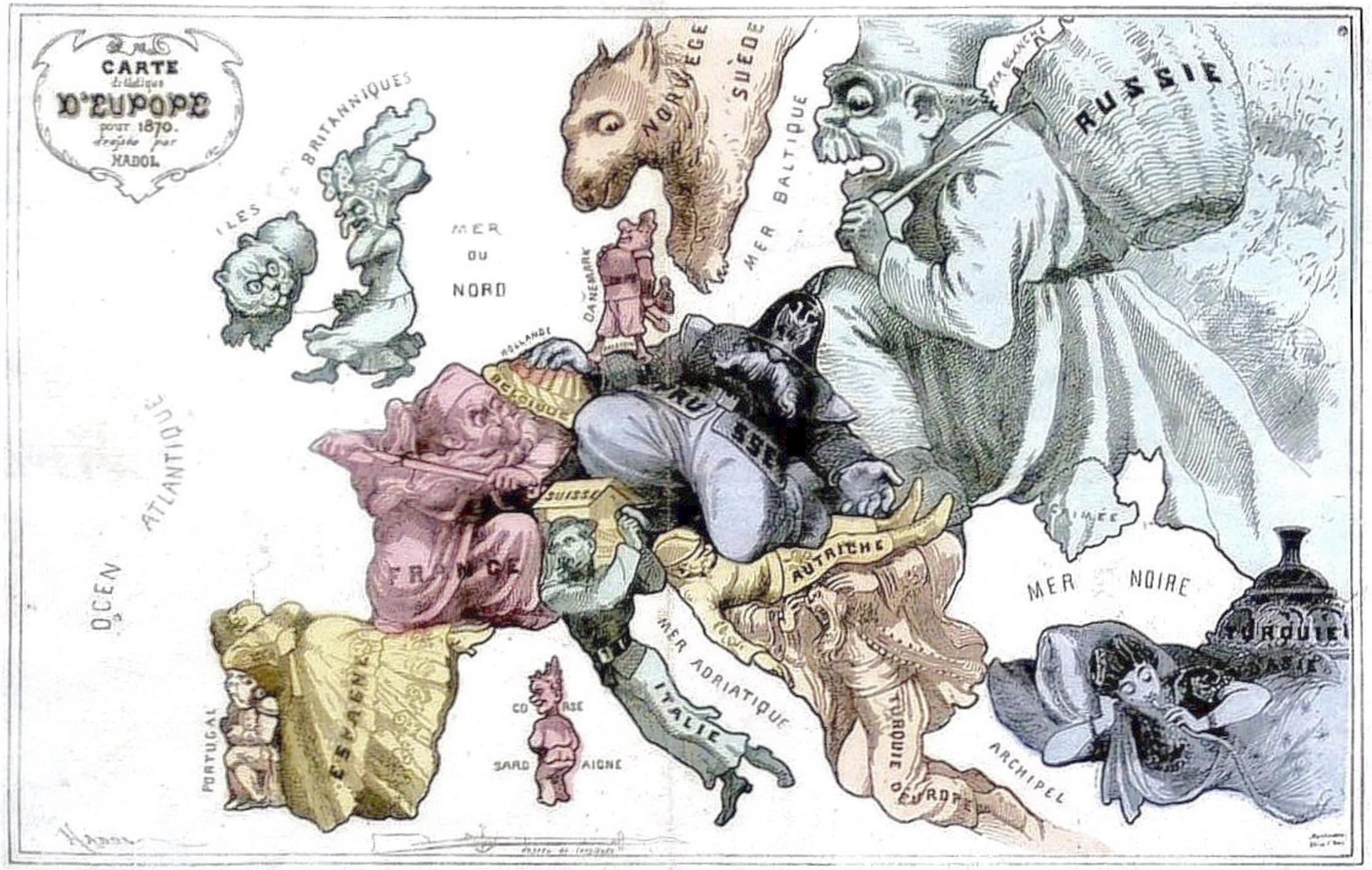

akkreditiertem Hofmaler, hat diese Verwandtschaft nicht geschadet, und einer von vielen, die das verwunderte, war mein Schwiegervater. Mathias Schönerer war ein ehrlicher und kaisertreuer Patriot mit einer abgrundtiefen Missachtung der Deutschen, die er nach unserer Niederlage im Jahr 1866 regelrecht kultivierte und nach dem Sieg der Deutschen über die Franzosen im 70er Jahr noch steigerte. Das ging so weit, dass er mir 1874 von einer Reise nach Potsdam abriet, wohin mich das deutsche Kronprinzenpaar, Friedrich und Victoria, zwecks Porträts eingeladen hatte. Die Freude hab’ ich ihm natürlich nicht machen können, dafür aber seinen Respekt gewonnen, als ich ein paar Jahre später ablehnte, den Kanzler Bismarck zu porträtieren. Ich musste ihn ja nicht meine Ausrede wissen lassen, dass es nicht richtig wäre, wenn ein Österreicher den deutschen Kanzler offiziell porträtiere, man solle viel besser meinen Freund Lenbach beauftragen. In Schönerers Villa in der Reichenau hing die Karikatur einer Europakarte, auf der sich der preußische Pickelhaubensoldat auf Kosten von Österreich dick und breit macht. Auf die hat warnend der alte Herr immer hingezeigt.

Bitte verzeihen Sie mir, dass ich jetzt abgeschweift bin. Was ich eigentlich sagen will und wofür mir die Einstellung von Kronprinz Rudolf gewissermaßen Pate steht, ist meine Sorge, dass der widerliche Nationalismus von vor dem Krieg nicht mit dem Krieg zugrunde gegangen ist, sondern, im Gegenteil, wieder fröhliche Urständ feiert.

Mein besagter, unter Anführungszeichen, geliebter Schwager ist vor drei Jahren heimgekehrt zu den Seinen, das heißt, er ruht weit weg in Schleswig-Holstein, in deutscher Erde, unter deutschen Eichen. Grabesruhe möcht’ man auch seiner Bewegung wünschen, der Deutschradikalen Partei. Irrtum! Wir haben ja alle verfolgt, was da in München voriges Jahr passiert ist, der Putschversuch dieses grässlichen Adolf Hitler. Als ob’s noch gefehlt hätt’, ist der Mann ein Österreicher und obendrein ein glühender Antisemit. In seinen Hetzreden hat er wiederholt geäußert, dass er sich Georg Schönerer zu seinem großen Vorbild genommen hat. Das ist doch schandbar, oder?“

Ferdinand stimmte zu.

„Überhaupt keine Frage. Sie haben recht, ja, es ist eine Schande! Ich meine aber, den Hitler soll man nicht überschätzen. Was ist der schon mehr als ein arbeitsscheuer, politische Agitator, um den herum ein Rudel Desperados, Abenteurer und Bankrotteure sind. Zwar nicht ungefährlich, aber ich schätze, er und seine Bewegung werden sich totlaufen.“

Angeli schüttelte den Kopf: „Da wär’ ich mir nicht so sicher! Immerhin ist so einer wie der General Ludendorff mit in dieser miesen Partie. Kein großer Ehrenmann, aber zum Herzeigen gut genug. Und ist es

nicht alarmierend, dass diese üblen Putschisten in dem Gerichtsverfahren vor ein paar Monaten mit lächerlich milden Urteilen davongekommen sind?“

Darauf meinte Schmutzer: „Das hat mich auch verwundert oder vielmehr entsetzt. Ich hab’s mir so erklärt, dass in Deutschland, wie übrigens genauso bei uns in Österreich, die Konservativen sich von den Linken nicht in die Defensive abdrängen lassen wollen und meinen, sie müssen sich möglichst national geben. Dabei ist Bayern ein Fall für sich. Dort ist’s, als wollten sich die deutschnationalen Parteien im Trommeln gegen die sogenannten Novemberverräter gegenseitig übertreffen. Die tun grad so, als ob Deutschland den Krieg gar nicht verloren hätt’.“

Darauf fragte der sichtlich erregte Angeli: „Und bei uns in Österreich? Ist da die Situation nicht genauso gefährlich? Wo wir eine gleiche hohe Arbeitslosigkeit haben, eine horrende Inflation und Staatsschulden bis dort hinaus. Ich seh’ nicht, woher Rettung kommen kann, wenn in dem politischen Durcheinander die Regierung oder vielmehr die Parteien nicht zusammenhalten, sondern aufeinander losgehen.“

Schmutzer winkte ab: „Ich bin nicht gar so pessimistisch, geschätzter Herr von Angeli. Sicher muss man abwarten, wie und ob’s hoffentlich den Politikern gelingen wird, das kleine Landl, das wir jetzt nur noch sind, à la longue lebensfähig zu halten. Aber immerhin, nehmen Sie Wien, da ist die Verbesserung der Lage in Sicht, teilweise sogar schon im Gang. Ich hab’ nichts gegen den Seitz, im Gegenteil. Als neuer Bürgermeister bringt er was weiter, vor allem weil er das Wohnbauprogramm vom Reumann fortsetzt. Natürlich alles auf Pump, sonst wär’ er kein Sozi, aber was die da jetzt aufziehen an Gemeindebauten, das schafft Arbeit und macht die Leut’, weil sie auf ein besseres Wohnen hoffen können, weit weniger unruhig. Es soll’n halt die Politiker nicht so viel streiten, soll’n im Parlament die Christlichsozialen und die Sozialdemokraten sich vertragen. Dann möcht’ den Deutschnationalen bald die Luft ausgeh’n.“

Darauf Angeli: „Ich sag’s wie’s ist, ich trau’ den Sozis nicht, hab’ nie eine Freud’ mit ihnen g’habt. Wenn’s 1919 nach denen ’gangen wär’, dann gäb’s Österreich nicht mehr, wär’ aus uns eine deutsche Provinz worden, womöglich unter bayerischem Protektorat. Gut, stimmt schon, die Anschluss-Idee haben die Brüder aufgegeben, dafür aber geh’n sie jetzt mit den Kommunisten, nennen sich sogar Austro-Marxisten und propagieren die Diktatur des Proletariats. Nicht der Seitz, aber der Otto Bauer. Was soll man dazu sag’n? Auf der anderen Seite ist mir der Prälat Seipel ja auch nicht geheuer. Ich rechne ihm hoch an, dass er 1919 als Einziger eindeutig gegen den Anschluss war und sich durchgesetzt hat. Von seiner Herkunft müsste man von ihm aber so viel Charakter und Anstand erwarten, dass er sich nicht zu antisemitischen Reden hinreißen lässt. Und dass er jetzt mit den Großdeutschen regiert, das kann auf die Dauer nicht gut gehen, weil er die nicht derband’ln wird. Da wär’n mir die Sozialdemokraten noch lieber g’wesn. Na ja, Sie werden’s erleben, ich ja nicht mehr. Trotzdem regt’s mich auf.“

Noch eine gute halbe Stunde debattierten die beiden Herren weiter die aktuelle politische Lage. Alice hörte aufmerksam zu und bewunderte Heinrich von Angeli für sein lebhaftes Interesse. Seinem Weitblick brachte sie Respekt entgegen, schon seit sie vor ein paar Tagen zwei Beiträge von ihm in der Weihnachtsausgabe 1914 des ‚Wiener Extrablatt‘ gelesen hatte (8) (9). Ferdinand war zufällig darauf gestoßen, als er nach einem ganz anderen Artikel in seinem eigenen Zeitungsarchiv suchte.

Gegen sechs Uhr beendete man die ‚Darjeeling-Runde‘, wie Angeli dieses Zusammensein mit den Schmutzers genannt hatte. Sie dankten dem Gastgeber und verließen das Palais. Auf der Wieden nahmen sie ein Taxi und fuhren quer durch die Stadt hinauf in ihr Zuhause im Cottage. Als sie in der Sternwartestraße angekommen waren, öffnete Ferdinand den Schlag für Alice und sagte: „Angeli ist allein schon seiner über achtzigjährigen Zeitzeugenschaft wegen ein hoch interessanter Mensch. Was mich aber an ihm besonders fasziniert, das ist seine Wachsamkeit und seine Ausschau, wie’s weitergehen kann und sollte, obwohl’s ihm, nach allem was er erlebt hat, eigentlich wirklich egal sein könnte. Seine Ansichten, find’ ich, haben Gewicht, egal, wenn er sich auch das eine oder andere Mal verhaut haben mag. Alice, meine Liebe, wir sind um diese Freundschaft zu beneiden!“

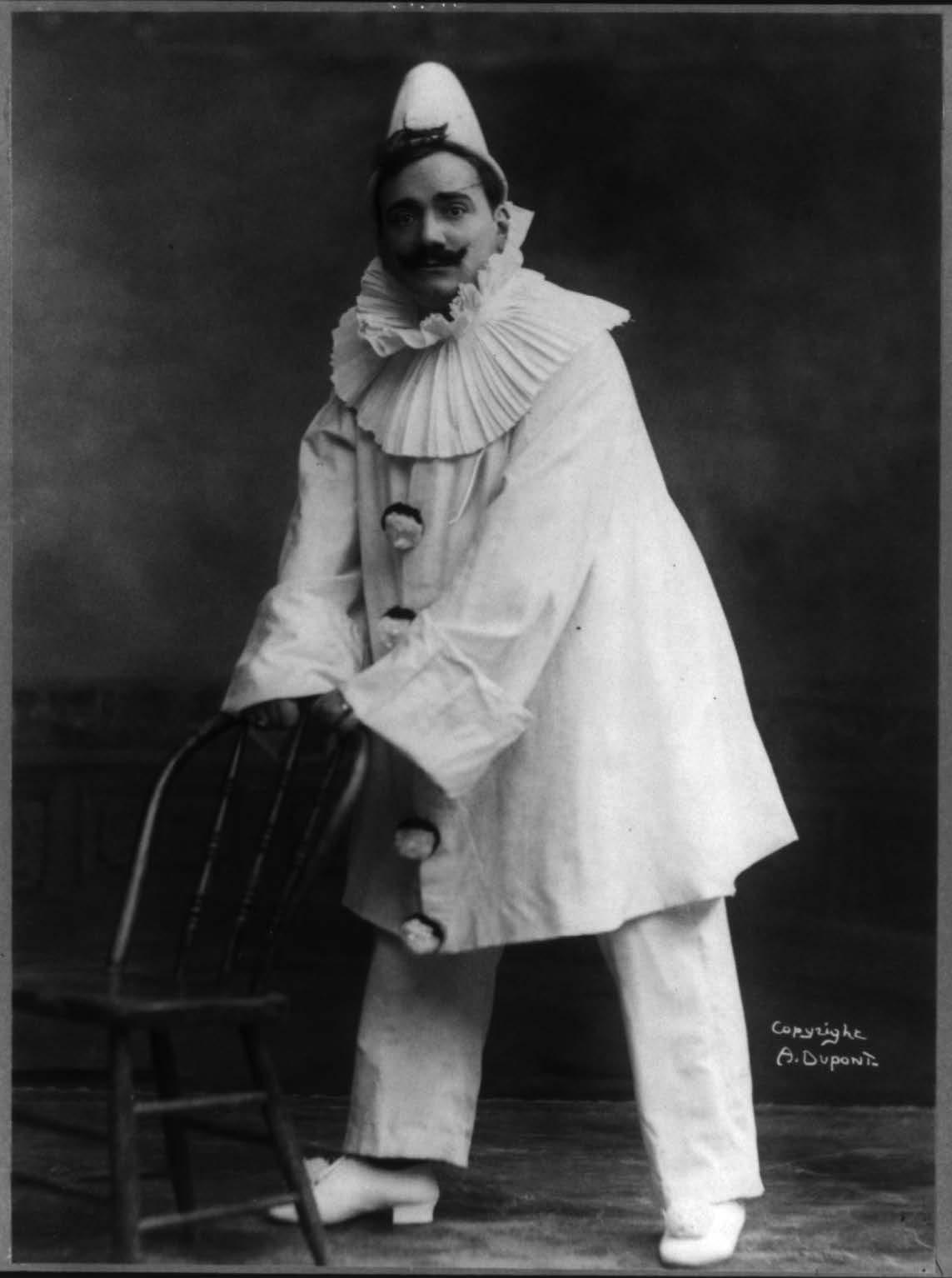

Zur selben Zeit bereitete Frau Gröschl im Palais in der Johann-StraußGasse als Abendmahl eine klare Suppe vor, dazu Brot, Butter und Edamer, das beinahe tägliche Ritual, denn Herr von Angeli ging nur noch selten aus und empfing abends kaum mehr Besucher. Er nahm sich nach diesem bescheidenen Mahl vor, nach längerer Zeit wieder einmal im Reisetagebuch von Queen Victoria zu lesen, zuvor sich aber der Musik hinzugeben, seinem Idol Enrico Caruso. Angelis Plattensammlung umfasste gut 50 Aufnahmen des Tenors. Er legte eine seiner liebsten auf den Teller: Arien aus Ruggero Leoncavallos Oper ‚Pagliacci‘, und freute sich wie noch jedes Mal auf die herrliche Stimme des Insuperabile.

Bevor er die Nadel auf der Scheibe aufsetzte, zündete er sich noch eine Zigarre an, wobei er mit Bedauern daran denken musste, dass sich Caruso mit einem für einen Sänger besonders schädlichen Konsum von täglich mehr als zwei Schachteln Zigaretten derart ruinierte, dass er keine fünfzig Jahre alt wurde.

Wie jedes Mal traten ihm Tränen in die Augen, als die fabelhafte Arie erklang:

Vesti la giubba e la faccia infarina. La gente paga, e rider vuole qua.

E se Arlecchin t’invola Colombina, ridi, Pagliaccio, e ognun applaudirà!

Tramuta in lazzi lo spasmo ed il pianto

in una smorfia il singhiozzo e ‘l dolor, Ah!

Für ihn war Carusos Stimme der Inbegriff von Ausdruckskraft und Schönheit. Sie konnte ihn zutiefst rühren und an Überirdisches, so was wie Göttliches, glauben lassen.

Am 6. Oktober 1906 hatte er Caruso erlebt, als er in Wien debütierte. Über den Männer-Gesang-Verein kam er zu zwei Logenkarten, wobei ihn der exorbitante Preis schon deshalb nicht störte, weil man wusste, dass der Sänger seine Gage für den Pensionsfonds der Hofoper spenden wollte. Man gab den „Rigoletto“ und, so wie er erwartete hatte, wurde Caruso in der Hauptrolle für ihn zum unvergesslichen Erlebnis. Seine Stimme und sein schauspielerisches Talent gingen wunderbar zusammen, da gab’s kein Protzen oder eine Zurschaustellung des weltberühmten Sängers, im Gegenteil! Enrico Caruso war wie einer aus dem einheimischen Hofopern-Ensemble, nur eben mit einer ergreifend schönen, alles überragenden Stimme.

Nach der ersten legte er eine zweite Platte auf den Teller des Grammophons, diesmal mit einer Arienauswahl, darunter unvermeidlich La donna è mobile, das er noch nie als Gassenhauer empfunden hatte, wenngleich das Lied längst einer geworden war. Nicht einmal das O sole mio ließ er, jedenfalls für sich, als abgedroschen gelten. Danach schaltete er das Grammophon aus und übersiedelte in die Bibliothek, wohin ihm Frau Gröschl gut temperierten Südtiroler Rotwein in eleganter Karaffe brachte.

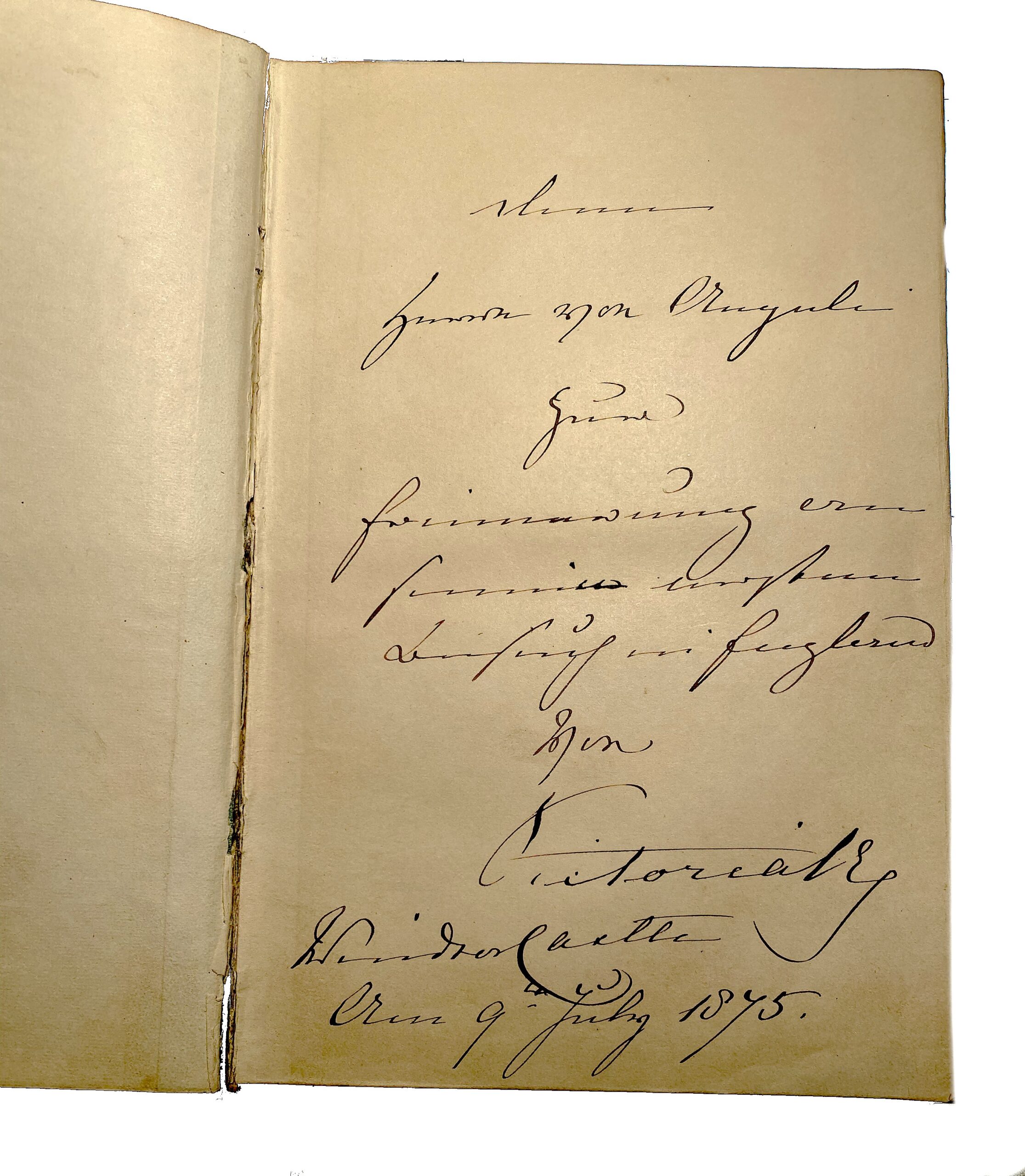

Das Buch „Blätter aus dem Tagebuch der Königin Victoria“, das er nun zur Hand nahm, schlug er dort auf, wo ein Lesezeichen das zuletzt gelesene Kapitel markierte.

Die Königin persönlich hatte ihm das Exemplar anlässlich seines ersten Aufenthalts in Windsor im Sommer 1875 gewidmet, was ihn bis heute mit Stolz erfüllte, weil es ein Geschenk und eine liebenswürdige Widmung nicht erst irgendwann im Lauf der mehr als 25 Jahre war, in denen er regelmäßig ein bis manch-mal sogar drei Monate in England verbracht hatte – nein, es war eine Widmung schon im ersten Jahr – eben ehrliche Sympathie zwischen ihr und ihm, von allem Anfang an.

Selbstverständlich kannte er die Tagebuchaufzeichnungen lange schon, aber immer wieder fand er zu dieser Lektüre zurück. Sie weckte in ihm warme und liebevolle Erinnerungen an die kleine, herzensgute, schrullige, bescheidene, herrschsüchtige Frau, von der man rechtens sagte, sie wäre die mächtigste Frau der ganzen Welt – der er so nahestand. Seit bald einem Vierteljahrhundert war sie nun schon tot, doch im Gegensatz zu den Habsburgern, den Hohenzollern und den Romanows existierte ihr Haus Hannover ungebrochen weiter. Es nannte sich wohl zwischendurch ‚Sachsen Coburg und Gotha‘ und neuerdings ‚Windsor‘, konnte aber auch damit seine deutschen Wurzeln nicht kappen. Die Umbenennung war wohl bedingt durch die unselige Feindschaft im Großen Krieg.

Er nahm sich vor, Alice Schmutzer während der nächsten Sitzung, die wohl schon die letzte sein würde, ein wenig von London und von England zu erzählen. Vom Schloss Windsor, von dem er zur Königin Victoria gern sagte: „Your castle, my second home!“. Das fand sie umso more amusing, weil sein Englisch ansonsten very poor indeed war.

(8)

INTRIGE IN DER HOFBURG

erzählt von Siegfried Weyr

Herr von Angeli,

ein vollkommener Hofmann mit gepflegtem Spitzbart, im Frack mit schwarzer Krawatte, vielen Ordensdekorationen en miniature, auf der linken Brustseite einen von Diamanten funkelnden ägyptischen Ordensstern, erwiderte etwas frappiert:

„Oh – ein so großer Künstler bin ich leider nicht, Eure Majestät . . .“

Elisabeth lächelte, meinte aber dann ernst werdend: „Ich habe Sie nicht wegen meines Porträts hergebeten, Herr von Angeli. Eine alte Frau, wie mich zu malen, ist kein Vergnügen . . .“

Angeli unterbrach sie ärgerlich, ganz gegen den Hofton: „Aber, Eure Majestät . . .“

Sie fuhr fort: „Nein, nein, nein. Sie wissen doch, dass es sich nicht schickt, einer Monarchin zu widersprechen . . .“

Angeli ging nicht darauf ein und sagte mit Stärke: „Einer Frau von der Schönheit Eurer Majestät gegenüber kann ein Künstler nicht Untertan sein, denn der Zauber der Vollkommenheit steht über aller gesellschaftlichen Konvention.“

Die Kaiserin lachte erfreut: „Oh, Sie sind ein Schmeichler und ein wunderbarer Schauspieler. Fast möcht’ ich Ihrem aufrichtigen Tone glauben . . . aber ich will, dass Sie die Frau Schratt für mich malen.“

Angeli war verblüfft: „Die Schratt vom Burgtheater?“

„Ja“, erwiderte Elisabeth unbefangen, „in strengstem Vertrauen sag’ ich Ihnen, dass sie die einzige Künstlerin ist, deren Spiel dem Kaiser wirklich gefällt. So will ich ihm mit dem Bild eine Freude machen. Wenn Sie fertig sind, schreiben Sie mir, und ich komme mir das Bild anschauen. Gleichzeitig laden Sie Frau Schratt ein, damit ich die Ähnlichkeit vergleichen kann. Aber vorher dürfen Sie ihr nichts sagen, für wen Sie das Bild malen.“

Angeli begriff im Moment alles. Mit der gelassensten Miene der Welt antwortete er:

„Selbstverständlich, Eure Majestät.“

*

Die Schratt stand in ihrer kleinen Garderobe und drehte Angelis Visitenkarte aufgeregt in der Hand. Sie war eine frische, blonde Erscheinung von gemäßigter Fülle, wie man sie in jener Zeit liebte, und trug ein reich mit Gold besticktes Renaissancekostüm, in dem sie eben auf der Bühne gestanden. Ein großer, altväterischer Garderobenspiegel gab ihre stattliche Erscheinung wieder, während auf ihren klaren, schlichten Zügen größtes Erstaunen stand.

In ungläubigem Ton fragte sie die Garderobiere, die ihr Angelis Visitenkarte überreicht hatte: „Wirklich vom Angeli? Was kann denn der nur wollen, Frau Nanni? Am End will er mich malen . . . aber so eine Schönheit bin ich ja gar nicht

. . .“

Sie trat vor den Spiegel, richtete etwas an ihrer Frisur und überpuderte leicht die Schminke. „Soll ich mich erst abschminken? Mich umziehen? Aber so lang kann ich ihn nicht warten lassen. Das ist ein zu großer Herr, der Herr von Angeli, der malt nur Königinnen und Prinzessinnen … , ach was, ich lasse bitten, Frau Nanni.“

Die Frau Nanni verschwand, die Tür öffnete sich, und Angeli trat in einem wundervoll geschnittenen Gehrock, den Zylinder in der Hand, ein. In seinem dunklen Plastron schimmerte eine große Perle. Er lächelte das unwiderstehliche Lächeln der damaligen Salonlöwen und beugte sich mit großer Eleganz und Selbstverständlichkeit über die Hand der Schauspielerin, die ihn mit dem natürlichen, reizenden Lächeln einer neugierigen Wiener Dame anlächelte: „Ist das eine Überraschung, Herr von Angeli. Ich hab’ mir schon lange gewünscht, Sie kennenzulernen. Ihr Porträt der Baronin Königswarter im Künstlerhaus ist so prachtvoll . . . aber bitte, nehmen Sie doch Platz.“

Angeli setzte sich mit der Eleganz eines Maupassant’schen Helden nieder. Er wusste, dass sein dunkles, kühnes Profil auf Frauen wirkte, so wendete er seinen Kopf derart zu, dass sie stets sein Profil vor sich hatte, und indem er sich den linken Glacéhandschuh auch aufknöpfte, sagte er: „Sie beschämen mich, Gnädige Frau. Aber ich bin tatsächlich wegen des Malens gekommen. Ich bitte Sie, mir zu sitzen. Ich habe Sie an Ihren letzten drei Abenden beobachtet und – ich muss sie malen. Manchmal kommt es plötzlich über einen Maler. Er sieht jemanden und weiß

momentan, dass es ein Zwang ist. Ein innerer, malerischer Zwang. Und deshalb bitte ich Sie, gnädige Frau, mir zu sitzen.“

Die Schratt errötete bei diesen Worten vor Stolz. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Das war eine Huldigung ohnegleichen, wie man sie nur damals einer Frau darbringen konnte. Sie lächelte kokett: „Es ist reizend, dass Sie mir das sagen. Ich bin ganz offen. Noch nie ist mir im Leben ein derartiges Kompliment gemacht worden. Wann wollen Sie mit den Sitzungen anfangen?“

*

Der Herr von Angeli ging im Frack mit allen großen Dekorationen durch sein Salonatelier und sah nach, ob alles in Ordnung war. Er rückte einen Sessel der Louis-XV.-Sitzgarnitur zurecht. Vor einer herrlichen Renaissancetruhe lag ein riesiges Eisbärenfell, über das Podium war ein farbenglühender Bucharateppich gebreitet. Es duftete nach Leinöl und Terpentin vom Maltisch, auf dem eine riesige

Palette schimmerte. Auf der Staffelei stand das fertige, in der Tat wunderbar gemalte Bildnis Katharina Schratts, vor der der livrierte Diener eben die Tür öffnete. Sie trug eine entzückende, perlengraue Frühlingstoilette. Angeli beugte sich über ihre Hand: „Küss die Hand, gnädige Frau“, lachte er, „in diesem Kleid sehen Sie bezaubernd aus. Man möchte Sie immer wieder malen.“

Die Schratt lächelte, streifte die Handschuhe ab, dann stutzte sie: „Ja, wieso denn, Herr von Angeli, im Frack? Am helllichten Tag?“

Der Maler hatte unterdessen Palette und Malstock in die Linke genommen: „Sie werden alles gleich erfahren, gnädige Frau. Aber bitte, posieren Sie noch einmal. Noch einmal ein Überblick. Wie gefällt Ihnen das Bild? Jetzt können Sie es sehen, es ist so gut wie fertig.“

Katharina Schratt hatte sich auf das Podium gesetzt, von dem aus sie mit offensichtlicher Bewunderung ihr Porträt betrachtete. Angeli verglich noch einmal Gesamtwirkung und Detail mit der Wirklichkeit. Plötzlich sagte sie hingerissen:

„Ich finde das Bild wundervoll; nachdem ich es habe endlich sehen dürfen, bin ich so begeistert, dass mir die Worte fehlen . . . aber spannen Sie mich nicht länger auf die Folter: Was bedeutet der Frack und wo kommt das Bild jetzt hin?“

Angeli, die Palette und den Malstock weglegend: „Oh – an einen erhabenen Ort, in das Arbeitszimmer Seiner Majestät!“

Frau Schratt erstarrte, dann sagte sie mit dem Ton tiefster Enttäuschung: „Also, es war nicht wahr, dass Sie mich malen wollten, weil ich Ihnen gefiel? Oh – ein Auftrag …“

Angeli half ihr, tödlich verlegen, vom Podium herab und führte sie zur Sitzgarnitur, sie weinte vor Enttäuschung, er schwitzte vor Schreck.

„Um Gottes willen“, beteuerte er, „gnädige Frau, Sie sehen das ganz falsch. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen einmal ungeschminkt die Wahrheit sage. Ich bin heute der erste Porträtmaler Europas. Ich habe es abgelehnt, Herzoginnen und Millionärinnen zu malen, wenn sie mich nicht interessierten. Ich hätte auch den Auftrag Ihrer Majestät, Sie zu malen, abgelehnt, wenn Sie mich nicht seit langem gefesselt hätten. Ihr Teint ist malerisch, eine der reizvollsten Aufgaben … und da dieses Bild eine Überraschung für den Kaiser sein soll, der nie im Burgtheater fehlt, wenn Sie spielen, habe ich das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden.“

Die Schratt trocknete ihre Tränen, Überraschung und Ärger stritten in ihr.

„Ich glaube Ihnen kein Wort, Herr von Angeli“, stieß sie hervor. „Ich bin ein gerader Mensch und kann Winkelzüge nicht ausstehen. Dass der Kaiser wegen mir ins Burgtheater kommt, ist eine Erfindung von Ihnen . . .“

Eine Pendule schlug, Herr von Angeli war außer sich: „Gnädige Frau“, versicherte er, „ich beschwöre Sie, Sie tun mir unrecht … , aber Ihre Majestäten können jeden Moment hier sein. Sie haben den Wunsch geäußert, das fertige Bild zu sehen.“

Die Schratt erschrak, wurde rot und stotterte: „Um Gottes willen, was soll ich tun? Ich bin ja gar nicht passend toilletiert, so kann ich mich doch nicht zeigen.“

Der Diener trat ein und meldet aufgeregt: „Herr Professor, Ihre Majestäten fahren eben vor!“

Nervös wendete sich Angeli an die Schratt: „Bitte geschwind in den Teesalon, ich muss hinunter.“

Und fort war er, während der Lakai die Schauspielerin ins Nebenzimmer führte. Einen Augenblick blieb das Atelier leer, dann hörte man sich nähernde Stimmen, die Tür rechter Hand ging auf, die Kaiserin trat, vom Kaiser gefolgt, über die Schwelle. Angeli erschien hinter ihnen.

Das Kaiserpaar blieb bewundernd vor dem Porträt stehen. Die Kaiserin war sichtlich betroffen, sie sagte offen: „Sprechend ähnlich, Sie haben sich selbst übertroffen, Herr von Angeli.“

Der Kaiser fügte hinzu: „Sie sind ein Meister“, und er drückte dem tief sich verneigenden Künstler die Hand.

Er trat näher an das Bild heran und betrachtete es lange. Ein Blick der Kaiserin streifte ihn, als er meinte: „Es ist eines der schönsten Porträts, das mir je untergekommen ist. Leider kann ich die Ähnlichkeit nicht gut beurteilen, weil ich Frau Schratt immer nur auf der Bühne und geschminkt gesehen habe.“

Angeli begriff im Nu das Spiel der Kaiserin und sagte beiläufig: „Ich habe eben die letzte Hand an das Bild gelegt, Frau Schratt ist noch hier.“

Die Kaiserin sah Angeli eigentümlich an. „Aber warum berauben Sie uns ihrer Gesellschaft?“

Über Franz Josephs Züge flog ein Lächeln. Angeli verneigte sich abermals tief, öffnete die Tür zum Teesalon und bat: „Gnädige Frau, Ihre Majestäten möchten Sie sehen.“

Die Schratt trat mit der selbstsicheren Grazie der großen Schauspielerin herein. Sie benahm sich, als sei ihr der Umgang mit Majestäten eine Alltäglichkeit, versank vor dem Kaiser in tiefen Hofknicks, küsste ihm die Hand, wiederholte dasselbe mit der Kaiserin, worauf Franz Joseph mit einer kavaliersmäßigen Handbewegung zu Elisabeth die Unterhaltung begann: „Die Kaiserin hat mir mit diesem Porträt eine große Freude gemacht, denn ich bin einer Ihrer frühesten Bewunderer, gnädige Frau. Ich habe keine Ihrer Rollen verfehlt, seit Sie am Burgtheater sind.“

Elisabeth fiel ein: „Nun kannst du die Ähnlichkeit beurteilen, ich find sie frappant.“

Sie wandte sich an die Schratt. „Ich freue mich aufrichtig, Ihre Bekanntschaft zu machen, Frau Schratt. Seit mir der Kaiser von Ihnen erzählt hat, habe ich Sie dreimal spielen gesehen. Ihr natürliches, so selbstverständliches Spiel ist eine wahre Wohltat.“

Die Schauspielerin knickste, errötend: „Eure Majestät machen mich glücklich . . .“ Der Kaiser: „Ich bin ganz derselben Meinung wie die Kaiserin, ich bin stolz darauf, dass Sie am Burgtheater sind.“

Die Schratt blickte dem Monarchen mit einem fröhlichen Lächeln ins Gesicht: „Ich hätt’ nie gedacht, dass Eure Majestät bei so viel Arbeit am Abend noch Lust aufs Theater haben. Dass Eure Majestät sich noch an unsere Leistungen erinnern, das macht mich stolz, aber auch alle Kollegen, wenn ich davon zu ihnen sprechen darf. Majestät wissen doch, dass wir Schauspieler nur fürs Publikum leben, hab’ ich doch noch jeden Abend Lampenfieber.“

(9)

Illustriertes Wiener Extrablatt Nr. 356 vom 25. Dezember 1914

RENAISSANCE

Heinrich von Angeli

Erfahrungen haben gezeigt, dass jedem Krieg eine Zeit der Renaissance folgt. Nach dem großen Sterben, das über die Völker kommt, vollzieht sich eine Wiedergeburt der Renaissance. So hoffe ich denn, dass auch diese

erschütternden Wirklichkeiten, deren Zeugen wir sind, von einer lichtvollen Zukunft abgelöst werden. Was die kommenden Jahre in ihrem Schoß bergen? Wer doch hinter den wallenden Schleier zu blicken imstande wäre, der die Zukunft verhüllt . . . Möge ein Strom großer, lohnender Arbeit alle Gaue unseres Vaterlandes durchfluten. Ich bin kein Politiker – Gott sei Dank – nach solchen Geschäften trug ich nie Verlangen und von dem sogenannten Webstuhl der Geschichte hielt mich ein gemischter Respekt in geziemender Entfernung. Der Krieg aber, den unsere Monarchie jetzt führt, musste durchgekämpft werden. So sagt es mir ein inneres Empfinden. Es lastet auf uns wie ein Alpdruck und nun, da unsere Helden das Wort führen, weicht die Beklemmung von allen Gemütern. Und die Ahnung einer glückverheißenden Zukunft dämmert. Nach dem Kriege – die Renaissance! Kunst und Handwerk, Handel und Industrie winken neue bedeutsame Aufgaben. Die Schlösser, die man jetzt zerstört, werden neu aufgebaut werden. Die jetzt in Trümmer geschossenen Brücken, Eisenbahntunnel werden neu entstehen; die in Ruinen liegenden Fabriken und Wohnhäuser sich von neuem erheben. Das Geld verschwindet nie aus der Welt, es wechselt bloß die Säcke, in die es fließt.

Ob die Kunst neue Wege wandeln wird? Man lasse mich mit solchen Schlagworten gefälligst in Ruhe. Echte Kunst bleibt immer echte Kunst und Raphael, Goethe, Schiller, Beethoven, Leonardo da Vinci, Mozart werden stets mit dem Reiz des Unverwelklichen und des Neuen wirken. Meldet sich ein Neuerer – man heiße ihn willkommen, wenn er Besseres bringt, als die ihm vorangegangenen Meister. Sicher ist, dass den Futuristen und Kubisten die Zukunft nicht gehört. Es wäre auch jammerschade um die Kunst, wenn solche Leute zur Herrschaft kämen. Sie würden alles zerschlagen, in Fetzen reißen, im Gegensatz zu den Meistern früherer Epochen, die sich damit beschieden, in die Fußstapfen ihrer großen Vorbilder zu treten, das überlieferte machtvolle Erbe in reiner Größe zu vermehren. Echte Kunst ist Entwicklung ohne Bocksprünge. In meinen Schädel geht es eben nicht hinein, dass die Riesen, zu welchen wir bis vor kurzem bewundernd emporschauten, über Nacht Zwerge geworden sein sollen. Ich hoffe, ich wünsche eine Renaissance nach dem Krieg, und ich glaube, die neue Zeit wird ohne die großen Meister nicht auskommen können. Die Renaissance, nach der ich Sehnsucht trage, wird auch wieder die Brücke schlagen

zwischen den Völkern. Hier tritt an den Kaufmann und an den Künstler die Sendung heran, das erlösende Wort der Verständigung zu finden. Für einen Boykott bin ich nicht zu haben. Ich kann doch nicht heute verabscheuen, was mir gestern Gefallen erregte. Die Kulturnationen sind aufeinander angewiesen und wer weiß, ob wir nicht den Tag erleben, an dem sich Deutsche und Franzosen verbrüdern, um die Dämonen des Neides und der Verknechtung zu zertreten. Sollte dieser Traum für immer ein Traum bleiben müssen?

(10)

Illustriertes Wiener Extrablatt

Nr. 355 vom 25. Dezember 1914

DIE LIEBE HÖRET NIMMER AUF

Heinrich von Angeli

„Die Liebe höret nimmer auf!“ Schöne, sehr schöne Worte. Wären sie doch allen Menschen in die Herzen geprägt. Vor dem Krieg schien es manchmal, als wäre der Menschheit diese Liebe verloren gegangen. Hass, Neid, Bosheit, Schreisucht verzerrten das Antlitz der Erde. Gäbe der liebe Herrgott, dass nach dem Völkerringen Liebe und Güte, Erbarmen und Wohlwollen wieder die Welt erfüllen könnten. Es war mir ein Herzensbedürfnis, dieses Bekenntnis abzulegen, bevor ich dem hier aufgerollten Problem näherzutreten versuche.

Man heiratet entweder aus Liebe oder aus Berechnung. Man folgt dem Zuge des Herzens oder lässt sich von Erwägungen des Verstandes leiten. Ein vernünftig denkender Mann wird die Ehe nie als ein Abenteuer ansehen, wird mit offenen Augen wählen und d i e S i n n e a l l e i n bei der Wahl der zukünftigen Lebensgefährtin n i c h t bestimmend einwirken lassen. Lebensgefährtin! Darauf kommt es an und ich wünsche nur, dass unsere aus dem Feld heimkehrenden Helden wirkliche Gefährtinnen für das Leben finden. Keine Puppen, keine oberflächlichen Geschöpfe, keine bunten Schmetterlinge. Im ersten Jahre nach dem Kriege dürften Eheschließungen nicht häufig vorkommen. Mit der Befestigung des Friedens, mit der Wiederkehr ruhiger Zustände werden Männlein und Weiblein nach einem

Glück im Winkel Ausschau halten. Und die Flammen am häuslichen Herd werden hell emporlodern. Der Staat braucht Familien. Ein Volk, das keine Kinder haben will, geht zugrunde. Deshalb glaube ich es als Pflicht des Staates und der Gemeinde erkennen zu müssen, die Bedingungen unter welchen Eheschließungen erfolgen, zu erleichtern. Es sollen die Verdienstmöglichkeiten für die Männer und Frauen vermehrt werden, eine Steigerung erfahren. Der Mann soll in die Lage kommen, sich das zur Gründung eines Haushaltes notwendige Geld zu beschaffen, leichter als bisher zu erwerben. Wenn das Mädchen ebenfalls Geld ins Haus bringt, teils im Wege der Mitgift, teils durch eigenen Fleiß – umso besser. Ich ziehe vor jeder arbeitenden Frau meinen Hut und ich verbeuge mich vor jedem weiblichen Wesen, das die mitsorgende Gefährtin eines Mannes sein will. Aus allen diesen Gründen möchte ich vor Eheschließungen in allzu jungen Jahren warnen. Die gesündesten und besten Ehen sind diejenigen, bei welchen beide Teile mit der Fähigkeit ausgesteuert sind, den zu erfüllenden Pflichtenkreis wahrzunehmen. Klugheit mit Liebe gepaart! Jugend ist eine herrliche Sache – für die Ehe aber wird ein reifes Fräulein sich besser eignen. Die Hauptsache ist: gegenseitiges Verstehen, das von aufrichtiger Neigung gespeist wird und jedem Wandel der Zeit trotzt.

Und wenn ich als K ü n s t l e r noch ein besonderes Wort an den Staat und die Stadt richten darf: trachtet, dass der Künstler im ledigen Stande, und wenn er für das Weib und Kind zu sorgen hat, nicht mühselig beladen durch den Alltag schleicht. Die Phantasie nehme Abschied von dem hungernden Künstler.