Alice nahm keine Droschke, auch kein Automobil. Sie fuhr mit der Elektrischen und mit der Badner Bahn, obwohl sie eine zwar nicht schwere, doch großformatige Mappe unterm Arm trug. Wenige Stationen nach der Oper stieg sie aus, überquerte die Wiedner Hauptstraße und ging auf die ihr geläufige Adresse in der Johann-Strauß-Gasse zu.

Dabei blieb sie nicht unbeobachtet. Heinrich von Angeli, die Hände im Rücken verschränkt, blickte vom Fenster seines Salons im ersten Stock schon längere Zeit auf die Gasse hinunter und gab, nach einem Blick auf seine Taschenuhr, ein zufriedenes „Pünktlich!“ von sich, als er sie auf sein Haus zukommen sah.

Palais Apponyi

Johann-Strauß-Gasse 7, 1040 Wien

Oben, an der ausladenden Treppe, wurde sie von Angeli mit galanter Geste und einem „Soyez la bienvenue, Madame!“ begrüßt, auf das sie gleichfalls französisch dankte. Er bat sie in den Salon und gab ihr zu verstehen, wie sehr er sich über ihren Besuch freue und wie untröstlich er war, dass ihr Treffen vor acht Tagen nicht zustande gekommen war.

„Es war ein ziemlich schlimmer Anfall von Ischias und mir umso unangenehmer, als Sie meine Nachricht, den Termin zu verschieben, nicht mehr rechtzeitig bekamen. Als Sie dann hier waren, konnte ich mich Ihnen nicht zeigen, ich war ja lahm wie ein Krüppel. Und voller Verdruss, weil Sie doch den weiten Weg von der Cottage bis auf die Wieden ganz umsonst gemacht haben! Werden Sie mir verzeihen?“

Palais Apponyi

Johann-Strauß-Gasse 7, 1040 Wien

Alice Schmutzer war wieder fasziniert von Angelis fein verhaltener Lebhaftigkeit und antwortete: „Aber ich bitte Sie! Sie glauben ja nicht, wie froh ich bin, jetzt hier bei Ihnen sein zu dürfen und Sie in bester Form zu erleben.“

Angeli lachte: „Na, das ist übertrieben. Vom Ausreiten ist noch keine Rede. Aber es geht mir wieder gut. Ich bin, scheint’s, nicht umzubringen.“

Während der folgenden Plauderei beobachtete der Maler die elegante, schlanke Frau, ihre feinen Züge in dem vielleicht etwas zu langen Gesicht, die hübsch gelegten Haare und ihre außergewöhnlich schönen, wasserblauen Augen. Schon früher war er von ihr, die nun bald vierzig wurde und nicht unbedingt als große Schönheit gelten konnte, sehr eingenommen. Er fand sie apart und auf eine ihm angenehme Weise gescheit. Keine Zuckerkandl. Und es behagte ihm, sich vorzustellen, wie sehr sie zu ihrem Mann passte, dem Ferdinand, den er schon seit den Neunzigerjahren kannte und als tüchtigen Sohn des alten Schmutzer sehr schätzte.

Nachdem man Platz im Salon genommen hatte, richtete Angeli die Frage an sie: „Nun, was haben Sie denn mit mir vor? Sie sind Feuilletonistin, das muss einen ja nicht gleich skeptisch machen, aber doch neugierig. Und wenn ich mich nicht irre, haben Sie bei dem Empfang im Künstlerhaus vorige Woche eine Bemerkung fallen lassen, so als wollten Sie mich zu etwas überreden. Hab’ ich recht?“

Alice wollte nicht gleich mit der Tür’ ins Haus fallen und sagte: „Vorweg noch, und dass ich’s nur ja nicht vergess’: viele Grüße von Ernst Benedikt, er war am Samstag bei uns und hat sich besorgt nach Ihrem Befinden erkundigt, nachdem er von mir erfahren hat, dass Sie zuletzt etwas unpässlich waren.“

Angeli hob die Augenbrauen: „Der junge Herr Chefredakteur schickt mir eine Grußbotschaft? Der hat doch, weiß Gott, was anderes zu tun, als an mich alten Kracher zu denken, wo ich noch dazu nicht auf seine

Zeitung, sondern aufs ‚Neue Tagblatt‘ abonniert bin. Am Ende will er was von mir?“

„Indirekt ja“, antwortete sie auf seine Frage, „und das hat jetzt auch mit meinem Besuch zu tun.“

„Aha, jetzt wird’s heiß! Na, da bin ich ja gespannt!“

Alice Schmutzer zog sich in dem wenig bequemen Ohren-Fauteuil zusammen, so als wollte sie den Anschein von Verlegenheit geben, sagte aber dann doch geradeheraus: „Herr von Angeli, Ernst Benedikt und ich möchten Sie gern fragen, ob Sie bereit wären, mit mir für die Literaturbeilage der ‚Neuen Freien Presse’, die im Herbst erscheinen wird, ein Gespräch zu führen. Für ein Feuilleton über zwei, vielleicht drei Seiten, mit Fotografien, für die ich meinen Mann leicht gewinnen kann, doch nicht nur von Bildern, auch von Ihnen selbst und diesem wunderbaren Palais. Was Sie davon wohl hielten?“

Sie sah ihn erwartungsvoll an.

Angeli blickte wie nachdenklich über sie hinweg, schüttelte den Kopf, um dann zu sagen: „Der junge Herr Chefredakteur unterschätzt seine Leserschaft. Die möcht’ sich schön langweilen, fürcht’ ich, nein, das weiß ich. Warum? Na, was kann denn langweiliger sein, als einen Witz erzählt zu bekommen, den man schon kennt. So ähnlich ist das mit mir. Viele meiner vorgeblich unterhaltenden G’schichten auf Schloss Di und auf Schloss Da wurden längst schon publiziert und glossiert, und, wissen Sie, als Anekdoten-Schleuderer tauge ich nicht mehr, so wie ich mir für ein drolliges Urgestein unter den sogenannten ‚Künstlerhäuslern‘ denn doch zu schade bin. Mich plagen schon schlimme Vorahnungen, seit ich höre, dass jemand ein Buch über mich, angeblich unter dem Titel ‚Nicht so ernst, Majestät‘, schreiben will. Nein, Verehrteste, das soll sich Ihr Freund Benedikt aus dem Kopf schlagen.“

Alice Schmutzer antwortete, zu ihrem eigenen Staunen, ganz unaufgeregt: „Das kann ich sehr gut verstehen, Herr von Angeli. Aber wir sind sicher nicht auf Anekdotensammeln und amüsante Histörchen aus. Uns steht ein subtiles Kennenlernen Ihrer Persönlichkeit vor Augen, eine möglichst fesselnde Beschreibung, wie Sie durch ein Dreivierteljahrhundert die gesellschaftlichen Verschiebungen und künstlerischen Neuerungen erlebt haben und vom heutigen Standpunkt aus bewerten. Und nicht ausschließlich als Retrospektive, sondern auch im Blick auf kommende Zeiten.“

„Aha. Und Sie sollen diesen, nennen wir’s, Aufsatz verfassen?“ Leise und betont bescheiden antwortete sie: „Mit Verlaub, ja.“

Angeli, nicht überrascht, meinte: „Liebe Frau Professor Schmutzer, da möchten Sie sich allerhand zumuten. Ich weiß, dass Sie gern und gut die Feder führen und kenne von Ihnen einige sehr gelungene Feuilletons in der ‚Presse‘. Eines nannten Sie ‚Wiedersehen mit Schönbrunn’, ich hab‘s behalten, weil mir Ihr origineller Ausdruck ‚wild gewordenes Rokoko‘ gefallen hat. Es macht aber doch einen Unterschied, ob man alte Gemäuer abhandelt oder ob man eine Ausgabe der Gattung Mensch auf und ab deklinieren will. Jedenfalls gilt das in der Malerei, von der ich vielleicht ein bissl was versteh’.“

Die unvermutete akademisch titulierte Alice stimmte ihm zu: „Da bin ich ganz bei Ihnen, hab’ aber genug Selbstvertrauen, zu meinen, dass ich das eine Genre inzwischen so weit meistere, um das andere zu probieren.“

Worauf Angeli meinte: „Dass es Ihnen nicht an Courage fehlt, daran hab’ ich keinen Zweifel. Aber ob Sie diese ausgerechnet an mir abarbeiten wollen? Ich weiß nicht . . .“

Dennoch war es Alice Schmutzer, als ob sie mit der Taktik, aufs Erste noch nicht das Buchprojekt angesprochen zu haben, weiter gekommen wäre, auch wenn Angeli das Thema nun wechselte, auf die Mappe hinwies, die neben ihrem Fauteuil stand, und sie fragte: „Das schaut mir doch aus wie eine Akademie-Mappe, liebe Verehrteste, mit der Sie sich da abgeschleppt haben. Kriegen wir am End’ was Schönes zu sehen?“

„Nicht nur zu sehen. Wo darf ich die Mappe öffnen?“

Angeli führte seinen Gast in die an den Salon angrenzende Bibliothek – meinen ‚smoking saloon‘ sagte er – und klappte einen Spieltisch auf.

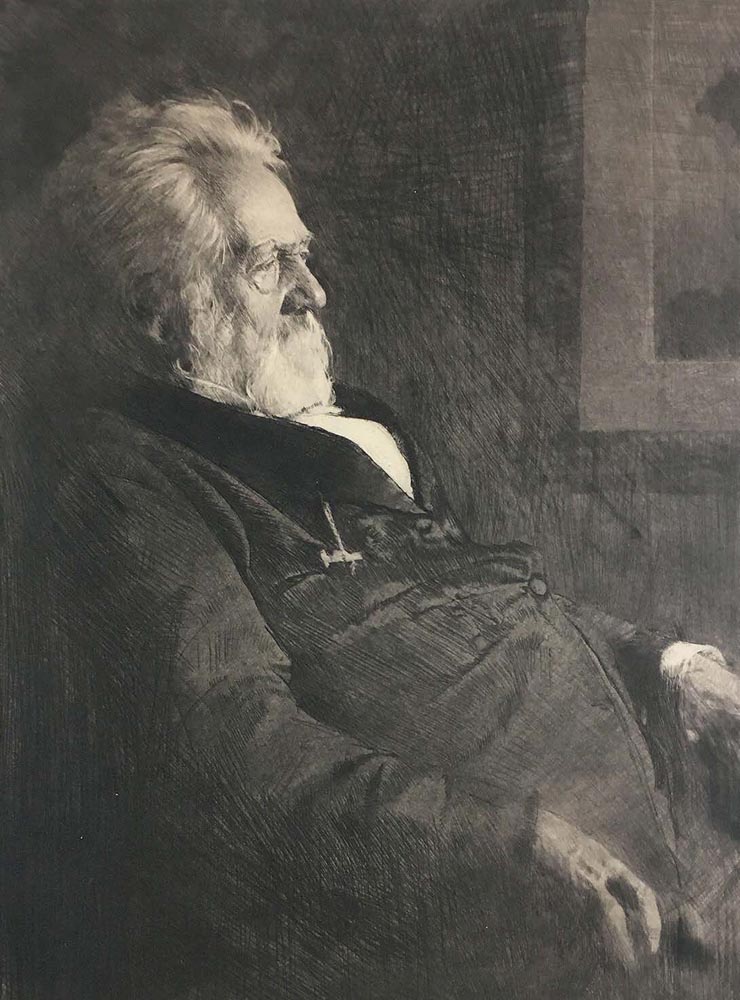

Rudolf von Alt (1812–1905)

Lithografie nach einer Fotografie v. Ferdinand Schmutzer

Künstlerhaus Wien

August Weber 1868

Secession Wien

Joseph Maria Olbricht 1898

„Weiß ich, weiß ich. Und ich mein’, das ehrt ihn durchaus. Aber damals, in den paar Jahren vor 1900, war’s, so wie ich das retrospektiv sehe, eine ungute Situation, die von der Presse auch noch fleißig aufgeschaukelt wurde. Und Freund Rudolf von Alt, um auf ihn zurückzukommen, ließ sich fest einspannen.“

„Wie das?“

„Na ja, Gustav Klimt und Carl Moll konnten ihn 1897 zum Absprung von unserer Genossenschaft im Künstlerhaus überreden und sogar als eines der Gründungsmitglieder der Secession gewinnen. Gott weiß womit sie ihm geschmeichelt haben und was ihm an ihrem Vorschlag gefallen hat. Er, der Alt – man konnte in seinem Alter ja fast sagen: nomen est omen –, wurde plakatiert als ein Vertreter des jugendlichen Schwungs, wie ihn sich die Secessionisten auf die Fahnen und auf ihr Krauthappl an der Wienzeile geschrieben haben! Lachhaft, wenn’s überhaupt wahr ist, dass ausgerechnet er, der Alt, bei der Eröffnung der ersten Ausstellung ausgerufen haben soll: ‚Die Secession strebt an, den modernen Kunstanschauungen zum Durchbruch zu verhelfen. Wir sind noch jung genug, um noch einmal von vorne anfangen zu können!’ Mit seinen mehr als Fünfundachtzig!“

Was Alice fragen ließ: „Wenn ich mich recht erinnere, ist Rudolf Alt dreiundneunzig Jahre alt geworden. Kann man denn irgendetwas vom Secessionistischen in seinem späten Werk erkennen?“

Angeli winkte ab und antwortete mit Verve: „Nur wenn man’s partout hineininterpretiert. Soweit ich seine späten Arbeiten kenne, ist er im Stil und Ausdruck derselbe geniale und bis heute unübertroffene Aquarellist und Zeichner geblieben, nicht anders wie zuvor. Möglicherweise hat sich in den letzten Werken seine stärkere Kurzsichtigkeit in der Malweise niedergeschlagen, waren seine Bilder nicht mehr von der früheren Detailschärfe und Genauigkeit, weswegen manche von den selbsternannten Kunstkennern“ – Angeli rümpfte bei diesen Ausdrücken die Nase – „meinen, ihn zum österreichischen Impressionisten, wenn nicht gar Pointillisten, erklären zu müssen.“ Angeli hatte sich zuletzt aufgerichtet, um erst nach dem letzten Satz wieder in den Fauteuil zurückzusinken.

Alice wartete ein kleine Weile, bis sie mit ihrer nächsten Frage herausrückte: „Und was, aus ihrer heutigen Sicht, war dann das eigentliche Novum damals, was haben die Secessionisten genuin neu geschaffen? Ich frag’ das auch deshalb, weil Hermann Bahr, als er vor Kurzem sich bei uns darüber ausließ, recht kritisch war. Er nannte den Jugendstil eine stilistische Mode, ein raffiniertes Dekorum, wovon sich das Publikum begeistern ließ, das aber wie ein Strohfeuer aufflammte und inzwischen schon wieder erloschen und vergessen ist, heute vor lauter Neuer Sachlichkeit sogar geschmäht wird.“

Angeli war sichtlich entspannt und antwortete ruhig: „Hatten die Secessionisten Neues zu bieten? Ja und nein. Wie zu erwarten, war das Meiste am sogenannten Secessionismus wirklich nur so was wie ein Strohfeuer. Der neue Stil hatte etwas viel zu aufregend Sensationelles an sich, als dass er sich lang hätte halten können. Ich weiß noch, dass der gute Bahr, weil Sie ihn erwähnen, damals schon, kurz nach der Eröffnung des kühnen Kunsttempels von Olbrich, in einem Feuilleton fürs ‚Tagblatt‘ unter dem Titel ‚Die falsche Secession‘ prophezeite, dass von der Aufbruchsstimmung nicht viel zu halten sei. Er fand es unerträglich, wie sich die Künstler an das ‚en vogue‘ verlieren und in Gefälligkeiten ergehen, ihr Können ans Gewöhnliche verschachern, ob Plakat fürs Zacherlpulver oder Verzierung bis hin zum, pardon, Nachtscherm. Und wie er recht g’habt hat! Die g’schmackige Oberflächlichkeit war gut fürs Geschäft, aber nicht viel wert. Ich hab’ mir ein paar weitere Meinungen, wie sie damals veröffentlicht wurden, aufgehoben. Liest man so was heute, dann erweist sich manches Geschriebene über den sogenannten Jugendstil als zumindest halbwegs zutreffend.

Gleichzeitig haben sich viele, so wie auch Bahr selber, an den neuen, ernsthaften Wegen der Secessionisten, an den Gemälden von Klimt, Moll, Olbrich, Moser, Schiele, Kurzweil et cetera, ganz zu recht begeistert. Da wurde dem bis dahin gepflegten Historismus ziemlich abrupt Adieu gesagt und die Moderne ausgerufen. Dagegen war nichts einzuwenden. Nur wenn von mancher Seite die in der Genossenschaft im Künstlerhaus verbliebenen Maler herabgewürdigt wurden – übrigens am wenigsten von den paar besagten Secessionisten, am meisten von den Herren Kritikern – war das lächerlich. Selbst wenn sich in unserer Genossenschaft mancherlei Altmodisches gehalten hat, gab es ebenso viel Moderne, die den Secessionisten voll ebenbürtig waren. Da denk’ ich beispielsweise nur an meine liebe, leider verstorbene Freundin Tina Blau, an den Franz Barwig, Oskar Laske und so weiter.“

Alice hörte gespannt zu und wollte nichts sagen, auch nicht als er eine Pause einlegte, um gleich wieder fortzusetzen: „Man darf nicht vergessen, damals war alle Welt drauf aus, modern zu sein. Sogar seine Majestät, der Kaiser, hat der ersten Ausstellung der Secessionisten – damals noch provisorisch in der Gartenbaugesellschaft, weil das famose Krauthappl noch gar nicht fertig war – Besuch gemacht. Soviel ich weiß, ließ er aber nichts ankaufen. Stattdessen“, Angeli setzte ein Schmunzeln auf, „soll’s eine köstliche, kaiserliche Empfehlung gegeben haben, wie man erzählt hat: Bei einem Landschaftsbild hab’ er nämlich den Künstler gefragt: ‚Soll das vor dem Jagdhaus ein See sein?’ Darauf der Künstler: ‚Nein, Majestät, das ist eine Waldwiese.’ Der Kaiser: ‚Aber die ist ja blau.’ ‚Ich sehe sie so, Majestät’, antwortete der Künstler. Darauf Franz Joseph im Abgehen: ‚Dann hätten S‘ halt nicht Maler werden sollen.’”

Inzwischen servierte Frau Gröschl auf einer hübschen silbernen Tasse einen Aperitif, um den sie der Meister schon vor dem Eintreffen von Alice gebeten hatte.

„Ein Glas Vermouth, meine Liebe, damit wir nicht vom vielen Reden austrocknen!“

Man hob die Gläser, Angeli setzte wieder sein bezwingendes Lächeln auf. Wie er Alice manchmal ansah, hatte sie das Gefühl, als ob er sie prüfen oder studieren wollte. Nachdem die zierlichen Lobmeyrgläser

abgesetzt waren, stellte Alice eine Frage, die ihr nach dem Vorhergesagten passend schien: „Mich möcht’ interessieren, wie Sie selber mit Gustav Klimt zurechtgekommen sind? Einerseits war er ein Anführer der Abtrünnigen, andererseits entnehme ich Ihren Worten, dass Sie ihn künstlerisch anerkannt, vielleicht sogar geschätzt haben. Verzeihen Sie bitte, dass ich so direkt fragte.“

Angeli setzte eine beinahe genüssliche Miene auf, verschränkte die Arme und sagte: „Da werd’ ich wieder ein wenig ausholen müssen, hoff ’ nur, Sie nicht zu langweilen.

Nikolaus Dumba ist Ihnen natürlich noch ein Begriff ?“ Alice nickte.

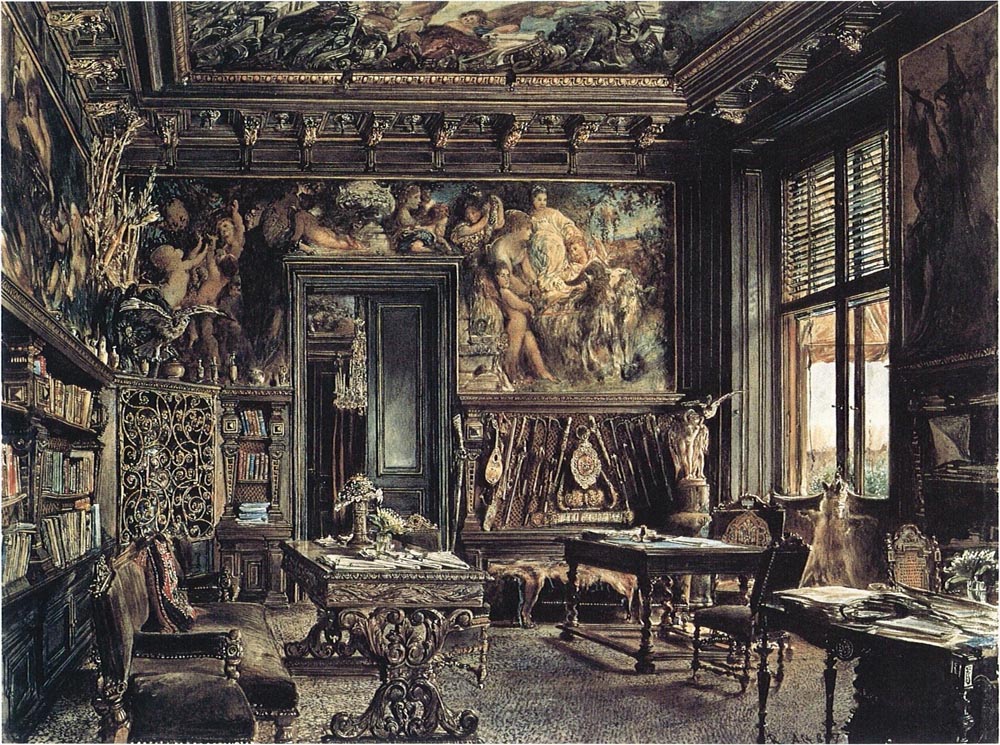

„Dumba war der kunst-sinnigste und groß-zügigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Sein Palais am Parkring Numero 4 war und ist immer noch unvergleichlich. Waren Sie je dort?“

Alice bedauerte. „Schade. Meine eigene Behausung hier“, er machte mit beiden Armen eine ausholende Bewegung, „ich sag’s am besten so: ist auch ein wenig ang’räumt, aber vergleichsweise sehr bescheiden. In seinem Palazzo ließ Dumba jeden Raum als Gesamtkunstwerk stilisieren. Die besten Künstler waren gerade gut genug. Von prunkund prachtvoller Schönheit waren Salon und Arbeitszimmer, in denen sich Hans Makart austoben durfte.

Dumba, das werden Sie vielleicht nicht wissen, war hoch musikalisch. Er spielte zwar kein Instrument, hatte aber eine sehr volle Baritonstimme und pflegte Umgang mit Brahms, Strauß, Wagner und Fuchs. Sein immenser Reichtum erlaubte ihm die spendabelste Unterstützung des Musikvereins wie auch unseres Wiener Männergesang-Vereins. Bekannt war er für eine stark emotionale Beziehung zur Musik Franz Schuberts. 1896/97 ließ er sich vom Architekten Matsch ein Musikzimmer einrichten, das – ob nur zur Abwechslung oder vielleicht aus dem neuen Zeitgeist heraus, wer weiß? – vom Makart-Stil im großen Salon erheblich abwich. Er plante, in diesem Zimmer seine mit der Zeit sehr wertvoll gewordene Sammlung von Schubertiana, also Partituren und diverseste Memorabilia, zu verwahren. Der Raum war gedacht als eine Art Sanctissimum in dem fabelhaft schönen Palais. Und weil Dumba mir vertraute und mich als Maler schätzte, bat er mich, für dieses Musikzimmer ein Porträt von Franz Schubert zu malen.

Nikolaus Dumba (1830–1900)

H. v. Angeli 1898

Bibliothek im Palais Dumba, ehem. Parkring 4,

1010 Wien

Aquarell Rudolf v. Alt 1877

Ich lehnte ab. Warum? Ich hab’ mein Lebtag grundsätzlich nie Verstorbene, immer nur Lebende porträtiert. Das ist aber kein Aberglaube von mir, zumal ich einmal auch eine Ausnahme gemacht habe, als mich Kronprinzessin Stephanie bat, für sie das Haupt des in der Hofburg aufgebahrten Kronprinzen Rudolf in einer Skizze festzuhalten. Freund Dumba hatte Verständnis und fragte mich, wer sonst den Schubert malen solle? Ich empfahl ihm Gustav Klimt.“

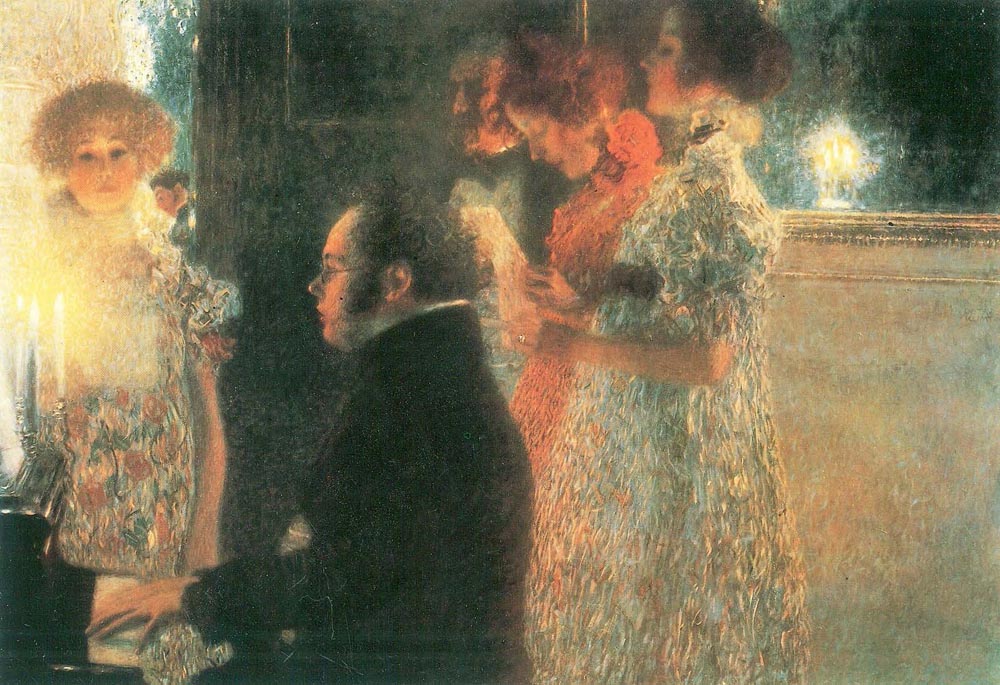

Alice musste ihn mit ihrer Frage nicht unterbrechen, denn Angeli hatte bewusst eine Pause eingelegt: „Wurde daraus das Gemälde ‚Schubert am Klavier?‘“

„Ja, ganz recht. Klimt schuf für diesen Raum sogar zwei Gemälde, sogenannte Supraporten, also Bilder über den Türen. Das eine trägt den Titel „Die Musik“, das andere zeigt Schubert beim Klavierspiel. Bevor Letzteres in Dumbas Musikzimmer sozusagen verschwand, wurde es von Klimt in der ersten Ausstellung der Secessionisten 1898 gezeigt und hat enorm Furore gemacht. Sie werden eine Reproduktion gesehen haben, nehme ich an.“

Gustav Klimt (1862–1918)

Foto 1908

„Ja. Mein Mann hat mir eine solche vor Jahren geschenkt. Das Bild ist wunderschön.“

Er nickte und fuhrt fort: „Klimt hat mir bei der Preisverleihung der Bilder für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900, als wir – das heißt Klimt, Pausinger und ich – die Medaillen abräumten, gesagt, dass er den ‚Schubert am Klavier‘ für das Beste hält, was er je gemalt hat. Damit hatte er bis dahin, finde ich, absolut recht. Das Bild ist wirklich vortrefflich und könnte in der Kunstgeschichte Österreichs zu einer Ikone werden, vorausgesetzt die Erben des Nikolaus Dumba werden es der Öffentlichkeit zugänglich machen. Was man hört, beginnen sie zu versilbern. Es wär’ eine höchst wertvolle Schenkung an eins unserer Museen, oder halt ein Ankauf.“

Die Musik

Gemälde von Gustav Klimt 1898 (verbrannt im 2. Weltkrieg)

Alice kam auf ihre vorangegangene Frage zurück: „Demnach gab es also zwischen Ihnen und Gustav Klimt mehr als nur ein kollegiales Verhältnis.“

Angeli schmunzelte: „Im Grunde, ja! Wir wurden zwar nie dicke Freunde, wussten aber ziemlich gut, was wir voneinander zu halten hatten. Er lief gern im Nachthemd herum und ich halt lieber im Frack. Die Gusto und die Watsch’n“, kleine Pause, „und, nicht zu vergessen, auch die Damen, sind halt alle verschieden!“

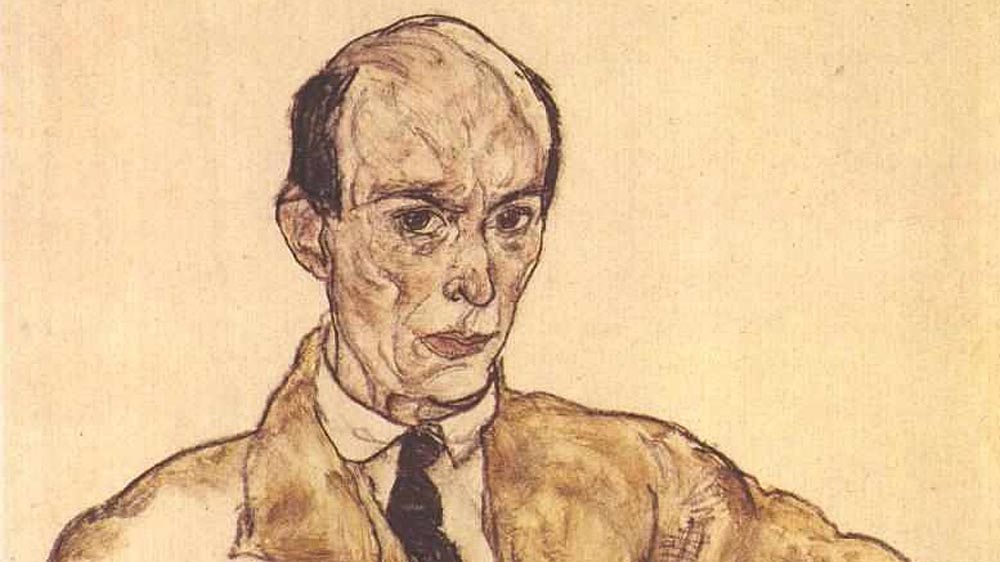

Unvermittelt wurde er ernst: „Eine Tragödie ist’s, dass ein solches Genie wie der Klimt vor drei oder vier Jahren an der verfluchten Spanischen Grippe zugrunde gehen musste. Auch der Egon Schiele, der fulminant zeichnete und interessant porträtiert hat. Dagegen unsereiner? Überlebt sie bis dato alle und steht oder, inzwischen, sitzt noch immer so wie früher vor der Staffelei. Das kann einen schon manchmal desparat machen.“

Darauf sagte Alice: „Ich, für meinen bescheidenen Teil, finde es gerade sehr faszinierend, wie Sie in Ihrem langen Schaffen, wenn ich es so ausdrücken darf, über den wechselnden Richtungen in den künstlerischen Epochen gestanden sind. Ich meine, der Zeitgeist und die Moden haben sie kaum je streifen können.“

Angeli wiegte bedächtig den Kopf: „Na ja. Wenn Sie meine Ausflüge in die Historienmalerei ausblenden, die weit zurückliegen, mag das mit Einschränkungen gelten. Das Porträt der Kaiserin Zita, das ich 1917 gemalt habe, unterscheidet sich natürlich ganz erheblich von, na, sagen wir, dem der Kaiserin Friedrich, vierzig Jahre vorher. Vielleicht gilt, dass ich mir im Wesentlichen treu geblieben bin. Dabei hab’ ich kein Problem, zuzugeben, dass mir nicht jedes Bild gelungen ist. Vielleicht“ – er machte ein verschmitztes Gesicht – „weil manche der p. t. Herrschaften halt auch nicht zu hundert Perzent gelungen waren.“

Gleich darauf wurde er ernst: „Ob ich aber heute mit meiner Malweise noch bestehen kann? Mir macht der Umbruch durch den Großen Krieg, die Niederlage und der Zusammenbruch der alten Ordnungen schon zu schaffen. Das alles hat ja weit hinaus über das, worüber wir gerade gesprochen haben, gravierende Stilbrüche zur Folge. Tektonisch, hat sie kürzlich jemand genannt. Unübersehbar, kann man auch sagen. Was will ich damit sagen oder beklagen? Ich will’s, wenn Sie erlauben, verehrteste Alice, am Beispiel der Musik aufzeigen, weil dort ist’s nämlich buchstäblich unüberhörbar, und außerdem kann ich mich da unbefangener ausdrücken. Ich mein’ die ‚angebliche‘ Musik unserer Zeit, die Zwölftonmusik. Deren Komponisten legen es darauf an, dass in ihren Stücken die harmonischen Dimensionen ihr Eigenleben einbüßen und stattdessen die bedauernswerten Musiker entsetzliche Kakophonien ihren Instrumenten abzuringen haben. Für mich ist das nicht zum Anhören. Vorläufig rennen die Leute noch hin in die Konzertsäle, vielleicht um einen Skandal zu erleben, vielleicht auch nur, weil’s wieder was Neues gibt‚ etwas quasi Secessionistisches, grad so wie damals in der Malerei. Wie auch immer, mit diesen, ich nenn’s pars pro toto ‚Dissonanzen‘ wird so unendlich viel niedergerissen. Ich find’ das unverständlich und es macht völlig ratlos.“

Porträt Egon Schiele 1917

Arnold Schönberg (1874—1951)

Deutsches Volksblatt, Wien, 10.4.1906 XXXIII.

Karl Schreder zur Jahresausstellung im Künstlerhause

Die Zeit der Umkehr ist da! Die brandenden Wogen des sezessionistischen Kunstgetriebes, die seit dem Werden des „Heiligen Frühlings“ anscheinend so machtvoll gegen die Felsen der alten Kunst prallten, als wollten sie ihn in seinen Grundfesten erschüttern und seinen Zusammenbruch herbeiführen, sind zahm geworden. Kein sturmbewegtes Vorwärtsdrängen mehr, kein Toben und Unterwühlen. Zurückgedrängt schäumen die Wellen nur noch schwach und umspülen kraftlos den hochaufragenden, für dauernde Zeiten feststehenden Fels der alten Kunst.

Die Zeit der Umkehr ist da! Immer geringer werden die begeisterten Apostel und Jünger der „Moderne“ in der bildenden Kunst und viele, die noch vor wenigen Jahren die glühendsten Verehrer des sezessionistischen Stiles waren, sie haben sich gedreht wie Wetterfahnen und zeigen heute wieder dahin, wo sie ehemals hingewiesen hatten. Und nach den Wetterfahnen schauen die Leute: „So stehen sie, darnach müssen wir uns halten“, sagen sie sich. Man kehrt zurück zur alten Kunst und schminkt sich eine Miene an, als hätte man nie die Alfanzereien ihrer führenden Geister angestaunt und sie, um nicht den Vorwurf des Unmodernseins auf sich zu laden, mit Unterdrückung des eigenen Empfindens bewundert. Des Dichters Worte verändernd, kann man heute sagen: „Das Alte bleibt, es ändert sich die Zeit!“

Worte genügen zu wenig, Zahlen beweisen! An einem Sonntag allein besuchten viertausend Personen das Künstlerhaus. Braucht es da weiterer Bekräftigung, dass die Rückkehr des Publikums zur angestammten Stätte alter österreichischer und spezifisch wienerischer Kunst erfolgt? Damals, als die „neue Richtung“ mit der Schnelligkeit der Pilze emporwuchs und Vertreter in blühender Selbstüberschätzung vermeinten, alte Kunst zu zermalmen, damals schrieb ein bekannter Jemand, dass es bis dahin noch keine Wiener Kunst gegeben habe. Das war eine unglaubliche Kühnheit und eine Beleidigung unserer großen im Grabe ruhenden Meister. Waldmüller, Danhauser, Amerling, Makart und viele andere haben für diesen Jemand nicht existiert, dagegen sollten wohl nach seiner Ansicht Klimt, Olbrich, Moll e tutti quanti die „Begründer“ der Wiener Kunst werden. Diese „Wiener Kunst“, die man 1900 in Paris „Art juif“ nannte, ist heute im Niedergange begriffen. Der „Fall“ Klimt hat auch den Zerfall der „Wiener Moderne“ herbeigeführt; das kann nicht mehr widerlegt werden. Aus den Brocken des Zerfalls aber kristallisiert sich langsam das einzelne Schöne und Gute heraus, das die revolutionäre Bewegung mit sich gebracht hat. Der Kristallisationsprozess dürfte aber noch eine geraume Weile beanspruchen, die Zeit jedoch wird kommen, wo eine Assimilation der „neuen“ Kunst an die alte stattfindet, und dann wird bei gemeinsamem Wirken von einer Weiterentwicklung der Wiener Kunst die Rede sein können.

Vorderhand ist die alte Wiener Kunst noch alleinherrschend. In der ganzen Zeit der sezessionistischen Sturmund Drangjahre ist sie unverändert geblieben, trotz aller tosenden Stürme ist sie unbeirrt auf ihrem traditionellen Pfade weitergeschritten. Gerade sie hat in der jetzigen Jahresausstellung im Künstlerhaus großen Erfolg errungen und könnte sich ohne fremdländische Werke allein behaupten. In der Sezession und im Hagen-Bunde mussten dagegen slawische Künstlergruppen herangezogen werden, um überhaupt die nicht sehr umfangreichen Ausstellungen etwas üppiger zu gestalten und die verhältnismäßig geringe Beteiligung der „Eigenen“ zu maskieren.

Die alte Wiener Kunst wurzelt in der Porträtmalerei. In ihr haben unsere Meister von den Zeiten der Lampi, Eybl und Amerling an immer Hochbedeutendes geleistet. Auch in der gegenwärtigen Ausstellung finden sich wieder Perlen der Wiener Porträtmalerei, die sich würdig den Schöpfungen der alten Meister anschließen. Heinrich von Angeli , der neue Vorstand der Künstlergenossenschaft, steht auch seinen Kollegen der Bildnismalerei vor. Wer, wie er, ein solches Bild schafft, wie das des Kommerzienrates Neubauer, der verdient es, der Erste seines Faches genannt zu werden. Die beiden Hände auf dem Bildnisse machen es allein schon sehensund bewundernswert. Diese beiden Hände allein sind eine größere Kunstschöpfung als das ganze „gedankenreiche“ moderne Tapetenmuster, genannt Jurisprudenz, von Klimt. An Angeli schließt sich Pochwalski würdig an, doch ist er nicht ganz in seiner gewohnten Höhe erschienen usw.