Ernst Benedikt wählte nicht den Eingang Sternwartestraße, sondern das hübsche, weiß gestrichene Gartentor in der Gregor Mendel-Straße, das er unversperrt wusste. Er stieg die paar Stufen hinauf in den Garten, wo er auf Ferdinand und Alice Schmutzer traf, die – Zeitung lesend – in Korbstühlen unter einem weißen Sonnenschirm saßen.

Mit einem „Servus Ernst“ begrüßte ihn der Hausherr. „Wir haben dein Automobil gar nicht gehört. Du wirst doch nicht zu Fuß gekommen sein?“

„Aber ja, bin per pedes unterwegs. Irma besteht darauf, dass ich mehr Bewegung mach’ und so weit ist es gar nicht von meiner Himmelstraße zu eurer Sternwarte. Und was kann es an einem Sommersamstagnachmittag, ohne Redaktionssitzung, Schöneres geben, als bei diesem Prachtwetter durchs Cottage zu spazieren und bei euch zu landen!“

Er wandte sich an Alice: „Küss die Hand, meine Liebe. Du bist das blühende Leben in diesem ausnehmend hübschen Kostüm.“

„Schmeichler!“, gab sie ihm lachend zur Antwort.

Ferdinand Schmutzer lud ein, Platz zu nehmen, worauf Ernst sich aber nicht in einen der Korbsessel fallen ließ, sondern einen seltsam geformten Rattan-Lehnstuhl wählte. Mit einem „Darf ich?“ stieg er in dieses Möbel gewissermaßen ein, lehnte sich weit zurück, streckte die Beine aus und klopfte die Armstützen ab.

„Erstaunlich! Sehr bequem. Sieht man dem Möbel gar nicht an. Wo hast du’s gefunden?“

Ferdinand zwinkerte seiner Frau zu und antwortete dem Freund: „Alice wird dich aufklären, denn das Stück geht so wie alles Moderne in unserm Haus auf ihr Konto.“

Gartentor Villa Schmutzer

Gregor-Mendel-Straße

Eigentlich wäre dieser Stuhl ein Prototyp, erklärte Alice, und sei von einem jungen Mann entwickelt worden, der für Walter Gropius arbeitet; er heißt Erich Dieckmann, aber sicher werde der Name ihm, Benedikt, nichts, jedenfalls noch nichts sagen.

„Na ja, Gropius, Bauhaus, Weimar, so viel kannst Du mir zutrauen. Sehr interessant! Aber sag, wie bist du an dieses adrette Ungetüm herangekommen?“

Alice Schmutzer, während sie dem Gast ein Glas Erdbeerbowle reichte, antwortete:

„Man hat manchmal Glück. Carl Auböck hat es im Frühjahr bei einem Besuch in Weimar gesehen, war begeistert und konnte es tatsächlich erwerben. Er hat das Gerät nach Wien kommen lassen, verlor allerdings bald seine Freude dran oder fand vielleicht keinen rechten Platz dafür. Hat’s mir jedenfalls verkauft. War eine echte Mezzie.“

„Ich gratuliere! Aber, liebste Alice, generell schwärmst du doch gar nicht so besonders für das Moderne, kommt mir jedenfalls vor. Unter den Feuilletons, die wir von dir drucken, waren bisher jedenfalls noch keine Elogen auf die sogenannte Neue Sachlichkeit. Und in deinem Göttlichen“, meinte er mit einem Blick auf Ferdinand, „sehe ich auch nicht unbedingt einen Avantgardisten.“

Der Angesprochene hob die Augenbrauen und sagte: „Sei so gut, lass mich da bitte aus dem Spiel. Ich war und bin immer derselbe. For better or worse, wie die Franzosen sagen.“

Gartenliege E. Dieckmann

Bauhaus 1924

Doch der Chefredakteur der ‚Neuen Freien Presse‘ blieb an dem Thema hängen: „Ich meine ja nur, dass das Ambiente, in dem ihr lebt und euren elegant-interessanten Salon führt, eigentlich unmodern ist – was ich ja absolut nicht negativ meine. Genauso euer schönes Haus, das ja immer noch wie neu ist. Ich stell’ mir vor, Ferdinand, du hast den Robert Oerley wahrscheinlich zwingen müssen, in einem, kann man so sagen?, neobarocken Stil zu bauen. Nicht, dass es mir nicht gefällt, ganz im Gegenteil, aber zu der Zeit, als ihr gebaut habt, wann war das …“

Alice: „1910.“

„ … hat der Oerley schon längst ganz anders, sehr viel moderner gebaut. Wenn ich zum Vergleich die Villa Kaiser unten in der Weimarer Straße nehme.“

Ferdinand Schmutzer wechselte vom Korbsessel auf einen Gartenstuhl, den er herumdrehte, um beide Arme auf die Lehne aufstützen zu können: „Schau, Ernst, mich hat mein Vater, wahrscheinlich so ähnlich wie dich der deine, ziemlich an die Kandare genommen. Neugier war zwar immer angesagt, aber nur fürs Technische, für die Produktion. Das Zuhause musste unverändert bleiben, soweit es nicht durch seine Sammelleidenschaft für klassisch Schönes erweitert wurde. Und weil es sein Vater mit ihm genauso gehalten hatte, ist daraus so etwas wie eine Schablone, wie ein Statut geworden, aus dem auszubrechen ich weder kann noch will. Bin ich deswegen hinter der Zeit geblieben? Ich glaub’s eigentlich nicht. Im übrigen verträgt sich diese ausgefallene Rattan-Liege gar nicht so schlecht mit der übrigen Gartenmöblage.“

Palais Stoclet 1905-1911

Josef Hofmann

Bevor Ernst etwas sagen konnte, fragte ihn Alice: „Bei euch zu Hause ist es ja ganz ähnlich. Du und Irma, ihr habt eine fabelhafte Hoffmann-Sammlung und daneben allerhand vom sogenannten Unzeitgemäßen herumstehen. Hab’ ich nicht recht?“

„Stimmt!“, gab Ernst zu. „Man will sich halt von manchem Alten nur ungern trennen, überhaupt wenn’s familiäre Artefakte sind. Darum würde es mir auch nicht einfallen, unser längst altmodisches Domizil auf der Himmelstraße gegen eine Hoffmann-Villa auszuwechseln, so sehr mich seine Häuser auch begeistern. Nein, in der Himmelstraße Nr. 55 bleiben wir, da sollen sie mich eines Tages hinaustragen.“

Darauf Alice: „Josef Hoffmanns Duktus und Design, du weißt, haben mir immer schon sehr gefallen, ganz besonders seine Bauten. Ich würd’ was dafür geben, das Palais Stoclet in Brüssel, das man längst von Fotografien kennt, einmal aus und inwendig zu begehen. Findest du nicht, vieles von Hoffmann, seine Arbeiten in Glas und Metall, besonders seine eleganten Schmuck-Entwürfe, haben was Wienerisches? Er hat sich nichts aus dem Geschluchze unseres secessionistischen Jugendstils gemacht, der ja im Grunde nicht viel mehr war als ein französisch-belgischer Abklatsch.“

Villa Schmutzer

Sternwartestraße 22, 1190 Wien

„Ich bin fast ganz deiner Meinung, liebe Alice“, meinte darauf ihr Gast, „und du hast Hoffmanns Rolle vor zwei Wochen in deinem Feuilleton, „Rückschau auf 25 Jahre Secession“, prima herausgearbeitet. Dabei hat mir am besten gefallen, wie du auf den raschen Zerfall der ersten Secession, sechs Jahre nach ihrer Gründung, hingewiesen hast, als sich die wichtigsten ‚Gründerväter‘ verabschiedeten und in der Folge das großartige, wenn auch reichlich hochtrabende Konzept in den darauffolgenden Neugründungen, bis hin zum Hagenbund und etlichen kleineren Vereinen, regelrecht zerfledderte. Übrigens höre ich, dass sich auch der „Verein zur Förderung der modernen Kunst in Wien“, den dein Kollege beim „Tagblatt“, der Ernst Buschbeck, voriges Jahr gegründet hat, halb in Auflösung befinden soll. Ich halte ja einiges von Buschbeck, meine aber, dass sein Engagement für die Moderne immer wieder zum Überschwänglichen tendiert.“

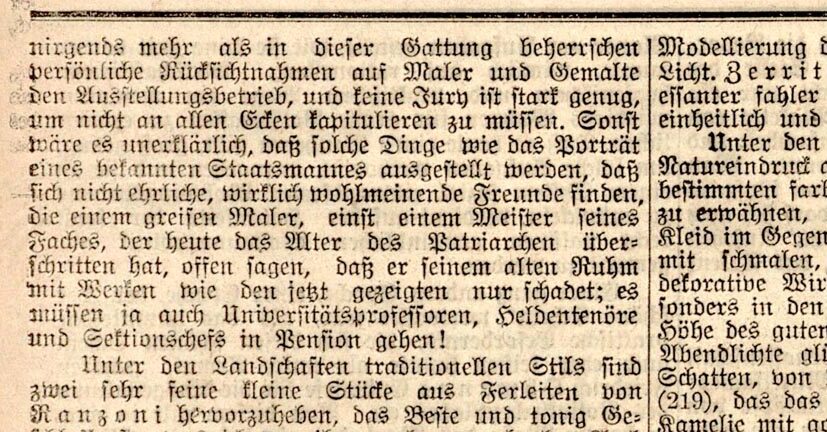

Ferdinand fiel ihm beinahe ins Wort: „Aha! Dann hast du vielleicht auch seine gestrige Kritik an der Halbjahresausstellung im Künstlerhaus gelesen?“

Ernst schüttelte den Kopf.

„Was er sich in diesem Artikel geleistet hat, das finden Alice und ich empörend. Der Herr Dr. Buschbeck, so gescheit er auch sein mag, bei

mir ist er jetzt unten durch. Pass auf, ich hol’ den Artikel und werd’ dir vorlesen, was er sich herausgenommen hat!“ Eilig erhob er sich und ging über die Treppe hinauf ins Haus.

Ein wenig überrascht schaute ihm Benedikt nach: „Na so was, da geht’s ja wohl um eine schwere Sünd’, so wie sich der Ferdinand erregt.“

An Alicens Miene hatte er bemerkt, dass sie den Verdruss ihres Mannes teilte. Er wollte sie nicht vorweg über das fragen, was er ohnedies gleich hören würde, hätte aber gerne gewusst, wie sie über Dr. Buschbeck denkt.

„Liest du seine Beiträge, Alice?“

„Einen jeden, denn wir haben ja auch das Tagblatt abonniert. Wenn du wissen willst, ob ich ihn respektiere? Uneingeschränkt schätze ich sein wirklich riesiges kunsthistorisches Wissen. Was ich nicht mag, das ist sein Zynismus, mit dem er gern seine Kritiken spickt und manchmal vernichtende Urteile spricht. Die gestrige Auslassung ist von dieser Art. Na, du wirst es ja gleich hören.“

Darauf Ernst: „Du sollst wissen, ich wollte ihn vor ein paar Jahren zu uns holen, ihm in der Redaktion das Ressort Kunst geben, was ihn interessiert hätte. Wir haben längere, für mich zu seiner Person recht aufschlussreiche Gespräche geführt, die mich schließlich von einem Engagement abrücken ließen. Warum? Ich kam zur ziemlich gleichen Einschätzung wie du, und fand, dass er nicht recht zu unserer Blattlinie passt. Dabei geb’ ich aber zu, dass für eine Zeitung gerade dieser Typ von Redakteur interessant sein kann: Er regt die Leser pro oder contra auf, was das Blatt spannend macht und, bei entsprechender Dosierung, der Auflagenhöhe guttut.“

Ferdinand kam in den Garten zurück und schwenkte die gestrige Ausgabe des Tagblatts.

„Pass auf, Ernst, was er nach einer im Großen und Ganzen abschätzigen Kritik über die besagte Ausstellung im Künstlerhaus in den vorletzten Absatz hineingepackt hat. Ich les’ dir vor:

Ernst Benedikt ließ sich ein paar Augenblicke Zeit, um dann zu sagen:

„Bei mir, in der ‚Presse‘, wär’ diese Gemeinheit sicher nicht in den Satz gegangen Man kann zwar, wie Buschbeck, der Meinung sein, dass der französische Impressionismus, den er für die größte malerische Errungenschaft des 19. Jahrhunderts hält, unbemerkt an Wien wegen der hier vorherrschenden Intoleranz gegenüber allem Neuen vorübergegangen war. Ihr werdet zugeben müssen, dass an dieser Auffassung nicht alles falsch ist. Und man kann, wie er wiederholt geschrieben hat, den damals in Wien – und übrigens nicht minder in Paris und anderswo – blühenden Historismus und Ringstraßenstil als eine Epoche der Stagnation, wenn nicht sogar der Dekadenz verurteilen. Auch daran ist einiges wahr. Aber in einer seiner Philippika, an die ich mich erinnere, in der er Hans Makart als einen Maler grauenvoller Schinken heruntermachte und jetzt, mit diesem Artikel, Heinrich von Angeli ins Abseits stellt, das ist präpotent. Ich teile eure Abscheu!“

Schmutzer faltete die Zeitung zusammen, strich sich den Schnurrbart und sagte: „Dagegen anzuschreiben wird keinen Sinn haben. Nur, wie können oder sollen wir Angeli Ärger und Empörung vermitteln, wenn Alice ihn nächste Woche wieder besucht. Hast du dir schon überlegt, ob du eine Bemerkung machen wirst?“

Darauf Alice: „Ich weiß nicht recht …“

Worauf Benedikt meinte: „Nein, pass auf, ich würde gar nichts sagen. Vielleicht kommt er darauf zu sprechen, aber von dir aus, nein. Wie lange seid ihr eigentlich schon mit ihm befreundet?“

Alice blickte Ferdinand an: „Ferry, du kennst ihn viel länger als ich.“

„Seit immer schon. Mein Vater war mit ihm befreundet, und ich kann mich erinnern, dass er uns, meinen Vater und mich kleinen Junior, mehrmals in sein Atelier in der Akademie am Schillerplatz eingeladen hat. Der Vater hat damals begonnen, für ihn Lithografien seiner Bilder anzufertigen, was ich noch viele Jahre lang von diversen Porträts fortsetzen durfte. Angeli hat mich immer wieder auch seinen vielen Kollegen im Künstlerhaus empfohlen, was mir sehr viel geholfen hat.“

Ferdinand Schmutzer

Selbstbildnis

Alice Schmutzer

Foto Ferdinand Schmutzer

Ernst sah Alice an: „Und woher rührt deine Sympathie für ihn?“

Sie lächelte: „Von meiner ersten Begegnung mit ihm. Wir erhielten, knapp vor dem Krieg, eine Einladung zu einem Abend in seinem Palais. Da waren eine Menge Leute, von denen du“, sie wies auf Ferdinand, „die meisten kanntest, während ich, wie man so sagt, daneben stand. Angeli, der das bemerkte, begann sich elegant und charmant, wie er eben ist, um mich zu bemühen. Den ganzen Abend lang. Ich war wie verzaubert und übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich mich an diese Soirée bis heute mit einer solchen Deutlichkeit erinnere, als wären wir erst kürzlich dort gewesen. Herr von Angeli ist ein über die Maßen liebenswürdiger Mensch, einer, den ich gern einen väterlichen Freund nennen möchte. Ich sehe ihn nur leider viel zu selten. Ferdinand, du hast ihn in den letzte Jahren viel öfter gesehen als ich.“ Ernst Benedikt paffte seine Shagpfeife und fragte Alice: „Bist du mit seiner Vita sehr vertraut?“

„Nicht weiß Gott wie. Warum fragst du?“

„Und kennst du seine Bilder?“

„Ja, einige Porträts, die ich in der Johann-Strauß-Gasse, allerdings nur flüchtig, sehen konnte. Ansonsten natürlich Reproduktionen von Berühmtheiten, vom Kaiser Franz Joseph, dem deutschen Kaiser, Queen Victoria, et cetera. Oder das Porträt von Franz Grillparzer, das kennt ja beinahe jedes Kind!“

Franz Grillparzer (1791-1872)

H. v. Angeli 1864

„Weißt du, ob es eine Auflistung seiner Arbeiten gibt? So etwas wie ein Werkverzeichnis? Wahrscheinlich nicht.“

„Keine Ahnung. Aber ich kann ihn fragen, denn am Dienstag, nächste Woche, besuche ich ihn. Ich bring ihm den Andruck der Lithografie, die Ferdinand seinerzeit von Rudolf von Alt gemacht hat und die er ihm jetzt schenken will. Ich hätt’ sie ihm schon diese Woche bringen wollen, er war aber leider unpässlich. Wieso willst du das wissen?“ Ernst setzte sich auf und sagte mit ernsthafter Miene: „Weil mir eine Idee durch den Kopf geht. Alice, du bist eine erprobte Schriftstellerin, wenn du auch deine Prosa vorläufig einer breiteren Öffentlichkeit vorenthältst. Du hast einen sehr guten Ruf als kunstverständige Feuilletonistin. Ich stell’ mir vor, da müsste dich doch das Schaffen und die Persönlichkeit von Heinrich von Angeli interessieren. Setz dich hin und schreib über ihn. Nicht bloß ein Feuilleton, nein, ein Buch! Dafür hast du mit Sicherheit das Zeug. Wie alt ist er jetzt?“

„Vierundachtzig“, kam es prompt von Alice.

„Na, dann!“ Er wandte sich an Ferdinand: „Was meinst du, so eine Arbeit sollte sich doch lohnen, denke ich.“

Bevor der noch etwas zu sagen wusste, fuhr Alice dazwischen:

„Moment! Zuerst müsst ihr zwei klugen Männer euch schon auch meine Meinung zu so einem Vorschlag anhören, oder? Ernst, du wirst es nicht glauben, aber Ferdinand kann es bestätigen, ich habe ähnliche Überlegungen schon einmal angestellt und Heinrich Angeli sogar schon darauf, wie soll ich sagen, angetippt, ohne irgendwie konkret geworden zu sein. Dabei steht mir nicht die Erstellung eines Werksverzeichnisses vor Augen, genausowenig eine streng chronologische Biografie. Beides könnten Ergänzungen oder so etwas wie Beilagen sein. Nein, was ich reizvoll fände, wäre die Wiedergabe von Gesprächen mit Angeli, seine ganz persönlichen Lebenserfahrungen, seine Meinung über die Großen und Bedeutenden, die er porträtiert hat, und, am wichtigsten und interessantesten, was dieser kluge und welterfahrene Mann jetzt, im hohen Alter, von den Umbrüchen in der Kunst, vorrangig in der Malerei, hält und wie er zur modernen Malerei steht.“

„Fabelhaft!“, rief Ernst Benedikt aus. „Das kann eine ziemlich spannende Lektüre werden, allerdings musst du ihn aus seiner Reserve herausholen. Wenn eine derartige Publikation ein Erfolg werden soll, dann braucht es genau diese kritischen Anmerkungen und Ansichten, nicht verschwommen, sondern deutlich, wenn du verstehst, was ich meine.“

Auf das hin meinte Ferdinand den Freund einbremsen zu müssen:

„Gemach, gemach! Ernst, du denkst natürlich gleich an die Vermarktung und magst von deinem Standpunkt aus recht haben. Aber erstens stellt sich die Frage: Ist eine Monografie – wenn wir das, was uns da gerade vorschwebt, so nennen wollen – von einem lebenden Künstler, dessen beste Zeit einigermaßen weit zurückliegt, für das heutige Publikum schon oder noch interessant? Zweitens, wird der Künstler überhaupt bereit sein, sich dafür herzugeben? Ich nehme unter uns Dreien für mich in Anspruch, Heinrich Angeli wahrscheinlich am besten zu kennen, und halte es für gut möglich, dass er abwinkt. Kann nämlich sein, dass er eine weitere, unvermeidliche Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist nicht mehr haben will. Angeli wird seinen Rang als einer der führenden Porträtisten seiner Zeit nicht in Frage gestellt sehen wollen und auch nicht seine Stellung im Künstlerhaus, wo er einer der ersten Protagonisten der Malerei des heute so genannten Ringstraßenstils war, den man jetzt vielerorts belächelt, wenn nicht sogar verächtlich macht. Aber ich trau’ dir, meine liebe Alice, zu, eine ihm gemäße und zugleich über ihn hinausweisende Biografie zu schreiben. Du musst dabei seinem – ich drücke mich durchaus nicht pathetisch aus – edlen Charakter gerecht werden und darfst dich dabei nicht in der Glorifizierung seiner besten Zeit verlieren. Er hat dich gern, das weiß ich. Und wenn er tatsächlich bereit sein sollte, sich dir zu öffnen und du es ernsthaft auf dich nimmst, dann hast Du eine sehr lohnende, dabei aber alles andere als einfache Aufgabe vor dir.“

Bequem in die Rattan-Liege hingestreckt, war Ernst Benedikt sichtlich zufrieden, weil er vermeinte, wieder einmal etwas erfolgreich in Gang gesetzt zu haben. Er schwenkte seine Pfeife, um dann zu sagen:

„Pass auf, Alice, ich stell mir zum Beispiel höchst interessant vor, wie du mit Heinrich Angeli entweder bei ihm im Palais, oder womöglich sogar im Oberen Belvedere, das seinerzeit von der Österreichischen Galerie erworbene Porträt von Claude Monet diskutierst. Ihr kennt doch das Bild?“

Alice nickte: „Ja, du meinst den ‚Koch‘. Wir haben es im Kunsthandel bewundert, noch bevor es die Österreichische Galerie, übrigens um eine Unsumme, gekauft hat.“

„Und was sagt ihr dazu?“ Ferdinand meinte: „Mich fasziniert das Porträt. Alles, was ein Professor an der Akademie verlangen kann, findest du darin: Ausdrucksstärke, Lebendigkeit und eine superbe Farbgebung. Monet hat den Mann dermaßen lebensvoll charakterisiert, dass eine persönlich Beziehung unbedingt anzunehmen ist. Und wenn du so willst, wird nun auch der Betrachter des Bildes mit diesem Koch bekannt.“

Der Koch (Le Père Paul)

Claude Monet, 1882

Österreichische Galerie im Belvedere

Darauf Benedikt, mit Blick auf Alice: „Ich kenn’ das Porträt nur von einer Reproduktion und schließ’ mich Ferdinands Meinung voll und ganz an. Was aber, meine Liebe, was wird Heinrich Angeli sagen, wie wird er urteilen?“

Alice: „Ich werd’ mich überraschen lassen, erwarte aber ganz sicher nicht eine Ablehnung. Es wäre ein Irrtum, Angeli als nicht offen für andere, weit von ihm entfernte Malstile zu halten. Ich weiß, dass er beispielsweise Lovis Corinth besonders schätzt, der, weiß Gott, am Stil der Historienmaler nicht einmal angestreift hat.“

Weil Benedikt seine Pfeife auszuklopfen begann, fragte ihn Alice: „Du wirst ja hoffentlich nicht schon wieder gehen?“

„Nein, nein, aber sehr lang werd’ ich nicht mehr bleiben.“

Alice darauf: „Bleib jedenfalls bis der Felix kommt, der regelmäßig am Samstagnachmittag zu uns heraufschaut, heute leider ohne seine liebe Otti, die schon in Aussee ist. Aber bitte, wir sagen ihm nichts von dem, was wir über Heinrich Angeli gesprochen haben, denn das, bitte, bleibt bis auf weiteres ein ungelegtes Ei. D’accord?“

Ernst sagte in feierlichem Ton: „Versprochen!“, und setzte fort:

„Übrigens, der Felix Salten, der macht sich! Der schreibt jetzt, wie man in den USA sagt, einen ‚Bestseller‘ nach dem anderen. Kinderbücher und Tiergeschichten – ganz was anderes als die seinerzeitige ‚Josefine M.‘ Sein vorjähriges Buch ‚Bambi‘ hält er selber für das bisher beste. Nur mit seinem Verleger, dem Ullstein, ist er unzufrieden. Soviel ich von ihm weiß, möcht’ er zum Zsolnay wechseln. Aber das interessiert euch wohl weniger, das ist nicht euer Business. Nur, apropos Verleger, wer käme denn eurer geschätzten Meinung nach für eine Heinrich-vonAngeli-Monografie, so wie wir sie da eben halb aus der Taufe gezogen haben, in Frage?“

Alice, ohne lang zu überlegen: „Schroll! Und Satz und Druck beim Reisser.“

Ferdinand warf ein: „So wie ich den Victor Reisser kenne, der jetzt gerade den Betrieb sanieren muss, macht der so etwas nur gegen Vorauskassa – was man verstehen muss.“

Darauf Ferdinand, dezidiert: „Ein à conto? Nein! Das muss schon der Verlag, eben der Schroll, leisten. Hab’ ich recht?“

„Ja selbstverständlich, nur den musst du erst von dem Buchprojekt überzeugen!“, antwortete Ernst Benedikt und setzte fort: „Am besten, liebe Alice, du schreibst fürs Erste ein, zwei Kapitel und zeigst sie den Schroll-Leuten. Erst wenn du von dort die Zusage hast, geh vollends an die Arbeit.“

„Schön. Wenn ich aber nächste Woche Angeli besuche, was werd’ ich ihm sagen?“

„Sag ihm vorerst nichts von einem Buch, das möcht’ ihn vielleicht verschrecken. Sprich eher von einer Sonderbeilage bei mir in der ‚Presse‘, die du texten wirst und Ferdinand reich bebildern wird. Das könnt’ ihm gut gefallen, und sukzessiv wird dann ein Buch daraus. Musst du halt auch ihm mit Charme beikommen. Hast ja genug davon.“

Sehr mit sich zufrieden, weil er mit seinem Wissen und seinen Ratschlägen einmal mehr der war, der er immerfort sein wollte, stopfte Ernst Benedikt eine neue Pfeife und beschloss, den freien Nachmittag in vollen Zügen zu genießen.