„Nuit blanche!“, seufzte Angeli mit trockenen Lippen, machte Licht und tappte am Nachttisch nach dem Wecker. Erst halb zwei Uhr. Er knipste die Lampe wieder aus, kam sich wie verloren in dem breiten Bett vor und starrte mit offenen Augen in die Rabenschwärze hinein. Nicht einmal die zwei Stangen am Bettende konnte er ausnehmen. Wozu sie überhaupt noch aufgepflanzt waren, wenn es doch längst keinen Baldachin mehr gab? Keinen Himmel.

Gab’s je einen Himmel, an den man glauben konnte oder musste? Oh ja, in Ödenburg, als er ein Kind war, da gab’s darunter auch noch Hölle und Fegefeuer. Wie war Mama immer bedacht, dass die Kinder mit ihr am Sonntag in die Kirche gingen! Ihn hätte sie sich gern als Ministrant gewünscht, wogegen er sich aber sträubte. Dem Papa war das nicht wichtig, er schaute in der Kirche nur an den Festund Feiertagen vorbei. Aus ihm selbst wurde stattdessen mit acht Jahren ein Ödenburger Sängerknabe, was die Mutter ein wenig versöhnte. Aber nicht ihretwegen, sondern wegen des alten Lehrers Weishappl wurde er zum Sänger. Der hatte ihn musikalisch entdeckt, ließ ihn vorsingen, lobte seine Stimme und gab ihm nach der Schule ein paar Mal eine Extrastunde Singunterricht. Und er schärfte ihm ein, sich immer weiter zu verbessern, es werde sich lohnen. Bei Schulfesten und an Kaisers Geburtstag durfte er regelmäßig solo singen, woran er sich dankbar erinnerte.

Wie er da so hellwach im schwärzesten Dunkel lag und an seine Bubenzeit dachte, stand der betagte, mächtige Lehrer in erstaunlicher Deutlichkeit vor ihm. Weishappl trug immer den gleichen, grauen, abgewetzten Anzug, auch im Sommer nie anders als mit Jackett, stramm über dem Bauch zugeknöpft. Und aus dem Revers schaute der blanke Griff der Stimmgabel heraus. Dem plump wirkenden Mann, dessen unverhältnismäßig kleine Füße in abgetretenen Schuhen steckten, war die Lebendigkeit nicht anzusehen, mit der er einen Chor zu leiten wusste. Sobald er den Einsatz gab, vermochte er seinen wuchtigen Körper dermaßen in Schwingung zu bringen, dass sein Dirigat auch noch die verschlafensten Chorsänger weckte. Unvergesslich als Weishappl einmal zu ihm sagte: „Wer Angeli heißt, der muss wie ein Engel singen! Entweder wirst ein Cherubim oder ein Seraphim, du kannst es dir aussuchen!“ Beim Dirigieren hatte er nie Noten vor sich. Seine kleinen Augen waren immer halb auf die Kinder, halb auf den Plafond des Klassenzimmers gerichtet.

Weishappl war kein Einheimischer in Ödenburg. Er hatte, soviel wusste Angeli, nie geheiratet und war vermutlich sein ganzes Leben lang im Lehrberuf gestanden. Im Jahr 1855, als Angeli ihn zuletzt erlebte, war er schon ein guter Sechziger, der vermutlich um 1870 verstorben war. Wenn das ungefähr hinkam, war er seit einem halben Jahrhundert tot. Und längst ein Skelett. Seltsamerweise konnte er sich, gar nicht makaber, dessen massigen Totenschädel gut vorstellen. Die Kinnlade mit den paar Zähnen, die ihm zum Schluss noch blieben, zwischen den eingedrückten Rippen oder auf dem Rückgrat. Aber wahrscheinlich war sein Grab mangels Entrichtung der Gebühren längst aufgelassen und waren die Knochen irgendwohin verräumt worden. Wie sehr sich der wirklich gute Mann um Kinder, Chöre und Musikanten auch bemüht hatte, einen Kranz haben ihm die Ödenburger nicht geflochten, vermutlich gab’s dort keinerlei Erinnerung an ihn.

Nachdenklich sinnierte Angeli jetzt in dieser Stunde über den Musikpädagogen und seine Wirkung auf ihn. Sie war beachtlich. Denn im Ödenburger Gemischten Chor wird ja bald einmal einer aufgenommen, im Wiener Männergesang Verein schon nicht mehr ein jeder, aber wer hat schon vor dem russischen Zaren, dem deutschen Kaiser und der englischen Königin Sololiederabende gegeben, Schuberts ‚Forelle’ auf der Krim schwimmen lassen, Wienerlieder im Schloss in Potsdam geträllert und Brahms den Windsors nähergebracht! In seiner Erinnerung ließ er Soireen und vielerlei andere gesangliche Auftritte ablaufen, bis seine Gedanken zurückkehrten zu seinem Ödenburger Volksschullehrer.

„Dort, Herr Lehrer, wo Sie schon lange sind“, seufzte er halblaut, „da werd’ ich wahrscheinlich auch bald sein“. Ganz unvermutet überkam ihn eine Rührung bei diesem Gedanken. Und plötzlich wünschte er sich nichts mehr als ein Wiedersehen mit ihm, wollte ihm danken und ihn stolz machen, was unter seiner Anleitung aus dem Ödenburger Sängerknaben geworden war.

„Was für eine Freud’ mir das Singen, das Sie mir eingepflanzt haben, immer gemacht hat“, murmelte er. und fügte in Gedanken hinzu:„von mir aus können Sie mir auch zu meiner Malerei gratulieren, sofern Sie davon vielleicht gehört haben.

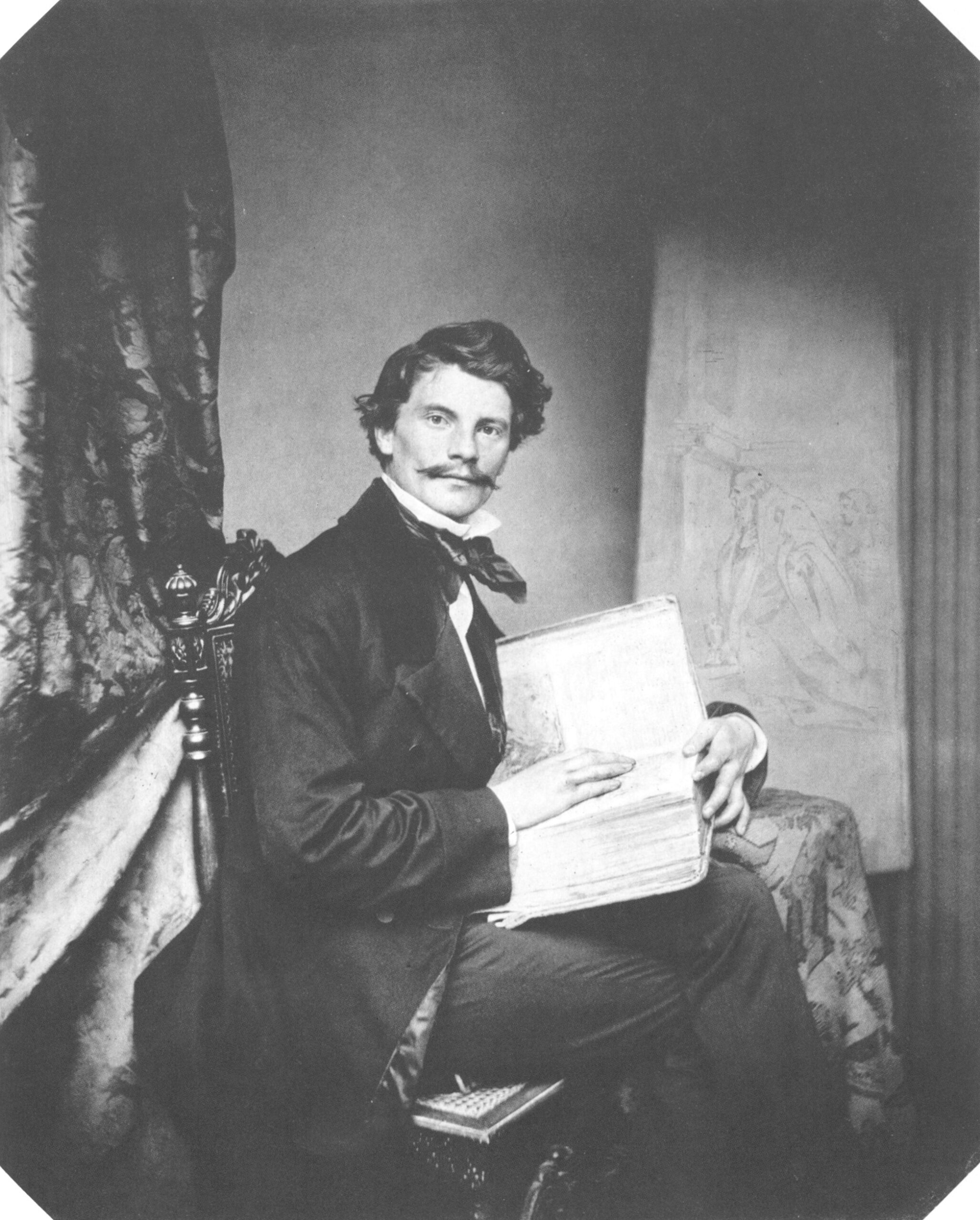

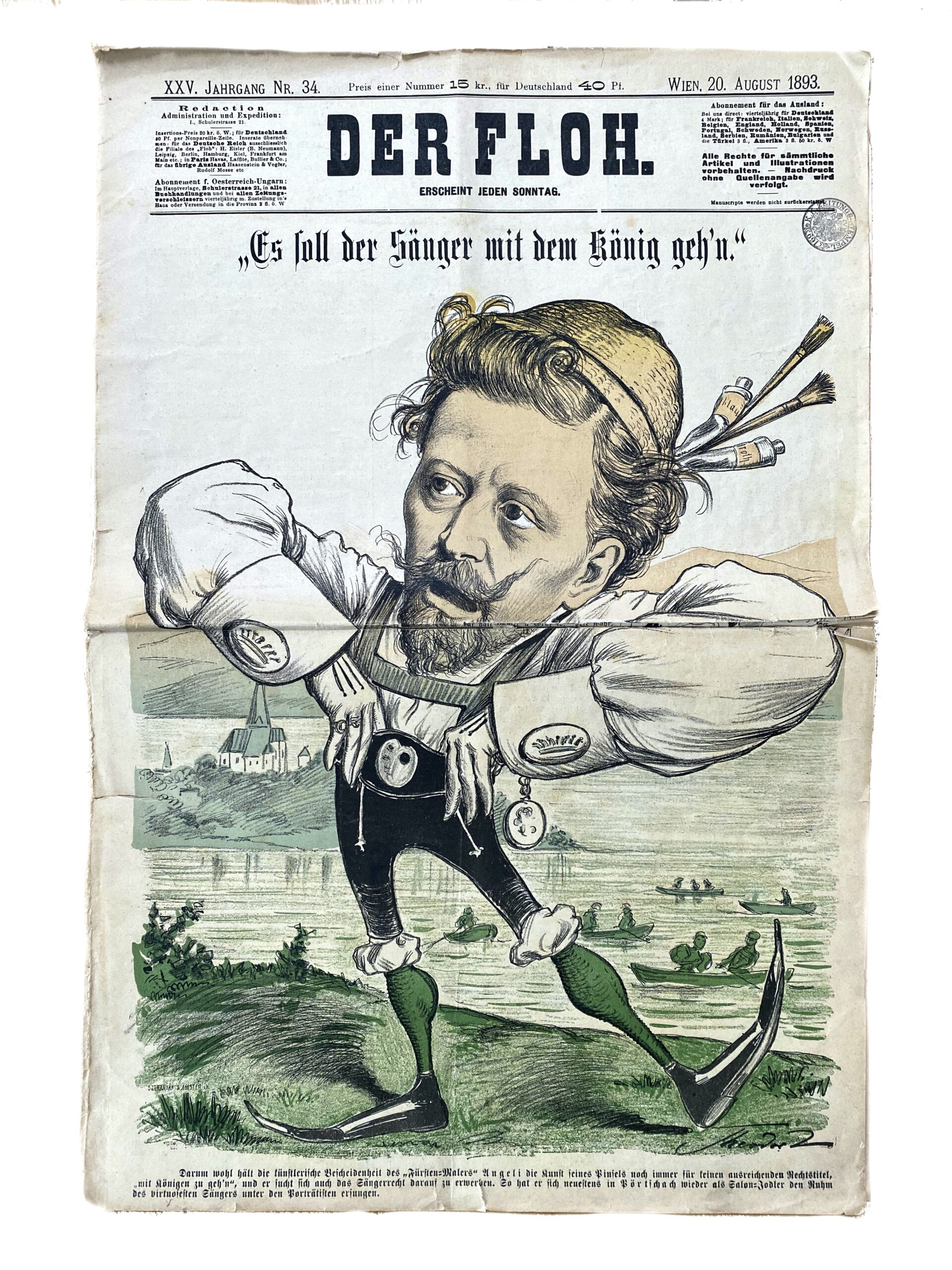

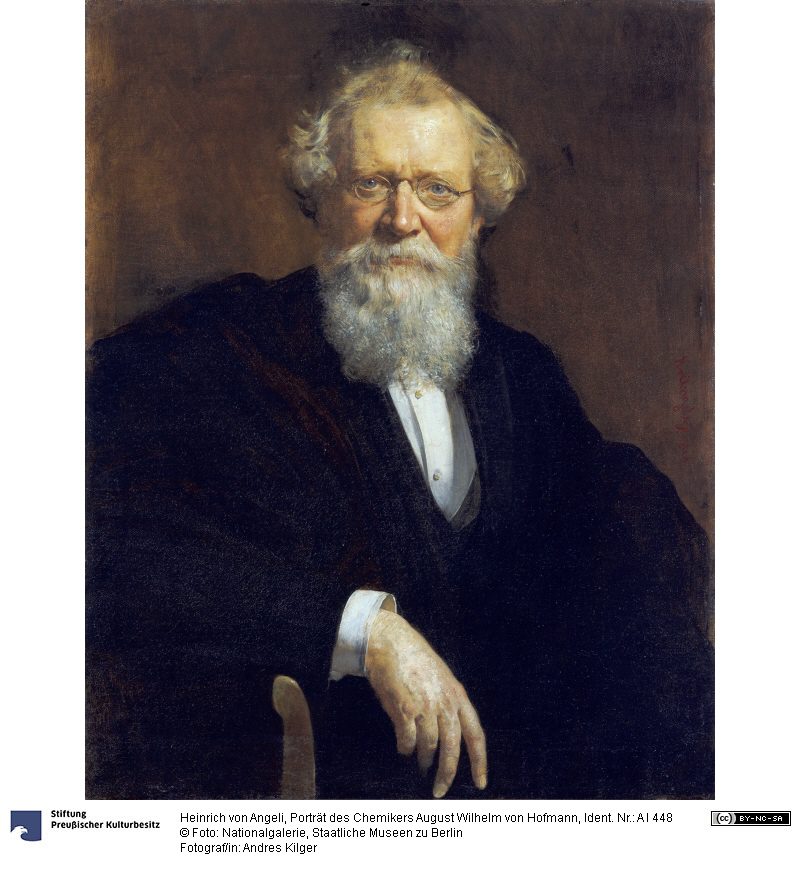

Titelbild der Zeitschrift DER FLOH Wien, 20. August 1893

„Es soll der Sänger mit dem König geh’n.“ Heinrich v. Angeli

Der Text unter dem Bild:

Darum wohl hält die künstlerische Bescheidenheit des „FürstenMalers“ A n g e l i die Kunst seines Pinsels noch immer für keinen ausreichenden Rechtstitel,„mit Königen zu geh’n“, und er sucht sich auch das Sängerrecht darauf zu erwerben. So hat er sich neuestens in Pörtschach wieder als Salon-Jodler den Ruhm des virtuosesten Sängers unter den Porträtierern ersungen.

Aber glauben Sie mir, beinah wichtiger war mir mein Singen, weil mit dem Singen, bild’ ich mir ein, hab’ ich manchmal wirklich verzaubern können. Es war mir das Liebste!“

Wie er sich diesen Erinnerungen hingab und wie der Weishappl so vor ihm stand, tauchten aber Zweifel auf, ob der alte Lehrer bei einem Wiedersehen womöglich gar nicht stolz, sondern verbittert wäre. Musste der sich nicht fragen, warum aus ihm selber so wenig geworden war? Was war er mehr als ein miserabel besoldeter und dazu noch unbedankter Volksschullehrer und Chorleiter? Stimmt, auch Organist in der Geißkirche in Ödenburg war er, dafür aber besonders unbedankt und ohne Lohn.

Angeli wusste es nicht mit Bestimmtheit, aber er war fast überzeugt, dass der Weishappl über das absolute Gehör verfügte. Und womöglich das Zeug gehabt hätte, ein Maestro wie der Hofoperndirektor Mahler zu werden. Warum ist er nicht aus dem verschlafenen Ödenburg hinausgekommen? Er hätte wahrscheinlich ein anderes Elternhaus gebraucht, einen aufmerksamen Lehrer oder eine tüchtige Frau, eine Familie – so oder so, schwer zu sagen. Auf jeden Fall andere Umstände. Er selber, Angeli, hätte ja auch statt Künstler ein Hotelier, so wie der Vater, oder ein Kerzenzieher und Wachshändler, wie der Onkel oder der Großvater, werden können. Und in der Folge Zeichnen und Malen halt nur zum Zeitvertreib.

Wie aus ihm ein Künstler wurde, dazu pflegte die Familie die Erzählung, dass er als zwölfjähriger Knabe einem ungarischen Maler namens Pálmay zugesehen habe, wie der die schöne Mama porträtierte. Er hätte gebeten, mitmalen zu dürfen und prompt ein altmeisterliches Werk abgeliefert. Dass es damals im Haus einen Malkasten gab, das stimmte, nicht aber, dass er sozusagen aus dem Stand ein derart geniales Bild zustande gebracht hätte, dass man ihn deswegen stante pede nach Wien auf die Akademie schicken musste. Nie bekam er das besagte Porträt zu sehen, so wie er auch keine Erinnerung an einen Maler namens Pálmay und eine solche Sitzung hatte.

Hingegen war richtig, und hatte er schon im frühen Kindesalter wahrgenommen: Seine Mutter war eine ungewöhnliche, viel umschwärmte Schönheit. Dass es zum Beweis dafür erst eines Malers bedurft hätte, der zum Porträtieren aus Budapest und von sonst woher angereist kam, war ein Märchen. Vielmehr hat man gesagt, dass ihretwegen manche Reisende, die auf dem Weg von oder nach Budapest waren, in Ödenburg einen Halt einlegten, um im „König von Ungarn“ der schönen Hoteliersgattin ihre Aufwartung zu machen. Das Gerücht über eine Affäre der Mama, das ihm erst als Fünfzigjährigem zugetragen wurde, konnte unter ihren vielen Verehrern nur auf einen, nämlich den Grafen Anton Harrach, abzielen, der wohl mehr als nur ein Bewunderer gewesen war (6),(7).

Davon bekam er erstmals in den Neunzigerjahren in Berlin eine vage Kenntnis. Gräfin Schleinitz sprach ihn indirekt darauf an, als die Unterhaltung auf einer ihrer Soireen auf die berühmte Gemäldesammlung der Harrachs im niederösterreichischen Schloss Rohrau kam. Als die Gesellschaft auseinanderging, bat sie noch auf ein Wort, um übertrieben diskret zu fragen, wie er sich denn fühle, wenn er an diese Kunstschätze denke, denn da wären doch Ansprüche. Er, völlig perplex, wusste nicht, was darauf zu antworten. Sie wurde nicht viel deutlicher, er freilich umso aufmerksamer. Dass es kein unverschämter Tratsch war, fand er bestätigt, als er sich in der Folge, dezent und vorsichtig gegen seine sonstige Art, in Kreisen um die Schleinitz umhörte. Und was er in Andeutungen zu hören bekam, nagte an ihm so schmerzhaft, dass er bald beschloss, nichts mehr darüber wissen zu wollen. Keine Gewissheit. Nicht vom Grafen Harrach, dem er auf Gesellschaften begegnet war, der aber niemals auch nur die geringste Andeutung gemacht hatte. Nicht von den Eltern, zumal der Vater inzwischen schon verstorben war. Und die Mama hätte er soundso niemals zu fragen gewagt. An die Öffentlichkeit gelangte nie auch nur eine Zeile, nicht einmal die Spur einer Andeutung war in den Zeitungen zu lesen, als anlässlich seiner runden Geburtstage, zum Siebziger und zum Achtziger, längere Artikel über ihn geschrieben wurden. Offenbar wurde darüber nur in engen, aristokratischen Kreisen getratscht. „Entre nous, du weißt ja!, Was?, Das wusstest du nicht?, Aber ich bitt‘ dich!, Kein Wort!“ und so weiter.

Selbstverständlich hatte er den Grafen Anton Harrach damals in Ödenburg gut in Erinnerung. Er machte regelmäßig den Eltern Besuch und blieb manchmal über Nacht. Er war zu ihm und seinen Geschwistern sehr freundlich und fand immer Vergnügen an ihren kindlichen Spielen. Als man ihn mit vierzehn auf die Akademie nach Wien schickte, besorgte der Graf einen Wagen, der ihn zuerst nach Rohrau ins Schloss brachte. Er blieb dort zwei Tage und Nächte, durfte alle Räume vom Keller bis zum Dachboden erkunden, natürlich auch die große Gemäldegalerie. Auffallend fand er, wie wenig Etikette im Schloss herrschte. Es ging sehr leger zu, was vielleicht daran lag, dass es keine Schlossherrin gab, dass der Graf unverheiratet war. Bevor er dann am dritten Tag in den Landauer nach Wien gesteckt wurde, erhielt er vom Grafen ein halbes Dutzend Golddukaten, säuberlich eingeschlagen in ein kleines Etui aus schwarzem Leder. Für ihn damals ein Vermögen. Die Mahnung hatte er noch ihm Ohr: Er solle gut aufpassen, dass ihm die Dukaten nur ja nicht ‚geflaucht‘ werden – ein Ausdruck, den er noch nicht kannte. Sicher fiel es dem hoch vermögenden Grafen Harrach nicht schwer, großzügig zu sein. Viel später erfuhr er übrigens, dass er den Papa finanziell gerettet hatte, als die Einquartierungen der Jahre ’48 und ’49 das Hotel beinah ruinierten, weil vom Ärar völlig unzureichend refundiert wurde. Das war mehr als eine Großzügigkeit und passte vielleicht zu dem, was so eine wie die Schleinitz andeutete. Viel später erfuhr er noch, dass der Graf seiner Schwester Bertha einen hohen Kredit gewährt hatte, wusste jetzt aber nicht mehr wofür.

Erst zu allerletzt wurde ihm bewusst, wie sein vollständiger Taufname in dieses Verwirrspiel passte: Heinrich Anton von Angeli. Dass ihm die Eltern diesen zweiten Vornamen ganz offenbar nach dem Grafen Anton von Harrach gaben, das nährte nicht nur seine Zweifel, es ließ sie zur Gewissheit werden. Geschah es auf Mamas Wunsch? Wenn ja, wie konnte der Papa damit einverstanden sein?

Bis heute plagte ihn die Vorstellung, wie denn seine Mutter und der Graf Harrach, womöglich unter den Augen des Papa oder wegen seiner völligen Ahnungslosigkeit zusammenfanden. Wie konnte es sein, dass die Eltern, wenn es denn so war, einfach darüber hinweggingen oder hinwegsahen, nämlich der Papa? Nie in seiner Erinnerung gab es einen Streit zwischen den Eltern, nicht einmal Dissonanzen. Hatten sie sich nach drei Kindern auseinandergelebt? Der Papa war mit der Hotelführung buchstäblich Tag und Nacht beschäftigt. Die Pacht war hoch, der Vertrag streng und er musste in diesem sozusagen zweiten Berufsleben unbedingt erfolgreich bleiben. Unmöglich hätte er sich nach dem Konkurs seines Wachshandels in Wien noch einmal ein Pleite leisten können.

Anderes als dass Mama nur geringes Interesse am Hotelbetrieb zeigte, hatte Papa wahrscheinlich nicht erwartet oder verlangt. Sie trat aber selbstverständlich in Erscheinung, wenn Prominenz abstieg, wie beispielsweise im Jahr ’48 Graf Lajos Batthyány, der spätere ungarische Ministerpräsident und andere, sogenannte bessere Gäste, zumeist ungarische, patzig auftretende Magnaten – da war sie unentbehrlich, weil Joschi, wie sie Papa nannte, als „König von Ungarn“ kein Wort Ungarisch sprach. So akzentfrei Mamas Deutsch war, konnte man hören und sogar fühlen, wie sie im Ungarischen, in ihrer Muttersprache, zu Hause war. Sie sprach es temperamentvoll, zugleich aber weich. Immer meinte er, dass diese ihm gänzlich unverständliche Sprache sie förmlich verwandelte. Er hing dann an ihren Lippen, war hingerissen und unendlich stolz auf sie und ihre Schönheit.

Wie musste der Vater gelitten haben, dass dieser Sohn ein so ungewöhnliches Talent besaß, da er eben nicht sein Sohn war. Ihm fiel ein, dass er im Frühjahr 1870, als er mit seinem „Rächer“ den großen Erfolg im Künstlerhaus feierte, voll Stolz der Mutter schrieb. Hatte er nur ihr und nicht auch dem Papa geschrieben?

Also Heinrich Anton. Es ist schon so, sagte er sich, dass ein Mensch immerfort zu wählen und zu entscheiden hat, so oder so, sein ganzes Leben lang. Einzig vor diesem Leben, gezählte neun Monate vor der Geburt, wird über ihn und sein Schicksal gewürfelt. Stünde in seinem Taufmatrikel nur Heinrich, weil die Eltern und der Pate keinen Anlass für einen zweiten Taufnamen gesehen hätten, er wäre jedenfalls ein ganz anderer Täufling gewesen als der, den man in der Ödenburger Geißkirche über das Taufbecken hielt. Er hätte ein völlig anderes Leben gelebt als der, der er jetzt war. Mit vierzehn Jahren würde man ihn vielleicht genauso nach Wien geschickt haben, nur halt nicht auf die Akademie, sondern zum Onkel in die Lehre, um ein Wachszieher und Kerzenhändler zu werden, wie ursprünglich sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater. Ohne Frage ein achtbares Gewerbe, eines auch mit Zukunft. Nicht der Schimmer einer Vorstellung hätte ihn je streifen können – wie denn auch! – von dem, was für ihn bereitgestanden wäre, wäre nicht Mamá, wäre nicht Graf Harrach . . .

Früher einmal, als er, so wie in dieser schwarzen Nacht, ähnlichen Gedanken nachhing, erinnerte er sich an ein Gespräch mit dem berühmten Chemiker August Wilhelm Hofmann im September 1890 in Berlin. Es war eine der anregendsten Plaudereien, die er während einer Porträt-Sitzung je hatte. Der sehr renommierte Naturwissenschaftler und Forscher war eben von einer Italienreise zurückgekommen und erzählte ihm, dass er in Venedig, der letzten Station der Reise, erfahren habe, dass vor Zeiten für den Bau der Lagunenstadt eine unvorstellbare Menge hölzerner Pfähle gebraucht worden war. Man holzte dafür so gut wie alle Eichenwälder Istriens ab, was für die Halbinsel bis heute noch Verkarstung und Unfruchtbarkeit der Böden zur Folge hatte. „Da kann man die Frage stellen, was uns, was Ihnen lieber wäre, ein paradiesisch naturbelassenes Istrien oder das einzigartig zauberhafte Venedig? Wie hätten Sie entschieden, wenn’s denn zu entscheiden gewesen wäre?“

Er hatte bedenkenlos fürs Abholzen votiert und der Herr Professor meinte: „Ja, ich auch. Und warum so spontan? Weil wir because of the benefit of hindsight, wie die Engländer so schön sagen, das Resultat vor uns haben. Dabei ging es übrigens den Italienern ursprünglich nur um höhere Sicherheit vor Feinden, die sie von einer Stadt im Wasser erhofften und wofür sie den Kahlschlag Istriens in Kauf nahmen. So ist eben das wenigste vorauszusehen. Wer hätte denn ahnen können, dass Sie ein so fabelhafter Künstler werden? Hat sich in Ihrer Familie Ihr Talent angekündigt? Was war die Profession Ihres Vaters?“

Er stockte einen Moment und antwortete dann:

„Hotelier.“

Darauf Hofmann: „Na, seh’n Sie“

Nein! Er schuldete dem Grafen Harrach, seinem leiblichen Vater, nicht einen Funken Dankbarkeit für sein künstlerisches Talent. Zwar mochte dieses zur Hälfte oder, nach Mendelschen Gesetzen, irgendeinem kleineren Anteil auf dessen gräfliches Konto gehen, wofür aber, wie denn anders, jede Absicht, jeder Plan fehlte. Sogar im Gegenteil, wäre sehr wahrscheinlich sein Nichtzustandekommen vor vierundachtzig Jahren die wünschenswerteste Option gewesen. Er konnte noch froh sein, dass er nicht zur Engelmacherin gebracht worden war.

Mein Gott, was für Gedanken! Wenigstens machten sie ihn langsam schläfrig. Und Schlaf – nichts mehr wünschte er sich jetzt in dieser nachtschwarzen Stunde.

(6)

Schloss Rohrau, Niederösterreich

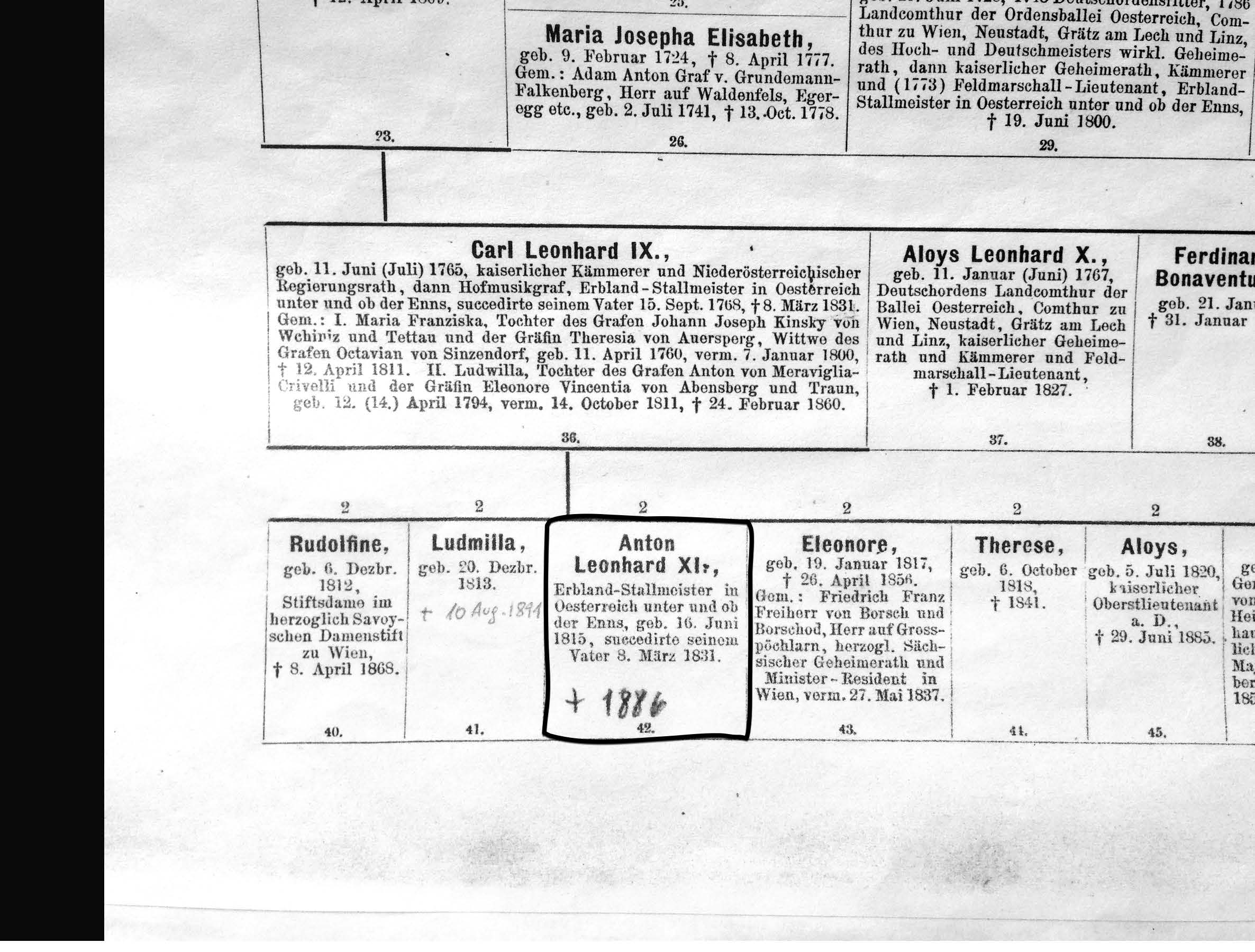

Genealogie der Grafen Harrach (Ausschnitt)

(7)

Brief von Graf Ernst Harrach an Giselbert Angeli

25.11.1970

Verehrter Freund!

Danke bestens für den heute erhaltenen Brief. Natürlich ist der Anton (Leonhard XI) der Vater von Deinem Großvater Heinrich. Es waren 2 Brüder, die letzten der Rohrauer Linie. Der junge Alois starb unvermählt 1885. Der ältere Anton, geb. 1815, gest. 1886. Ihm folgte mein Vater im Rohrauer Fideicommis. Hätte er geheiratet, wäret Ihr jetzt die Besitzer von Rohrau. Im 2. Salon hier, in dem Du nicht warst, hängt ein großes Bild der Familie Karl Leonhard IX Seine Frau M (unleserlich) (die Eltern von Anton). Wenn Du wieder einmal herkommst, musst Du es ansehen.

Wie gesagt, ich habe immer schon gewusst, dass der Maler Angeli der Sohn vom letzten Rohrauer (Anton) ist. Wenn Du willst, kann ich Dir die ganze Filiation der Rohrauer Linie, bis wo wir zusammen kommen, schicken und auch weiter bis zum Ursprung . .

. . . Woher wohl Dein Großvater das Maler-Talent hatte. Ich habe nie gehört, dass die Rohrauer Maler waren. Mit den besten Grüßen,

Dein Ernst Harrach