Am nächsten Morgen, die Schmutzers saßen am Frühstückstisch im sonnigen Erker ihrer Cottage-Villa, fragte Alice ihren Mann, was denn Heinrich von Angeli gemeint habe, als er sagte, ihm, Ferdinand, zu Dank verpflichtet zu sein. Sie dachte, es wäre umgekehrt gewesen, Angeli hätte ihm geholfen.

Ferdinand blickte von der Zeitung auf und sagte: „Ich hab’ ihm vor längerer Zeit Heliogravüren von zwei Bildern angefertigt. Die eine der beiden war keine sonderliche Arbeit, nämlich eine großformatige Bleistiftzeichnung, die er mir ins Atelier brachte. Ich war mehr als erstaunt: eine großartige Skizze von der Hand des berühmten Adolph Menzel. Dargestellt eine elegante Gesellschaft mit dem deutschen Kronprinzenpaar, Victoria und Friedrich in der Mitte, die sich um eine Dame auf eine Récamière gruppierte. Ich war neugierig genug, einen Zettel, der auf der Rückseite angeklebt war, zu lesen. Demzufolge hatte Menzel auch Angeli in der Zeichnung wiedergegeben, ebenso Anton von Werner und noch einige Herren, deren Namen ich aber natürlich nicht behalten habe.

Die zweite Arbeit war um vieles aufwändiger, weil ich mit dem sehr schweren Apparat zu ihm ins Palais fahren musste. Es ging um die Ablichtung eines ziemlich großen Gemäldes, das er partout nicht zu mir ins Atelier bringen lassen wollte. Die Heliogravüre wünschte er sich in der Art einer Zeichnung, was dann auch zu seiner Zufriedenheit gelang. Ich hab’ ein Exemplar, quasi als Honorar, behalten. Soll ich’s holen?“ Alice drängte darauf und er ging hinüber in die Bibliothek. Als er wiederkam und ihr das Blatt zeigte, stand ihr sogleich das Gemälde vor Augen, das sie tags zuvor in Angelis Salon sah.

Sie rief aus: „Ja, wirklich ein sehr schönes Bild! Es ist sein Sohn, wie er mir sagte. Das Gemälde hängt nahe am Fenster und ist ziemlich opulent gerahmt.“

Ihr Mann stimmte ihr zu: „Ganz recht, der Rahmen ist ziemlich üppig. Für das Porträt eines Buben, der ja kein hochfürstlicher Sprössling war, vielleicht ein wenig sehr pompös. Außerdem, erinnere ich mich, ist dieser gipsgefertigte Rahmen stark durchbrochen, weswegen wir aufpassen mussten, ihn beim Abund Aufhängen nicht zu beschädigen.“

Alice, die die Gravüre sehr aufmerksam studierte, schaute jetzt auf und fragte ihren Mann: „Wieso sagtest du vorhin w a r ? Was heißt das? Lebt er nicht mehr?“

„Nein, er ist tot“, erwiderte Ferdinand Schmutzer. „Er starb aber nicht im Kindesalter, sondern als Erwachsener; dabei immer noch viel zu früh. Als wir damals mit der schwierigen Ablichtung des Bildes fertig waren und das Gemälde wieder an seinem Platz hing, hat mir Angeli die tragische Geschichte dieses Viktor erzählt, was ihn ziemlich mitgenommen hat.“

Alice war gespannt: „Du bist ja nicht in Eile, erzähl mir bitte!“

Worauf Ferdinand vorneweg meinte, einschränken zu müssen: „Das ist schon wieder sechs Jahre her, nämlich zwei oder drei Monate vor Kriegsende. Aber ich kann mich einigermaßen gut entsinnen. Schenk mir bitte noch eine Tasse Tee ein!“

Alice goss nach und Ferdinand begann: „Was ich damals schon wusste, hatte Angeli drei Söhne: Alfons, Viktor und Gustav, von denen heute nur noch der Jüngste der drei, der Gustav, lebt. Der Älteste, der ein Feschak gewesen sein soll und eine glänzende Partie machte, wobei ich den Namen seiner Frau vergessen habe, hatte eine vielversprechende Laufbahn vor sich, starb aber ganz plötzlich im Sechserjahr. Er war wenig älter als dreißig Jahre. Es hieß, er wäre Morphinist gewesen.

Der Zweite, Viktor, war von allem Anfang an offenbar der Liebling des Vaters, jedenfalls habe ich das aus Angelis Erzählung geschlossen, auch wenn er gestand, sich wegen vielen Abwesenheiten aus Wien wenig um zuerst die Kinder und später um die Enkelkinder gekümmert zu haben. Anders als Fonso, also Alfons, den ich, obwohl fünf Jahre älter, flüchtig vom Theresianum her kannte, war Viktor äusserlich typisch nach dem Schönerer geraten

…“

Alice unterbrach ihren Mann: „Wie? Moment: S c h ö n e r e r? “ Darauf Ferdinand: „Ich staune! Hast du nicht gewusst, dass Angelis Frau Bertha eine geborene Schönerer war? Aber ja! Eines der fünf Kinder des Industriellen Matthias Ritter von Schönerer, Schwester des vor drei Jahren eher unbemerkt verstorbenen Deutschnationalen und Antisemiten Georg Schönerer.“

Alice, sehr erregt: „Ich hatte keine Ahnung und fall’ aus allen Wolken. Der Hofund Fürstenmaler Heinrich von Angeli hatte den rabiaten Gegner der Monarchie und Antisemiten Georg Schönerer zum Schwager?“

Ferdinand zuckte mit den Achseln:

„Diesen familiären Makel, wenn er darauf angesprochen wurde oder sonst wie die Rede auf den Sohn des alten

Schönerer kam, konnte er nicht ver-leugnen. Man kann sich aber gut vorstellen, wie penibel er darauf geachtet haben muss, an dem Georg, der ja, wie du weißt, wegen seiner Ausfälle gegen die Monarchie sogar sein Adelsprädikat verlor, möglichst nicht anzustreifen. Nein, nein, keine Sorge, gegen diesen Hassprediger war die Familie Angeli immun. Und man sagte, dass seine Frau Bertha zum Glück politisch völlig desinteressiert war.“

Alice schüttelte den Kopf: „Nicht zu glauben!“ Und Ferdinand setzte fort: „Mit seinem Naturell sei Viktor aber mehr nach ihm, Angeli, geraten, sagte er mir. So wie er selber, hatte er schon als Bub sehr gut gesungen, besaß später einen satten Bariton. Er war, wie man so sagt, ein fideles Haus und hätte vielleicht das Talent zum Schauspieler gehabt. Zeichnen und Malen hingegen lag ihm so wenig wie seinen beiden Brüdern. Nach dem Gymnasium und dem Militärdienst als Einjährig-Freiwilliger verschlug es ihn in den Staatsdienst, wo er’s zuletzt zum stellvertretenden Bezirkshauptmann in Kirchdorf an der Krems gebracht hat. Seine Frau Isabella ist eine geborene Gräfin Attems-Petzenstein und hatte ihm bis 1910 schon drei Buben geschenkt. Dieser grundgesunde, vitale Viktor, der zuvor in Wien mit seiner hübschen Bella keine Tanzerei ausließ und seine besondere Hetz auf Maskenbällen hatte, fühlte sich auch am Land, in Kirchdorf, wohl, wo er ein leidenschaftlicher Jäger wurde, dazu ein guter Familienvater und treuer Gatte – bis er nach einer Lappalie, einer lächerlichen Infektion, innerhalb von zwei Wochen an Blutvergiftung starb.“

„Schrecklich!“, sagte Alice und fragte: „Wie hat der Vater das verkraftet?“

„Das weiß ich nicht. Doch, wie gesagt, Jahre später noch, ist ihm die Erzählung nicht leicht angekommen“, antwortete Ferdinand. „Er versuchte sich damit zu trösten, dass Viktor, der am selben Tag verstarb, an dem die Westmächte uns und Deutschland den Krieg erklärten, als Reserveleutnant der Infanterie hätte einrücken und ins

Feld ziehen müssen, und, sagte er, weiß der liebe Gott, was für ein Schicksal ihn dort erst erwartet hätte.“

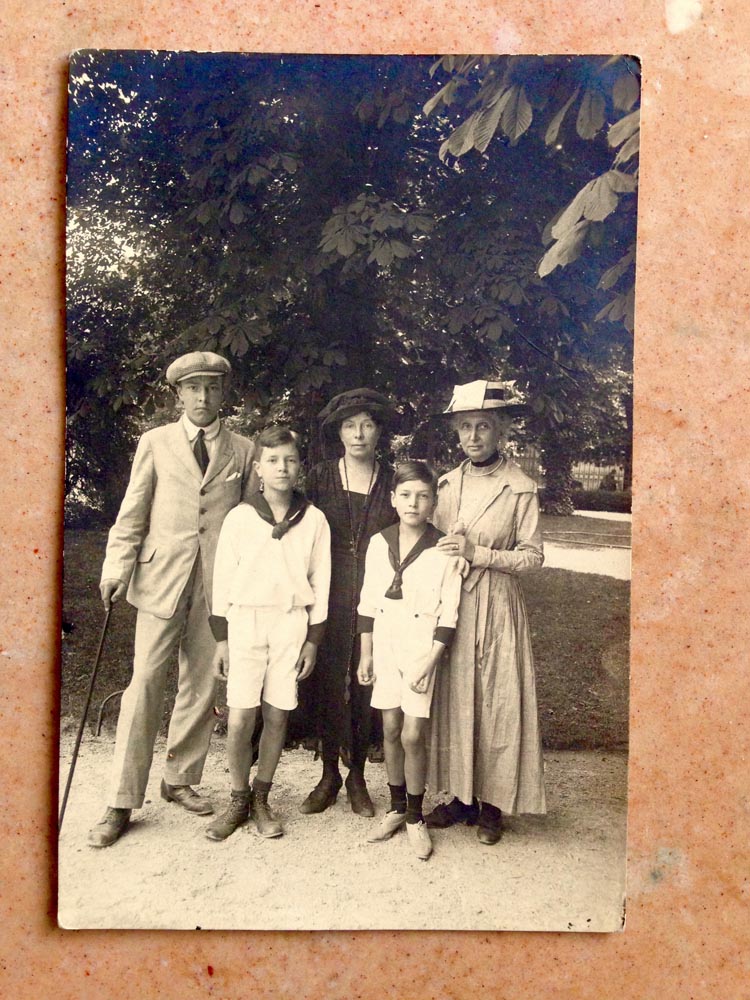

„Ein schwacher Trost!“, meinte Alice und wollte wissen, ob die Witwe mit ihren drei Buben noch immer in Oberösterreich lebe.

„Nein. Angeli sagte mir, dass sie noch im Jahr ’14 die Dienstvilla in Kirchdorf zu räumen hatte und nach Baden übersiedelte, wo die Familie seither in Miete wohnt. Du kannst dir vorstellen, dass ihre Witwenpension jetzt kaum mehr auskömmlich sein kann, was ich auch daraus schließe, dass Angeli fallen ließ, ihr gelegentlich zu helfen. Auch ihr Schwager Gustav, Angelis dritter Sohn, hilft aus. Der ist nach seiner Verheiratung mit Elli Wessely, einer Schöller, ja bestens situiert und hat bisher keine Kinder. Was der Gustav heute macht, da müsstest du seinen Papa fragen. Im Krieg, das weiß ich, war er Oberstleutnant in einem Dragonerregiment.“

„Und hat den Krieg offenbar unbeschadet überstanden?“, fragte Alice.

„Ja, er ist, wie die meisten hohen Ränge, nie an vorderster Front gestanden. Und dass er’s zum Oberstleutnant gebracht hat, das hatte, jedenfalls für mich, seinen Grund in der engen Beziehung zum jungen Kaiser, mit dem er von Jugend an befreundet war.“

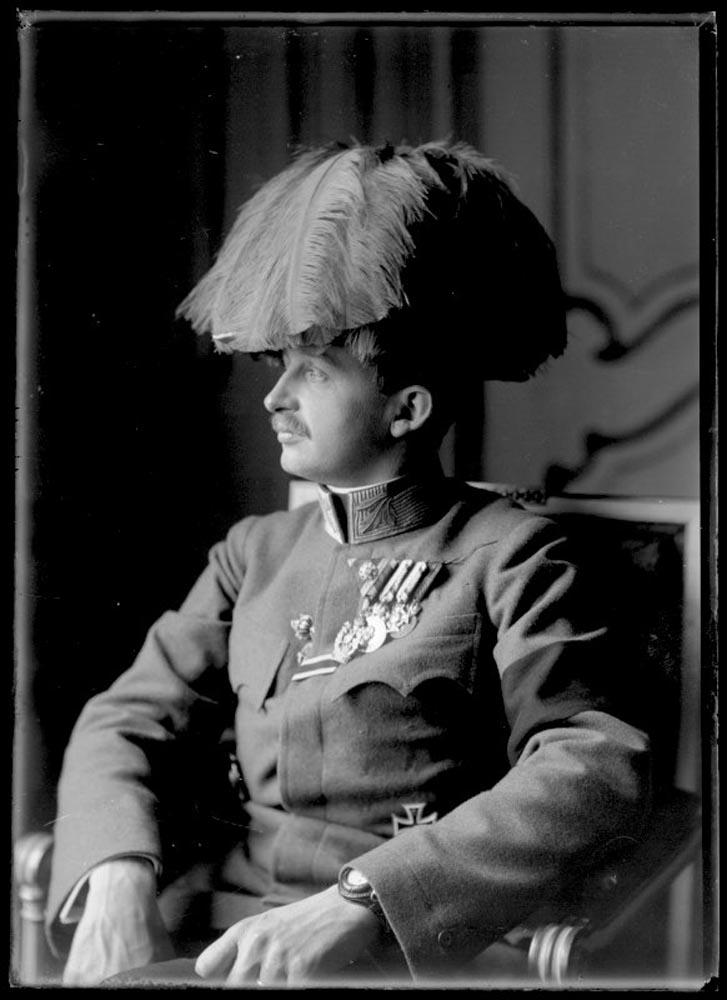

Er bemerkte das Stirnrunzeln seiner Frau und sagte: „Liebe Alice, das ist keine meiner böswilligen Unterstellungen aus Vorurteilen, die ich zugebe, gegen die nicht ausrottbare, kakanische Kastenwirtschaft zu pflegen. Und ich sag’ dir gern warum. Ich bin im Jänner ’17 vom damaligen Obersthofmeister Montenuovo gerufen worden und bekam den Auftrag, ein Porträt von Kaiser Karl zu machen, das nach entsprechender Vervielfältigung in allen Kanzleien der Monarchie das Bild des erst zwei Monate zuvor verstorbenen Kaisers Franz Joseph hätte ersetzen sollen. Ich schlug eine Radierung vor und bat, den Kaiser dafür ablichten zu dürfen. Während der fotografischen Sitzung war der strenge, mir höchst unsympathische Montenuovo die ganze Zeit anwesend, weil er fortwährend gemeint hat, den von seinem Getue reichlich enervierten Karl in ein immer noch besseres Licht rücken zu müssen. Außerdem hat er auf dem grün schillernden Federhut bestanden, den ich abscheulich fand, sowie auf der schwarzen Armschleife als Zeichen der Trauer um den verstorbenen Franz Joseph. Wie auch immer, aus der Radierung ist sowieso nichts geworden, denn kurz darauf teilte mir der neue Obersthofmeister mit, dass seine Majestät anders entschieden hätte. Wie anders, das habe ich nicht erfahren. War mir auch egal. Jedenfalls damals, nach dieser fruchtlosen Sitzung, bat mich der zu mir sehr freundliche junge Kaiser in ein kleines Kabinett, in dem, überraschend für mich genauso wie für ihn, Gustav Angeli offenbar gewartet hatte. Zu dritt wurde eine be-langlose Konversation geführt, dazwischen servierte ein Lakai Vermouth. Karl wurden laufend Telegramme oder Depeschen unterbreitet, die er überflog und dem Sekretär jedes Mal kommentarlos zurückgab. So viel war evident, dass durch die Kaiserwürde die Freundschaft zwischen Karl und Gustav Angeli nicht geschmälert war und sich’s Gustav im weiteren Kriegsverlauf ganz bestimmt richten konnte, nicht an die Front zu müssen.“

„Moment!“, warf Alice ein, „das bleibt, so wie du es schilderst, für mich nur eine Vermutung, lieber Ferdinand!“

Worauf er seufzte: „Na gut, wenn du meinst.“

Und Alice fragte weiter: „Ob der junge Kaiser je von Angeli gemalt wurde?“

Ferdinand Schmutzer hielt das für wenig wahrscheinlich, war hingegen sicher, dass Kaiserin Zita sich von ihm porträtieren ließ.

Worauf sich Alice entsann: „Ja, Du hast recht. Angeli erwähnte gestern ein Porträt von ihr, das er in einen Vergleich zu einem anderen, zeitlich weit zurückliegenden stellte. Und weil er ‚Kaiserin Zita‘ sagte, kommt dafür wohl nur eine Zeit nach der Inthronisierung, 1917 oder 1918, in Frage. Ich werde ihn nächstens fragen, und vielleicht wird er mir über diese seltsame Frau etwas erzählen. Wo in Spanien lebt sie jetzt mit ihren Kindern? Weißt du das?“

Darauf Ferdinand Schmutzer: „Die kaiserliche Familie – bitte um Verständnis, wenn ich das Adjektiv kaiserlich auch mündlich unter Anführungszeichen setzten muss – soll in einer nicht standesgemäßen Villa irgendwo im Baskenland untergebracht sein und Zita bringt sich und die Kinder durch, weil der spanische König Alfonso sowie österreichische und ungarische Adelsfamilien helfen. Zuvor, auf Madeira, muss ihre materielle Lage allerdings einigermaßen trist gewesen sein. Dabei fragt man sich, warum eigentlich, denn der Kaiser hatte sich vor seinem ersten Exil noch reichlich, nämlich im wortwörtlichen Sinn, abgesichert.“

Alice wollte wissen, was er damit meinte, worauf ihr Ferdinand erklärte:

„Wie Du weißt, hatte er am 11. November 1918 im Schloss Schönbrunn die Verzichtserklärung abgegeben und ist aus Vorsichtsgründen von Wien abgereist und mit seiner Familie ins Schloss Eckartsau übersiedelt. Aber noch am selben Tag beauftragte er seinen Obersthofmeister Berchtold, den Nachfolger des Montenuovo, nächtens den Kronschatz, konkret die beiden Vitrinen VII und XIII der Schatzkammer zu plündern – man kann’s nicht anders sagen – und den Großteil der wertvollsten Kronjuwelen in die sichere Schweiz zu verbringen. Drei Monate später, im März ’19, als die Abreise der sich nach wie vor kaiserlich fühlenden Familie ins Exil in die Schweiz sowohl politisch als auch aus Sicherheitsgründen unabwendbar wurde, fand diese ‚in allen Ehren‘ statt. Die Herrschaften reisten im vormals k.u.k. Hofsalonzug, an den acht Güterwaggons voll mit Kunstsachen, Gemälden, Silber, Möbeln et cetera angehängt waren. Sogar das Automobil von Gräf & Stift, das er von Kaiser Franz Joseph bekommen hatte, war in diesen Zug verladen worden, damit im Schloss am Bodensee und später am Genfersee an nichts ein Mangel herrschen sollte.“

„Und was ist aus dem offenbar nicht geringen Vermögen geworden?“, wollte Alice wissen.

Darauf Ferdinand, der eine Aversion gegen den letzten Habsburger nicht verbergen konnte: „Soweit man weiß – zugegeben alles aus zweiter Hand – haben sich Berchtold und Consorten beim Versilbern des Kronschatzes in Zürich unseriösen Leuten anvertraut, die den Erlös für Karl und Zita zu minimieren wussten. Was davon übrig blieb – wahrscheinlich immer noch ein Riesenbatzen Geld – investierte Karl zwei Jahre lang in seine Restaurationsbemühungen in Ungarn, die von allem Anfang an zum Scheitern verurteilt waren, was allerdings weder Karl, geschweige denn Zita, erkannten.“

„Hat man nicht immer in ihr die treibende Kraft hinter diesem unseligen Unternehmen gesehen?“, fragte Alice.

„Ja, vermutlich. Für sie gilt bis heute weder des Kaisers Verzichtserklärung noch seine Abdankung. Sie soll gesagt haben: ‚Wer von Gottes Gnaden die Kaiserwürde erhalten hat, den kann ein Sozialdemokrat nicht entthronen!‘ Dieser Tage stand übrigens in der Zeitung, dass Zita an einen früheren ungarischen General ein ‚allerhöchstes‘ Glückwunschschreiben anlässlich seines 70. Geburtstages richtete, und ihm – Du glaubst es nicht! – im Namen des ‚jungen Kaisers und Königs‘ gratulierte. Von Otto, dem zukünftigen Monarchen!“

Alice wusste von einer anderen Zeitungsmeldung, dass monarchistische Kreise in Italien aktuell sich für eine Übersiedlung von Zita mit ihren acht Kindern nach Italien einsetzen würden. Auch der Papst habe sich eingeschaltet, aber fraglich sei, ob die Siegermächte zustimmen werden.

Dazu meinte Ferdinand: „Ja, das hab’ ich auch gelesen. Sollte Zita tatsächlich übersiedeln dürfen, wird die Bourbonen-Villa in Pianore in der Nähe von Lucca ins Auge gefasst. Zu dumm nur, dass sie in Italien dann ihre königlichen Verwandten vermissen würde, die sie aus dem Friaul-Julischen gegen Ende des Krieges per Sonderzug nach Wien hat bringen lassen. Zita bangte nämlich um sie, weil Görz im Sommer 1916 heftigst umkämpft war und sie dort einer zu großen Gefahr ausgesetzt gewesen wären.“

Alice hörte Spöttisches in seinen Worte und meinte: „Na gut, Sonderzug mitten im Krieg war vielleicht übertrieben, aber ansonsten, eine Übersiedlung gefährdeter Verwandter, das ist doch verständlich. Wo leben die jetzt?“

Ferdinand musste lachen: „‚Sei so gut! Das war ein Transfer von Toten, ein Leichenzug, der da mit einem halben Dutzend schwerer Metallsärge vom Kloster Castagnovizza bei Görz nach Wien rollte. In den Särgen waren Zitas nicht hoch-, sondern höchstwohlgeborene bourbonische Vorfahren, allesamt seit bald hundert Jahren schon tot, darunter Karl X., der letzte Herrscher Frankreichs, der sich einstens ‚König von Frankreich und Navarra‘ nennen durfte und 1830, kurz vor seinem Tod, gestürzt wurde. Der zweite prominente Leichnam in dieser makabren Überführung war Heinrich V., der allerdings nur mehr von den Legitimisten und außerhalb Frankreichs als König von Frankreich anerkannt wurde. Die Gebeine dieser beiden letzten Bourbonen-Könige und auch die einiger weiblicher Vorfahren von Zita – darunter die Herzogin von Angoulême, die älteste Tochter Ludwigs XVI. und Marie Antoinettes – sollten eigentlich ins Schloss Eckartsau überführt werden, wo Zita ein Mausoleum in Auftrag gab. Für die Ausführung war aber keine Zeit mehr, denn die Monarchie lag in den letzten Zügen. Deshalb wurden sie im Kolumbarium der Karmeliterkirche in Döbling, in der Grabkammer der Mönche, provisorisch zwischengelagert und werden dort wohl bis zu ihrem schlussendlichen Zerfall verbleiben.“

Alice staunte: „Was du alles weißt! Man könnte glauben, du bist ein Historiker, mit halt offenkundig republikanischer Schlagseite.“

„Ist nicht so schlimm!“, lachte Ferdinand. „Nur pass auf, letzten Samstag, als der Felix Salten da war, hat er mir einen ironisch-sarkastischen Artikel aus dem ‚Linzer Tagblatt‘, einer zugegeben sozialdemokratischen Postille, gegeben. Wirklich urkomisch, wie die Monarchisten ihre Sentimentalitäten pflegen. Ich hab’ den Zeitungsausschnitt noch und werd’ ihn dir vorlesen.“

Er hatte die Seite rasch bei der Hand und begann Ausschnitte genüsslich vorzulesen, bis ihn die ungehalten gewordene Alice unterbrach: „Es gibt viele Menschen in allen Schichten, die mit der heutigen Zeit überhaupt nicht zurechtkommen. Und wer vorher feudal gelebt hat, der tut sich halt besonders schwer ohne das Brimbamborium der Monarchie. Nicht dass mir solche Leute leidtun, ihre Frustration kann ich aber ganz gut verstehen.“

„Du weißt, ich bin anderer Ansicht“, meinte Ferdinand in nun fast belehrender Weise. „Die Habsburger waren, fast durchwegs, weltfremd und haben“, er betonte süffisant, „ i h r Volk sich treu ergeben gehalten durch einen schon lange überholten Nimbus und eine nichts als vorgetäuschte Leutseligkeit. Eine Paradoxie, wenn man bedenkt, dass Franz Joseph, dem zu erleben versagt geblieben ist, dass er auch den letzten seiner Kriege verlieren werde, dass dieser politische Versager akkurat durch die Kriegserklärung vor zehn Jahren in weiten Kreisen als vermeintlich unbesiegbar in Ehren gehalten wird. Als der vermeintlich Unsterbliche schließlich dennoch starb, half die Inthronisierung von Karl natürlich nichts mehr. Ich behaupte, es war spätestens im November 1916 die Zeit der Monarchie endgültig aus und zu Ende. Anders erklärt sich mir nicht der ja geradezu schlagartige Zusammenbruch zwei Jahre später. Was Karl dann noch alles unternahm, das war nicht viel mehr als eine Groteske. Er hat überhaupt nicht begriffen, dass s e i n e m Volk, für das es im Winter ’18/19 nur noch eine Frage war, wie hungernd und frierend überleben, die Augen aufgegangen sind, was der Kaiser mit seiner Regierung an ihm verbrochen hatte. Und wie wenig man ihn und seinesgleichen noch brauchte. Von Gottes Gnaden eingesetzt! Pah!“

„Na also, ich bitt’ dich, reg dich doch nicht so auf!“, versuchte Alice ihn zu beruhigen. „Ich gebe dir recht und wie denn anders: der Krieg war ein schreckliches Verhängnis, das allerdings am Beginn in seinen letztlichen Dimensionen niemand voraussehen konnte. Mit niemand meine ich auch Dich, mein lieber Ferdinand. Muss ich dich daran erinnern, wie du zusammen mit nicht wenigen unserer Freunde, ich nenne da nur den Hugo von Hofmannsthal und speziell den Felix Salten, den Waffengang im Sommer 1914 begrüßt hast? Heute wissen wir’s alle besser. In Wirklichkeit hat es gar nicht das Attentat auf Franz Ferdinand und das Ultimatum an die Serben gebraucht. Die Agenda gab es für die Wiener Regierung wohl schon längst, nämlich die innere Krise der Monarchie am besten durch eine rabiatere Außenpolitik aufzulösen. Daher waren Kriegserklärungen nicht nur in Wien, auch in Paris, Moskau und Berlin sozusagen schon unterschriftsreif.

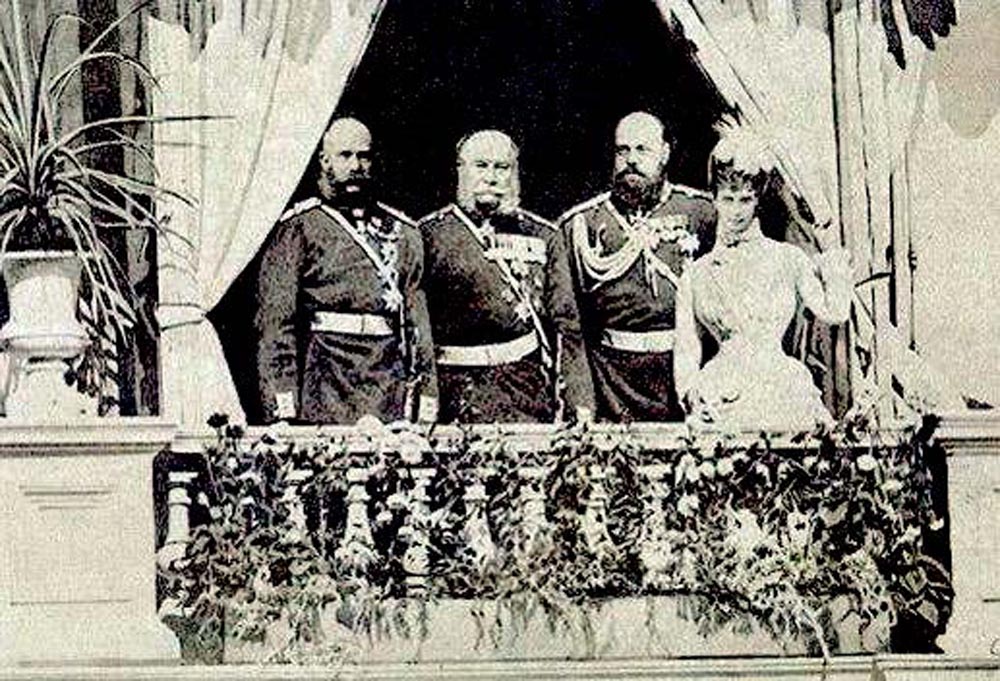

Mir ist’s ein Rätsel, dass die drei Kaiser, die zuvor noch gemeinsam auf die Jagd gingen und Tee tranken, ihre kriegstreibenden Minister und Generäle nicht haben bändigen können. Das bleibt jedenfalls ihre

historische Verantwortung. Und die wird ihnen nicht leichter dadurch, dass sie jetzt alle auf den Misthaufen der Geschichte gelandet sind. Alle, die Habsburger, die Hohenzollern, die Romanows und auch noch der Sultan. Draufgezahlt haben dennoch weniger die Hoheiten als ihre vormaligen Untertanen, nämlich wir, und darum schau’n wir jetzt so traurig aus.“

Ferdinand Schmutzer fühlte sich halb betroffen und war gleich-zeitig stolz auf seine Alice und ihre klugen Ansichten. Ent-gegnen wollte er nichts mehr. Alice erhob sich, gab ihm einen Kuss auf die Stirn und sagte: „Bin neugierig, wie Heinrich von Angeli auf das Desaster zurückschaut. Und was er vom letzten Habsburger gehalten hat. Und von der Kaiserin Zita, der Bourbonin. Übrigens hat auch er sich 1914 zum Krieg geäußert. Ich hab’ einen Artikel aus seiner Feder gelesen, weiß aber nicht mehr wo.“

Darauf ihr Mann: „Zeig ihm jedenfalls die Fotografie, die ich damals vom Kaiser Karl gemacht habe. Der Federhut hat übrigens den Karl Kraus in der ‚Fackel‘ zu der Bemerkung veranlasst, man könnte verleitet sein, zu meinen, seine kaiserliche Hoheit habe einen Vogel – aber natürlich nur a u f dem Kopf!“