Isabella hatte ihrem Schwiegervater eine Fotografie mitgebracht. Heinrich von Angeli verglich die beiden Buben, die jetzt hier in seinem Salon auf dem Parkett mit Regenschirmen und drei elfenbeinernen Kugeln ein Billardspiel imitierten, mit dieser Aufnahme, die voriges Jahr gemacht worden war. Giselbert, der Mittlere der drei, wirkte darauf noch wie ein Bub, war aber inzwischen ganz offensichtlich in der Adoleszenz angekommen. Sein kleiner Bruder Wolfgang dagegen war mit seinen jetzt dreizehn Jahren noch immer derselbe hübsche und fröhliche Lauser geblieben, als den ihn die ganze Familie immer schon liebte. Vor Jahren machte er der Familie die größten Sorgen, als die Kinderlähmung ihn beinahe niederstreckte. Inzwischen aber, Gott sei Dank, war das Leiden ausgeheilt und nur das linke Bein um ein weniges dünner geblieben. Mit Stolz hatte er ihm, dem Großpapa, vorhin verkündet, dass er Tennis zu spielen begonnen habe und Weltklasse werden wolle, mindestens so wie der Amerikaner Bill Tilden. Beide Enkel freuten sich auf das Ende des Schuljahr und umso mehr, als Anfang Juli ihre Reise nach Hustopetsch in Mähren, zu ihrem Cousin Cary Baillou, bevorstand. Die zwei sommerlich braun gebrannten Knaben waren in der Unterhaltung mit ihm ganz unbefangen und munter, auch wenn sie vielleicht lieber im Badener Strandbad gewesen wären, als hier in seinem kühlen Stadtpalais in Wien.

Währenddessen hielt Isabella Umschau und nahm sich zuallererst die Küche vor. Dann inspizierte sie das Schlafzimmer, auch das Badezimmer, fand alles sehr proper gehalten und war voll des Lobes für die Haushälterin. Die gute Frau Gröschl war nach dem Tod von Bertha von Angeli vor drei Jahren, auf Bitten von Isabella, von Gmunden, wo sie bei den Cumberlands im Dienst gestanden hatte, nach Wien gezogen, und wohnte im zweiten Stock des Palais in einer kleinen Wohnung. Sie hatte sich hier auf der Wieden rasch zurechtgefunden und seither die Wirtschaft geführt. Es kam ihr zugute, dass der Herr Professor, den sie lange schon von seinen sommerlichen Aufenthalten im Schloss in Gmunden her kannte, ein zu ihr überaus freundlicher und geduldiger Herr war, der sie nie überfordert hätte.

Als Isabella von ihrer Inspektionsrunde zurückkehrte, erfuhr sie von ihrem Schwiegerpapa, dass er jeden Moment Besuch bekommen werde, aber sie gerne noch bleiben könne. „Nur ob sich die zwei Burschen in meiner Mottenkiste noch viel länger wohlfühlen werden, das weiß ich nicht.“

„Nein, lieber Papa“, sagte die zierliche, immer noch attraktive Mittvierzigerin, deren schön zu einem Knoten gebundenen Haare sich bereits zu versilbern begannen, „wir sind schon am Sprung, weil wir die Badner Bahn um zwei Uhr noch erreichen wollen. Aber lass’ mich bitte neugierig sein, wer dir denn seine oder ihre Aufwartung macht?“

„Eine Dame namens Alice Schmutzer, du wirst sie wahrscheinlich nicht kennen. Sie schreibt Feuilletons für die ‚Neue Freie Presse‘. Wenn ich’s noch zuweg’ bring’, möcht’ ich sie gern porträtieren, währenddessen sie mich ausfratsch’ln will, was und wie viel ein gewesener Hofmaler, wie ich, so alles im Laufe eines dreiviertel Jahrhunderts erlebt hat.“

Darauf Isabella: „Na, das kann ja ganz unterhaltend sein. Der Name Schmutzer sagt mir etwas, gibt es nicht einen Maler Schmutzer?“

„Ferdinand Schmutzer, wenn du den meinst, ein exzellenter Radierer.“

„Ich weiß zwar nicht genau, was ein Radierer ist oder macht, aber wenn du ihn exzellent nennst, dann wird er sicher eine Koryphäe sein.“

Sie gebot nun ihren beiden Buben, den Salon wieder in Ordnung zu bringen, reichte ihnen ihre Jacken und war schon im Abgang, als ein helles Klingeln ertönte.

„Ah, mein Besuch! Bella, bitte bleib noch einen Augenblick, ich möchte euch bekannt machen.“

Alice trat ein, Angeli stellte die beiden Frauen einander vor, worauf noch ein paar Minuten Konversation gemacht wurde, bis Isabella aufs ‚Adieu‘ drängte und sich mit den zwei Knaben vom Großpapá verabschiedete.

„Nette Buben!“, meinte Alice, als sich die Tür schloss und Angeli sie in den Salon bat.

Er nickte und meinte: „Ja, das sind zwei fidele Brüder! Der größere, den sie Gi rufen, hab’ ich das Gefühl, wird einmal ein rechter Strick werden, der hat’s jetzt schon faustdick hinter den Ohren. Aber alle drei – es gibt ja noch den Ältesten, den Heinrich, der schon zwanzig wird und jetzt in Neutitschein die Matura macht – sind vorbildlich erzogen. Und ich versteh’, dass meine Schwiegertochter manchmal auch streng sein muss. Sie ist seit zehn Jahren Witwe und hat’s, weiß Gott, nicht leicht. Ihre Mutter, eine Jordis-Lohhausen, hilft, und ich lass’ mich natürlich auch nicht lumpen, weil väterlicherseits, von den Attems-Petzenstein, nichts kommen kann, denn die haben selber nichts. Hätt’ ich nicht so viel von den verfluchten Kriegsanleihen gezeichnet, dann würd’ alles anders ausschauen – “ und setzte mit einem Seufzer fort: „ – oder auch nicht. Am End’ läuft alles drauf hinaus, dass wir halt den Krieg nicht hätten verlieren dürfen. Aber lassen wir das leidige Thema.“

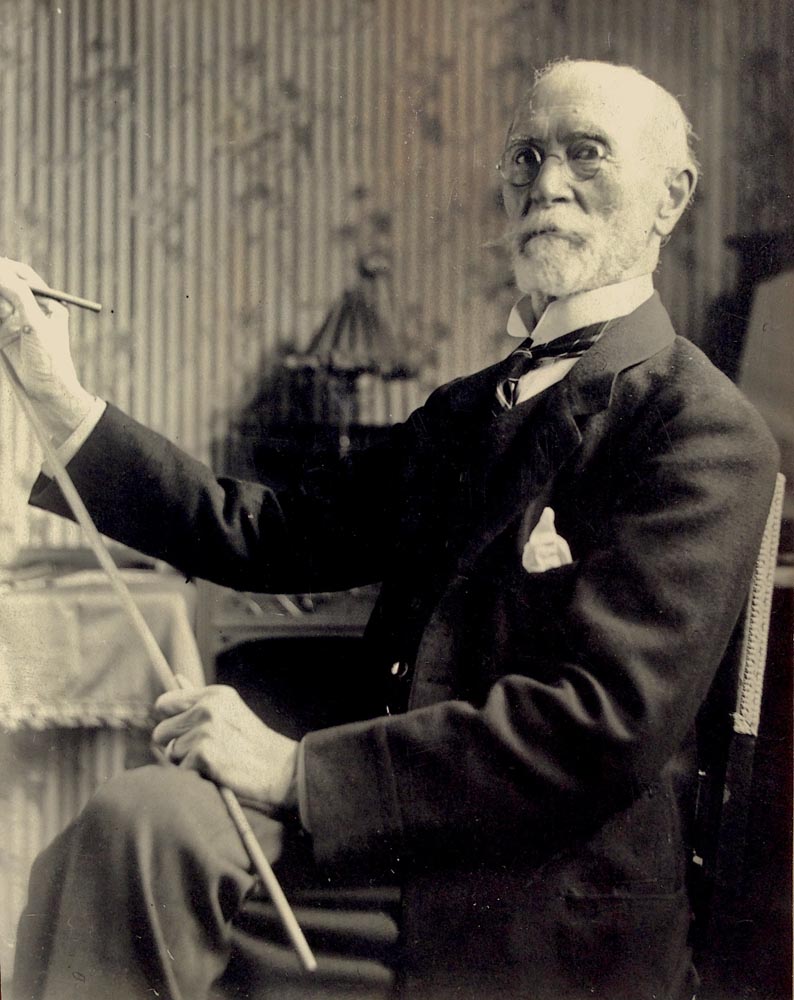

Der Maler machte Alice ein Kompliment zu ihrem kleidsamen Kostüm und zeigte ihr sodann den Stuhl, auf dem sie für das Porträt Platz nehmen sollte. „Wir machen das hier im Salon, da ist es hell genug und ich erspar’ mir den Aufstieg in mein kleines, privates Atelier, das ich im oberen Stock hab’. Mein früheres Atelier war ja in der Akademie am Schillerplatz, oben im fünften Stock, mit ausgezeichneter Belichtung. Ich bekam’s vom Kaiser Franz Joseph auf Lebenszeit angewiesen und mein’, das könnt’ ich sogar heute noch, ohne kaiserliche Protektion, beanspruchen. Aber aufs Stiegensteigen da hinauf verzicht’ ich gern. Jetzt arbeite ich hie und da im Atelier meines Freundes Fänner. Kennen Sie ihn? Ein Bildhauer. Der hat neben seinem Talent sogar in den Kriegsjahren immer reichlich Kohle gehabt, ich mein’ echte Kohlen. Und nichts geht über ein gut geheiztes Atelier!

So, und hier decken wir das straßenseitige Fenster mit Tüll so weit ab, dass das Licht milder wird, grad’ so, wie’s Damen gern haben. Aber vorher noch, bevor ich die ersten Skizzen anlege, soll uns Frau Gröschl einen Tee servieren.“

Alice war einigermaßen aufgeregt. Plötzlich vermeinte sie, für das Porträt doch nicht in bester Form zu sein, ihre Frisur, ihr Teint, alles wollte sie dringend nochmals überprüfen und getraute sich doch nicht zur Überprüfung um einen Spiegel zu bitten. Über Tee und Biskuits hinweg wurde über allerlei Belangloses geplaudert, bis es plötzlich Angeli wichtig wurde, auf einen Artikel der Mai-Ausgabe des ‚Wiener Journals‘ zu verweisen, den er meinte, ihr nicht vorenthalten zu dürfen, knüpfte er doch an ihre Konversation vor ein paar Tagen an. Er reichte ihr die Zeitung:

„Schlagen Sie doch bitte Seite elf auf. Eine interessante Kritik, ich hab’ sie natürlich längst gelesen, aber Sie machen mir eine Freude, wenn Sie die paar Zeilen, die ich angestrichen habe, laut vorlesen!“

Er reichte Alice die Zeitung, die sie aufblätterte und prompt die deutlich markierte Stelle fand:

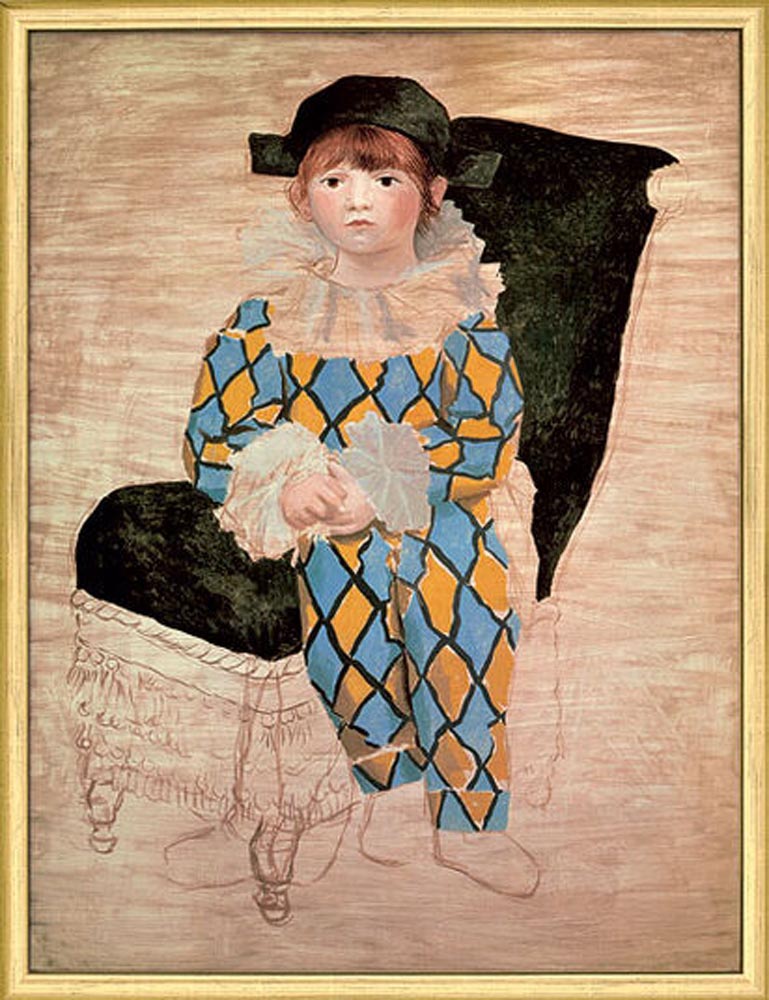

„Der Kubismus, der noch bis vor kurzem in der Malerei das Feld beherrschte, liegt im Sterben. Kein Mensch kümmert sich mehr um die wilden Bocksprünge der sich genial gebärdenden Heißsporne. Es ist ein bemerkenswertes Kennzeichen der völlig veränderten Lage, dass selbst Picasso, der berühmte Pablo Picasso, der bis vor kurzem noch ein wildwütiger Kubist war, nach ein paar Jahren des Schweigens heute in völlig veränderter Gestalt wieder vor dem Publikum erscheint. Zur Zeit ist in der Galerie Rozemberg in Paris eine Ausstellung von Picassos neuesten Bildern zu sehen. Die hier ausge stellten Kreidezeichnungen wirken in ihrer weichen, harmonischen, luftigen Darstellung so anziehend wie die eines florentinischen Malers des 14. Jahrhunderts. Und das gleiche gilt für die Ölgemälde, die in ihrer klaren, farbenprächtigen Malmanier und dem klassischen Stil an die großen Meister der italienischen Freskomalerei erinnern. Aber der Fall beschränkt sich nicht auf Picasso; auch Severini, der italienische Maler, der in Paris lebt und zu den Führern des Futurismus gehörte, hat sich, wie Picasso, bei den Klassikern Rat geholt. Diese Neuorientierung liegt nun einmal in der Luft; das zeigt sich auch darin, dass die französischen Kubisten, die im Fahrwasser der italienischen Kunstgenossen ihre Erfolge‚ gesucht haben, jetzt dazu übergegangen sind, wieder vernünftige Bilder zu malen. Der Kunsthändler Rozemberg, der für tausende und abertausende Francs kubistische Bilder von Picasso, Severini, Metzinger und ihren Genossen kaufte, hat kürzlich einem Kritiker eingestanden: ‚Zehn Jahre Kubismus und vier Jahre Krieg haben mich dem Ruin entgegengeführt.‘ Ein Zusammenbruch, wie wir ihn hier erleben, steht in der Geschichte der Malerei ohnegleichen.“

Sie legte die Zeitung zusammen und sagte: „Mein Mann ist ziemlich gleicher Meinung. Doch Bocksprünge, befürchtet er, wird’s in Zukunft noch viele geben.

Kürzlich haben wir in der Kunsthandlung Würthle Bilder moderner französischer Maler gesehen.

Interessant, es gab nicht einen einzigen Impressionisten, dafür jede Menge Expressionisten, Kubisten, Dadaisten und sogar, stellen Sie sich vor, einen sogenannten Zylindristen namens Fernand Léger. Es geht wirklich in alle möglichen Richtungen.“

Angeli erwiderte: „Das mag schon sein, aber sind doch alles Experimente, mein’ ich, und nicht viel mehr. Zählen wird nur, was bleibt, und bleiben kann nur wahre Meisterschaft. Und davon habe ich im Lauf der Jahre einiges gesammelt und ich stehe immer wieder staunend davor. Bitte, bevor wir an die Arbeit gehen, schauen Sie sich einmal um in meiner bescheidenen Kollektion.“

Ein klein wenig mühsam erhob er sich, stützte sich unauffällig auf den eleganten Stock mit silbernem Knauf und geleitete Alice die Wände des Salons entlang.

„Da, bitte, ein Tiepolo, nur eine Skizze, aber wertvoll, weil unübertrefflich. Von Andreas Achenbach ein vorzügliches Seestück. Dieser kleine Vinckboons, den hätte gern das Kunsthistorische, weil er auf der Höhe vom alten Breughel sein soll. Oder hier, Jan Fyt, ‚Großes Stillleben mit Hasen’, erstklassige flämische Barockmalerei.“

Alice wurde auf einen Holbein, schwarz eingerahmt und unter Glas, aufmerksam und bemerkte: „Ein fabelhaftes Bild, das mir so bekannt vorkommt, das ich meine zu kennen und nicht genug staunen kann, es hier wiederzufinden.“

Angeli schmunzelte: „Sie haben einen guten Blick. Keine Sorge, dieses Bild ist nur eine Kopie, mit der’s aber eine besondere Bewandtnis hat. Da müsst’ ich weiter ausholen; ich werd’s Ihnen ein andermal erzählen. Aber schauen Sie, hier noch ein besonderes Juwel, ein ‚Ecce homo’ von Salvator Rosa, ein Bild, das ich regelrecht liebe!“

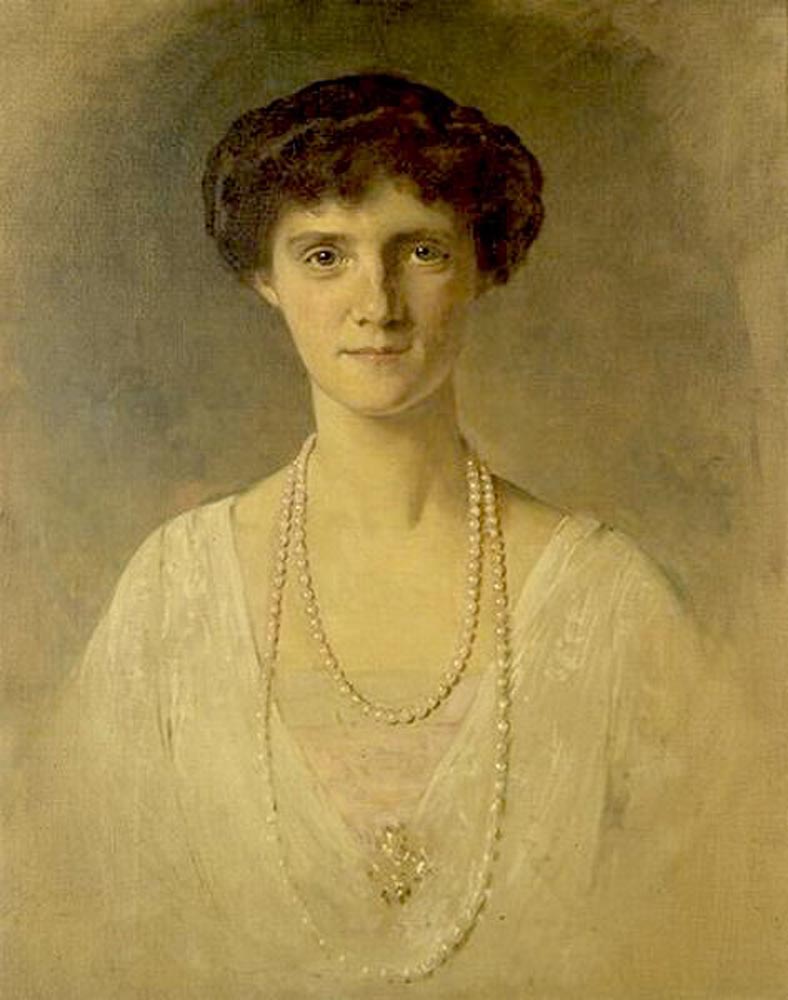

Alice war von der Sammlung alter Meister beeindruckt, interessierte sich aber noch mehr für die von Angeli gemalten Bilder, durchwegs gerahmte Porträts, die sich im Salon und im Rauchzimmer an den Wänden und auf Staffeleien befanden: frühe Selbstporträts, das Bild des fünfzehnjährigen Sohns Viktor, dessen traurige Geschichte sie nun schon kannte, dann noch Porträts seiner Mutter und seiner Frau, schließlich die Darstellung eines orientalisch anmutenden Abenteurers und die Porträts zweier ihr Unbekannter, der eine Henry Stanley, der andere Alexandre Dumas, wie Angeli erklärte.

Als man sich schließlich für die Portätstudie am Fenster einfand, sagte Angeli: „Oben, im Atelier, stehen noch ein paar mehr Bilder, aber da geh’n wir nicht hinauf. Vielleicht bei einem Ihrer nächsten Besuche.“ Während er Papier und Stifte bereitlegte, meinte er: „Wenn ich behaupte, dass für mich die Porträtkunst immer noch die höchste Stufe der Malerei ist, dann klingt das aus meinem Mund vielleicht hochmütig oder überheblich, denn man könnte meinen, ich beziehe diese Feststellung auf meine Arbeiten. Nein, das ganz bestimmt nicht. Ich verweise damit auf die Werke aller großen und wahren Meister vor uns, deren einer von vielen Schülern ich nur bin. Nach meiner Überzeugung gipfelt nämlich bedeutende Porträtmalerei darin, dass, wer seine Zeitgenossen malt, die Zeit selbst malt. und damit kommt er der eigentlichen Aufgabe aller Kunst nach, die selbsteigene Zeit abzubilden, festzuhalten.“

Während er sprach, hatte er einen Bogen Zeichenpapier auf die Staffelei geklemmt und rückte nun Alice, die Platz auf einem Hocker genommen hatte, in das ihm passendste Licht.

„Ich komm’ da ins Nachdenkliche, was Sie womöglich langweilen wird. Nur, Sie sind ein musischer Mensch und noch dazu die Gattin eines bedeutenden Künstlers, da hab’ ich eine Ansprache – und nütz’ die gute Gelegenheit aus.“ Um schmunzelnd hinzuzufügen: „Tun Sie’s mir nicht verübeln.“

„Wie könnte ich!“, antwortete Alice.

Mit für sein Alter von 84 Jahren erstaunlich sicheren Strichen begann Angeli den Kopf von Alice mit Skizzen zu umfangen. Sie rührte sich nicht mehr, auch nicht als er die Zeichnung auf einem zweiten und dritten Blatt wiederholte, um nach mehr als einer halben Stunde, offenbar nicht unzufrieden, den Stift aus der Hand zu legen. Währenddessen hatte er weiter geplaudert: „Das sind jetzt einmal Zeichnungen, über denen ich noch ein wenig zu grüb’ln hab’. Am wichtigsten fürs Porträtieren sind die freihändigen Skizzen; sind sie treffend, dann kann bei der Ausführung in Essig und Öl nicht mehr viel schiefgehen.“

Alice getraute sich zu fragen: „Ist das generell das Procedere, wie Sie porträtieren?“

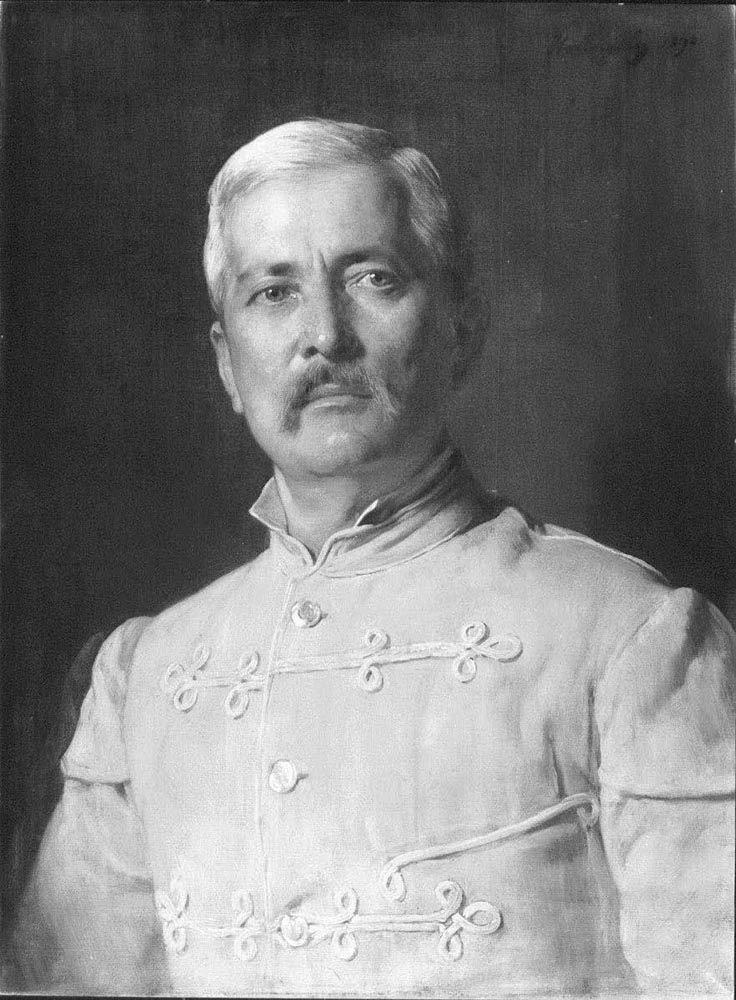

„Meistens ja. Ich weiß, Ihr Mann, den ich für einen großen Meister halte, macht gern ein Foto und übersetzt es sodann in die Radierung. Das ist eine sehr probate Methode, die mir aber nicht liegt, auch wenn ich von den zu Porträtierenden schon dann und wann mir eine Fotografie hab’ machen lassen. Aber eine Fotografie abzumalen, das habe ich mir, von zwei Ausnahme abgesehen, nie erlaubt. In beiden Fällen waren es die Afrikaforscher Stanley und Slatin. Auf die zwei Abenteurer hat Queen Victoria, in deren Diensten sie standen, so viel gehalten, dass sie unbedingt ihre Porträts in ihrer National Portrait Gallery haben musste. Für Sitzungen aber hatten sie weder Geduld noch Zeit. Weil ihre Majestät jedoch auf den gemalten Konterfeis von meiner Hand bestand, blieb nichts übrig, als sie nach Fotografien zu malen. Das erste Konterfei von Stanley hat mir nicht gerade missfallen, aber zufrieden war ich nicht. Also malte ich ein zweites Portrait, das mir und auch der Queen gefiel und jetzt in der Galerie in Oxford hängt. Weiß der Himmel, was ich mit der ersten Ausführung machen werde. Noch ist der Ruhm des Mannes ja nicht verblasst, wer weiß, am Ende find’ ich noch einen Abnehmer. Bei Slatin Pascha war’s ähnlich. Als ich diesen Haudegen, der ja ein waschechter Wiener ist, vor zwei Jahren hier in der Stadt wieder traf, trauerte er um seine gerade verstorbene, um viele Jahre jüngere, bildschöne Frau, die übrigens auch Alice hieß. In der Bibliothek drüben habe ich sein Buch ‚Fire and Sword in the Sudan‘, worin er über seine sechszehnjährige Gefangenschaft am Hof des Mahdi in Khartoum geschrieben hat; Queen Victoria hat es mir geschenkt, ich könnt’s Ihnen leihen.“

„Oh, ja, bitte. Das wird auch meinen Mann interessieren“, sagte Alice und fragte: „Haben Sie Henry Stanley einmal auch persönlich kennengelernt?“

„Sicher. Ein großer Explorer vor dem Herrn oder vielmehr vor der Queen! Angeblich hat er in Afrika Kopf und Kragen riskiert. Grad sehr sympathisch konnt’ ich ihn nicht finden, ganz im Gegensatz zu Slatin Pascha war er recht arrogant.“

Nachdem sie sich nun wieder rühren durfte, fragte Alice den Meister:

„Sie haben mir ja vorige Woche schon angedeutet, wie sich im Lauf Ihres Lebens auch Ihre eigene Malweise wandelte.“

„So, so. Hab’ ich das? Bin schon recht vergesslich, das müssen Sie mir nachsehen.“

Darauf Alice: „Sie haben das Porträt von Kaiserin Zita mit Ihren Arbeiten vor fünfzig Jahren verglichen.“

Angeli legte den Stift ab: „Ah ja, stimmt. Ich hab’ sie in Reichenau gemalt, im Jahr ’17, in meinem Atelier, das leider jetzt leer steht und verstaubt.“

Alice warf ein: „Ah, so ein Zufall! Wir haben vor ein paar Wochen beim Wilhelm Regler ein kleines Ölbild gesehen, das Ihr Atelier dort draußen zeigt. Gemalt von Emil Schindler, ziemlich flott, beinahe könnt’ man sagen: impressionistisch.“

Angeli lachte: „Ich kenn’ das Bild natürlich auch, und sie haben gar nicht unrecht. Der Schindler muss es in größter Geschwindigkeit auf die Leinwand geschmissen haben, doch kann man nicht sagen, dass es gehudelt wär’. Es hat schon was, weswegen er’s wohl auch behielt. Nur, das Bild zeigt mein früheres, viel kleineres Atelier, weswegen es mehr als dreißig Jahre alt sein muss, ja, sogar ganz bestimmt, weil der Emil Schindler, soweit ich mich erinnere, lang vor 1900 verstarb. Ich hab’ ihn sehr gemocht und ihn dabei ehrlich bedauert für das G’frett mit seiner Frau, die jetzt der Carl Moll geheiratet hat. Dem kann man nur wünschen: Gott schütze Dich!“

Angeli schaute Alice fragend an: „Wie sind wir jetzt auf dieses Bild gekommen?“

Und sie erinnerte ihn: „Wir sprachen vom Porträt der Kaiserin Zita.“

„Ah ja. Das war, wie gesagt, im Frühjahr ’17. Vor der ersten Sitzung waren wir, meine Frau und ich, vom damaligen Erzherzog Karl zu einem eleganten, aber im Vergleich zu früher eher steifen Souper in die Villa Wartholz geladen. Früher nämlich, vor dem Krieg, da gingen wir im Sommer dort, fast könnte man sagen, ein und aus, denn wir waren ja Nachbarn – mein Zuhause und das Atelier grenzen an den kaiserlichen Besitz und unser Sohn Gustav war eng befreundet mit Erzherzog Karl. Die zwei Gleichaltrigen verstanden sich bestens, trieben Sport, gingen auf die Jagd und teilten eine besondere Leidenschaft, Sie ahnen es nicht, für Hundezucht! Die beiden waren so eng, dass im 12er-Jahr, als Zita ihr erstes Kind, man könnte sagen den jetzigen Kronprätendenten Otto, auf die Welt brachte, ihr Gemahl die frohe Nachricht telegrafisch allererstens unserem Sohn Gustav übermittelte.

Nach dem Attentat auf Franz Ferdinand in Sarajevo war natürlich auf einen Schlag alles anders, der vorher umgängliche Karl wurde ein eher steifer Erzherzog-Thronfolger und zwei Jahre später beerbte er Kaiser Franz Joseph und so weiter, na ja, wir haben ja das Ende der traurigen Geschichte erlebt.

Aber zurück zum Porträt: Die junge Kaiserin erbat sich eine schlichte Ausführung, ohne Pomp und Prunk. Das Bild sollte privaten und intimen Charakter haben, denn es war als Überraschung für ihren Gemahl gedacht. Ich habe mich daran gehalten und so war’s mir auch viel lieber, denn die repräsentativen Gemälde, genauso wie die Fotografien, die den jungen Majestäten nach der Inthronisierung quasi aufgedrängt wurden, fand ich, verzeihen Sie, schauderbar. Beim Kaiser Karl ist, mir völlig unverständlich, der Tom von Dreger hoch in der Gunst gestanden. Es hat aber nicht lange gedauert und gar nicht erst den verlorenen Krieg gebraucht, um für jedermann sichtbar zu machen, wie flach und schal der Mann ihn malte. Sein Unvermögen hat sich, getrau’ ich mir zu sagen, auf das Porträt übertragen und den Kaiser Karl regelrecht diminuiert. Kürzlich habe ich in einer Selbstdarstellung des Tom von Dreger gelesen, dass er in den Achtzigerjahren mein Schützling an der Akademie war. Das stimmt zwar, ist mir aber nach solchem Leistungsabfall jetzt unangenehm.

Hoffentlich kommt das bei Ihnen nicht so an, als wäre ich gekränkt gewesen, den jungen Kaiser nie porträtiert zu haben. Das war ich sicher nicht und hab’ mich auch nicht um Aufträge gerissen.

Zita hingegen hab’ ich gern gemalt, denn sie ist wirklich ein starker Charakter. Und die Sitzungen waren unterhaltsam, so ähnlich wie ich’s mir erwartet hatte. Allerdings, mit dem Porträt war sie nur halb und halb zufrieden. Sie fand sich zu streng. Und dabei finde ich sie gerade eben streng, selbstbewusst, unerhört zielstrebig. Ich mag nicht über ihre politische Einflussnahme auf die Geschehnisse in der kurzen Regentschaft ihres Gemahls urteilen, über ihre Rolle bei dem gescheiterten Restaurationsversuch schon gar nicht. Nur so viel: Sie hat die Zügel bestimmt viel straffer als er in den Händen gehalten. In allem.“

„Apropos Kaiser Karl“, sagte Alice nun, „ich habe etwas mitgebracht, nämlich eine Fotografie, die mein Mann 1917 gemacht hat und die er Ihnen gerne zeigen möchte. Kaiser Karl mit Federhut, der, wie mir Ferdinand sagte, schillernd grün war.“

Angeli beugte sich über das Bild, schüttelte nach einer Weile den Kopf und sagte: „Wohl eine gelungene Fotografie, aber was für ein schauerlicher Kopfschmuck. Man könnt’s beinahe eine Karikatur nennen, die der junge Kaiser damit abgibt. Dass er sich dagegen nicht gewehrt hat? Gibt’s davon eine Lithografie?“

Alice verneinte: „Eigentlich war eine solche geplant und mein Mann war auf eine große Auflage vorbereitet, aber der Obersthofmeister Montenuovo war dann aus unbekanntem Grund dagegen.“

„Besser so. Die Leut’ hätten sich’s Maul z’rissen über den Tschako.“ Dann wandte er sich Alice zu: „So, das war’s für heute. Sie sind sehr brav gesessen. Danke Ihnen sehr!“

Alice war aufgestanden und bat Angeli, ob er nicht ihre Neugier befriedigen wolle, ihr nämlich zu sagen, was es denn mit der HolbeinKopie für eine Bewandtnis habe, nachdem ihr das Bild aus der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen in Berlin so vertraut war.

„Gut“, sagte Angeli, „ich muss aber etwas vorausschicken. Die Geschichte dieses Gemäldes bedarf einer Einleitung, bei der’s Ihnen hoffentlich nicht fad wird.“

„Aber sicher nicht, ich bitte Sie!“

„Na gut, und gleich vorweg, es ist natürlich eine Kopie, aber nicht von mir gemalt. Sie wurde mir von einer Dame zum Geschenk gemacht, deren Namen Sie nur schwer erraten könnten: Kaiserin Friedrich, die Tochter von Queen Victoria. Sie war die Gemahlin des deutschen Kaisers Friedrich III., führte dreißig Jahre lang mit ihm eine glücklich Ehe, bis er 1888 einem Krebsleiden erlag.

Victoria, die sich in den folgenden dreizehn Jahren Witwenstand immer nur als Kaiserin Friedrich titulieren ließ, war erstaunlich begabt im Zeichnen und Malen. Vorgestellt wurde ich ihr und ihrem Gemahl bei der Weltausstellung 1873 in Wien. Sie sahen dort in der großen Kunstausstellung von mir gemalte Porträts, waren ‚recht angetan‘ und gaben mir stante pede Aufträge, und gar nicht wenige. Schon anlässlich meines ersten Aufenthalts in Berlin bat mich Kronprinzessin Victoria, ihr Malunterricht zu geben. Aber nicht dass Sie glauben, ich wäre ihr einziger Lehrer gewesen. Sie holte sich auch Adolph Menzel, Anton von Werner, Franz von Lenbach und andere, ich aber – in aller Bescheidenheit – war tatsächlich ihr Favorit! Genauso wie mich später ihre Mutter, Queen Victoria, präferierte. Nein, ganz im Ernst, wir haben uns außerordentlich gut verstanden. Nicht nur hat sie meine Kritik an ihrer Malerei gut vertragen und wurde wirklich Jahr für Jahr immer besser. Ich darf mir einbilden, ich hab’s auch ganz gut verstanden, die häufig sorgenvolle Frau aufzuheitern mit meinen G’schichterln und meinem Gesang. Weiß Gott, wie oft war ich zum abendlichen ‚Diner en famille‘ eingeladen! Und auch zu großen Abendgesellschaften, zum Beispiel im Salon der Gräfin Schleinitz, wo’s dermaßen stramm deutsch-kultiviert zuging, dass ich manchmal für ein bissl lockere Unterhaltung sorgen musste. Einmal hab ich sogar ein Quartett vom Wiener Männergesang-Verein nach Potsdam mitgebracht, das war ein mords Erfolg. Eine solche Stimmung ist da aufgekommen, beinah eine Hetz, dass im Kronprinzenpalais lang nach Mitternacht, noch gedudelt und gejodelt wurde.“

Solche Erinnerungen bereiteten Angeli sichtlich Vergnügen, er setzte aber unvermittelt mit ernst gewordener Miene fort: „Victoria hatte viel zu ertragen! Schon allein weil sie als weltoffene, liberal eingestellte Engländerin im Zicke-zacke-Preußen überall aneckte, von den Schwiegereltern ignoriert wurde und im dauernden Streit mit Bismarck, dem Blut-und-Eisen-Kanzler, lag. Er pflegte ein tiefes Misstrauen gegen sie, ‚die Engländerin‘, ließ sie fortwährend ausspionieren und hat ja letztlich ihren Gemahl, den Kronprinzen, politisch kaltgestellt. Dazu noch die unglückliche Niederkunft ihres ersten Kindes, des späteren Wilhelm II., der nach einer Steißgeburt mit einem verkrüppelten linken Arm und dabei auch mit einem, wie man gesagt hat, leichten Dachschaden auf die Welt kam. Und über allem der unaussprechliche Jammer, dass sie und der Kronprinz vergebens auf den Thron gewartet hatten, weil der Alte, Kaiser Wilhelm I., nicht abtreten wollte. Als er schließlich starb, war sein Sohn auf den Tod krank. Und was blieb ihr? Eigentlich nichts als Verbitterung bis ans Lebensende. Die deutschtümelnde, chauvinistische und ganz aufs Militaristische ausgerichtete Politik ihres Sohnes, des Wilhelm Zwo, machte ihr zu Recht die größten Sorgen, denn sie richtete sich nicht nur gegen Frankreich, sondern auch gegen Britannien, ihre geliebte Heimat. Victoria blieb bis ins hohe Alter ganz klar im Kopf und so hellsichtig, dass sie die eminente Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Deutschland und den Verbündeten Frankreich und England erkannte.

Ich war der Kaiserin, deren vielfache Probleme mir gut bekannt waren, bis zu ihrem Tod herzlich verbunden. Vielleicht ist mir auch deshalb das große Gemälde, das die Kaiserin in der Witwentracht zeigt, so gut gelungen, dass ich es zu einem meiner besten Bilder zähle, wenn es nicht überhaupt das Beste wurde. Als ich’s ihr übergab, das heißt eigentlich zum Geschenk machte, war sie so gerührt, dass ich im Gegenzug von ihr die Kopie des Holbein-Bildes erhielt, das sie in jahrelanger, akribischer Arbeit geschaffen hatte. Das war doch eine sehr noble Geste, finden Sie nicht?“

Alice stimmte natürlich zu und meinte, sie würde zu gern das Porträt der Kaiserin sehen. Angeli vermutete, es müsse wohl im Friedrichshof im Taunus sein. Den hatte die kaiserliche Witwe samt Mobiliar und Kunstsammlung ihrer jüngsten Tochter vererbt. Er könne ihr aber gerne eine Lithografie schenken, nur müsse er sie erst noch suchen.

Angeli fügte noch hinzu: „Ich war immer dankbar, dass Ihre Hoheit mich gut leiden konnte, dass sie mich gern mochte. Durch Victoria sind mir die Türen zu den Windsors, zuallererst zu ihrer Mutter, der Queen, aufgegangen. Und Victoria, das sollte ich auch noch sagen, war eine so gebildete und kluge Frau, dass sich mit ihr zu unterhalten großer Gewinn war. Sie hatte einen immens weiten Horizont und blieb dabei eine einfache, umsichtig denkende Frau. Hätten sie und ihr Gemahl auf dem deutschen Kaiserthron Platz behalten, ich bin sicher, wir hätten uns den Großen Krieg erspart.“

„Dazu aber“, warf Alice fragend ein, „hätte Friedrich, wäre er gesund geblieben, der unbändigen Politik Bismarcks Paroli bieten müssen. Ob er dafür auch stark genug gewesen wäre?“

Angeli wiegte bedächtig den Kopf: „Vielleicht, vielleicht auch nicht, wer kann das schon sagen. Der Kronprinz war unerhört beliebt in Berlin, ein prachtvoll schöner Mann, nicht ganz frei vom preußischen Militarismus, aber doch sehr viel anders als sein Sohn. Ich denke, mit Victorias liberalen Vorstellungen, hinter denen zu stehen sie ihn gezwungen hätte, wäre manches anders gekommen, wäre jedenfalls die europäische Politik nach 1890 anders verlaufen. Aber leider, Deutschland ging, genauso wie unsere k. u. k. Monarchie, kaputt und Wilhelm II., was man so liest, ist jetzt in seinem holländischen Exil, dem Schloss Doorn, zu einem leidenschaftlichen Holzhacker geworden.“

„Haben Sie den Kronprinzen und späteren Kaiser Friedrich ebenfalls porträtiert?“

„Ja, selbstverständlich, sogar mehrmals, wobei das große Staatsporträt offenbar solchen Eindruck machte, dass es der Theodor Fontane in ein berührendes Gedichte eingebaut hat!“

„Wie das?“

„Na, das ist jetzt aber definitiv eine zu lange Geschichte, die ersparen wir uns. Lieber leih’ ich Ihnen noch ein weiteres Buch, einen Gedichtband, in dem dieses Poem enthalten ist. Es heißt: ‚Letzte Begegnung‘. Vielleicht gefällt Ihnen dann auch anderes von Fontane, der mir jedenfalls sehr liegt, vielleicht weil er und seine Werke nicht mehr dem Zeitgeschmack entsprechen. Ein bissl so wie ich, nicht wahr?“

Alice war verlegen, weil ihr keine passende Replik in den Sinn kam, und so schüttelte sie nur den Kopf und sagte: „Oh ja, das werd’ ich gerne lesen.“

Daraufhin beschloss der Maler die Sitzung. Alice erkannte, dass er müde geworden war, und doch beendete er ihren Besuch mit der liebenswürdigsten Freundlichkeit.

Der Einladung zu einem abendlichen Souper bei ihnen in die Sternwartestraße, wann immer nach seinem Belieben, wollte er nicht folgen, indem er ihr sagte: „Das ist sehr lieb, aber Sie haben ja gesehen, ich geh’ am Stock. Der Hexenschuss neulich, ich will gar nicht mehr dran denken. Mir ist das Treppensteigen jetzt mühsam geworden, obwohl ich’s mir täglich mindestens einmal antu’. Vielleicht später einmal. Und jetzt kommt doch der Sommer, das ist so keine gute Zeit für Besuche, denk’ ich. Nehmen wir’s uns für den Herbst vor.“

„Bleiben Sie in Wien?“, wollte Alice wissen.

„Vorläufig ja. Aber im August hab’ ich vor, wieder nach Gmunden, zu den gastfreundlichen Cumberlands zu fahren. Dort bin ich sehr gern und hab’ in dem victorianischen Riesenbaukasten ein nettes Kammerl, zu dem die Welfen ‚niedlich‘ sagen.

Und, in case of emergeny, wie’s in England heißt, kann ich mich auf einen braven Medicus in Gmunden verlassen, der meine diversen Zipperlein schon ganz gut kennt.“

Als Termin für die nächste Sitzung schlug er zuerst den morgigen Freitag vor, bis ihm einfiel, dass er ja im „Prückl“ mit Freunden zum Whistspielen verabredet war:

„Diesen Termin darf ich nicht spritzen, verehrteste Alice, das müssen Sie einsehen! Mein Freund, der Baurat Doderer, würd’s mir nie verzeihen. Machen wir uns den Montag aus. Und, wenn belieben, wieder über Mittag, da machen Sie mir eine große Freud’. Allein tafeln, das is’ doch fad.“