„Meine Visite ist wegen meines Urlaubs überfällig, verehrter Herr Professor“, entschuldigte sich Dr. Seeliger und öffnete seine braune, bauchige Arzttasche, „aber Sie sehen so grundgesund aus, dass ich mir keinen allzu großen Vorwurf werd’ machen müssen.“

Angeli lachte: „Das G’sundbleiben tu’ ich hauptsächlich Ihnen zu Fleiß, um Sie, so lang’s geht, positiv zu enttäuschen, wenn Sie wieder nix finden. Aber gar nix haben wir’s diesmal nicht. Vor vierzehn Tagen ist es mir eingeschoss’n, ich sag’ Ihnen, das waren zwei lange und teuflische Tage.“

Während der folgenden Untersuchung war Angeli neugierig zu erfahren, woher der nicht mehr ganz junge Mediziner seine gute Farbe habe.

„Ich war vierzehn Tage in Südtirol und hab’ meistens schönes Wetter gehabt.“

Angeli kannte des Doktors Passion fürs Wandern und Klettern und fragte ihn: „War’n Sie wieder mit Seil und Haken unterwegs?“

„Cimone della Palla, Latemar, Rosengarten und zum Schluss am Ortler, immerhin der höchste Berg unserer verflossenen Monarchie. Was soll ich Ihnen sagen, wunderbare Touren. Nur tut einem halt das Herz bluten, wie die Südtiroler von den Italienern drangsaliert werden. Glauben Sie mir, man erlebt wirklich arge Szenen.“

Angeli schloss die Augen: „Die möcht’ ich mir lieber gar nicht vorstellen. Mir geht das nahe, weil meine Familie ursprünglich aus Venedig, später aus Südtirol, aus Brixen stammt, allerdings seit Generationen in Wien ansässig ist.

Wie da nach dem Krieg von den Siegermächten, zu denen Italien ja nicht eigentlich gehört hat, alles aufgeteilt worden ist, da kann man nur sagen‚ ‚verbrecherisch‘. Wenn ich’s mir bei diesem Schacher in Paris hätt’ aussuchen können, dann wär’ ich dafür gewesen, dass sie das, was jetzt Burgenland heißt, behalten, dafür aber Südtirol österreichisch bleibt. Das sag’ ich, der ich aus Ödenburg stamme, also quasi ein halber Ungar bin.“

Während Seeliger ihm Brust und Rücken abklopfte, räsonierte Angeli weiter: „Dass es so gekommen ist, wie’s heute ausschaut, das hat halt seinen fatalen Grund auch darin, dass viele unserer Herren Politiker dem uns verbliebenen Deutsch-Österreich keine Chance gegeben haben. Die war’n doch allermeist für den Anschluss an Deutschland, schon gar der Karl Renner, der als Sozialdemokrat deswegen mit den Deutschnationalen pack’lt hat. Dass das dem Clemenceau nicht gepasst hat, das hätte man eigentlich wissen müssen. Und auf ein Mal war auch die schon verhandelte Autonomie für Südtirol kein Thema mehr. Alles haben sie vermurkst damals, eine Schand’!“

Blutdruck und Puls wurden noch abgenommen, während Angeli weiter klagte: „Die vierzehn Punkte des Woodrow Wilson waren ja nicht einmal das Papier wert, auf das der sie geschrieben hat. Punkt zehn:

‚Den Völkern Österreich-Ungarns sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden.‘ Einen Schmarrn! Der Clemenceau hat nur darüber gelacht und angeblich gesagt: ‚Wilson langweilt mich mit seinen vierzehn Punkten; selbst der Allmächtige hatte nur zehn Gebote gebraucht.‘ Und die Italiener haben sich sofort über Südtirol hergemacht. Alto Adige. Zum Weinen!“

Der Doktor Seeliger war mit seiner allgemeinen Untersuchung fertig und zufrieden und sah sich noch Beine, Hüften und Rückgrat an. Er vermutete ein Lendenwirbelsäulensyndrom, das er Angeli zu erklären versuchte, bis der ihn unterbrach: „Ich bitt Sie, hör’n’S auf! Wenn Sie mir nur so viel versichern, dass es ein ordinärer Hexenschuss war oder, von mir aus, ein ganz gemeines Kreuzweh und nichts Schlimmeres, dann nehm’ ich’s auf mich, selbst wenn’s wieder zum Aus-der-Hautfahren wird. Was raten Sie mir, was muss ich prophylaktisch tun oder unterlassen?“

Dr. Seeligers Empfehlungen waren Schonung, Wärme, schmerzlindernde Tabletten und eine Salbe, die er noch verschrieb, bevor er seine Utensilien in seine Tasche verstaute. Einen abschließenden Rat konnte er nicht lassen: „Immer viel trinken, Herr Professor. Viel trinken!“ Worauf Angeli meinte: „Ja, ja, weiß schon, sogar was und was nicht …“

Als der Arzt das Haus verließ, erklangen aus dem Salon die warmen, melodischen Glockenschläge der alten Pendeluhr. Es war dreiviertel zehn. Alice Schmutzer sollte zu der letzten Sitzung kommen und danach wieder mit ihm soupieren. Bis zu ihrem Erscheinen arrangierte er die Staffelei an der bisherigen Stelle, befestigte darauf ihr Porträt und ordnete mit Sorgfalt seine Malutensilien.

Dann warf er einen ersten Blick ins ‚Neue Tagblatt‘. Und da war ausgerechnet ein Artikel über Georges Clemenceau, der jetzt, nach dem Gespräch mit dem Doktor, seine besondere Aufmerksamkeit fand. Es wurde berichtet, der französische Ministerpräsident a. D. werde sich im Ruhestand seinen Memoiren widmen, für die er schon den Arbeitstitel Grandeurs et misères d’une victoire bekannt gegeben habe. Diese Kurzmitteilung brachte Angeli in Rage.

So wie für ihn Deutschland und Österreich ohne Zweifel die Verlierer des Krieges waren, machte er die zwei Mächte durchaus nicht allein schuldig am Krieg. Zwar, unbestritten, Auslöser war das Attentat auf Franz Ferdinand oder vielmehr das darauffolgende, unkluge Ultimatum an die Serben, aber auf den Waffengang haben genauso dringend die Russen und noch mehr die Franzosen gewartet. Endlich Rache für 1870, für Sedan, darum ging es Paris, davon war er überzeugt. Und dafür und dahinter stand Georges Clemenceau, der Kriegstreiber. Wie er die Friedensbemühungen Kaiser Karls 1917 nicht nur in den Wind schlug, sondern bösartig im Jahr darauf durch die Veröffentlichung der Sixtus-Briefe torpedierte, das hielt Angeli für einen historischen Skandal. Er hieß Le tigre bei den Franzosen, die ihn noch die Friedensverhandlungen führen ließen, dann aber abwählten. Für Österreich war sein Ausspruch ‚L’Autriche, c’est ce qui reste‘ eine Katastrophe.

Angeli wurde ihm vorgestellt, als Clemenceau der Brautführer bei der Hochzeit seines Bruders Paul mit Moritz Szeps’ Tochter Sophie war. Es hat geheißen, dass er sich in den Tagen und Wochen in Wien in Sophies Schwester Bertha verliebte, was aber zu nichts führte, weil aus ihr bekanntlich die Zuckerkandl wurde.

Heute fand Angeli die Vorstellung geradezu widerlich, dass er Clemenceau hätte porträtieren sollen, wie es Freund Szeps vorschlug. Der Franzose, damals ein Radikalsozialist, trug schon zu dieser Zeit einen starken Schnurrbart, der inzwischen so weit wucherte, dass er wie ein dicker Wulst von den Nasenlöchern fast bis aufs Kinn herunter fiel. Vom Mund war da nichts mehr zu sehen, was Angeli abstieß, zumal er der festen Überzeugung war, dass es ganz besonders auf den Mund ankommt, will ein Porträtmaler den Charakter seines Sujets erfassen. Er hatte darüber vor ein paar Jahren im Gespräch mit einem Redakteur der ‚Wiener Zeitung‘ so quasi philosophiert und daraus ist ein Feuilleton geworden, das er gern Alice Schmutzer zum Lesen geben wollte. (11)

Inzwischen kam Alice Schmutzer und war so pünktlich wie an den Tagen zuvor. Sie brachte einen großen Strauß Hortensien in zweierlei Farben, sehr geschmackvoll zusammengestellt. Als Modell war sie wieder bemerkenswert geduldig und ‚brav‘, wie ihr Angeli attestierte,

sodass er das Porträt gegen Mittag für fertig, wenn auch nicht vollendet, erklären konnte. Da und dort brauche es noch ein bissl Korrekturen und dann den Firnis, aber dafür wäre keine weitere Sitzung mehr notwendig.

„Sie sind erlöst!“ Bei diesen Worten hoben der Maler und sein Modell zwei Gläser mit altem Sherry – Vorkriegsjahrgang, wie Angeli stolz vermerkte – und sie freuten sich beide über das gelungene Bild.

„Das wird die größte und schönste Überraschung für meinen Mann, die ich ihm am liebsten mit Ihnen gemeinsam bereiten möchte. Lässt sich das irgendwie arrangieren?“

Angeli meinte: „Aber sicher. Müssen Sie ihn halt wieder hierher locken!“

„Geburtstag hat er erst im September. Bis dorthin ist’s aber noch so weit.“

Darauf Angeli: „Für mich nicht, sofern ich’s noch erleb’. Die Zeit verrinnt mir wie Sand zwischen den Fingern.“

Man entschied, bis nach dem Sommer zu warten. Vor dem Lunch nahmen sie Platz im Kabinett und setzten ihr Gespräch über moderne Kunst, das sie vorhin unterbrochen hatten, fort.

„Sie haben“, sagte Angeli, „den Ausdruck ‚Avantgarde‘ benutzt. Da drängt es mich, klipp und klar zu sagen, dass diese Bezeichnung, die so wie andere auch, vom Militär entliehen ist, auf viele der sogenannten Modernen überhaupt nicht zutrifft. Wie ich das meine? Nun, Militarist war ich zwar nie, aber soviel weiß ich: Avantgardisten müssen vorausreiten, um für die nachrückende Truppe unbekanntes Terrain aufzuklären. Sie sind Teil der Truppe und haben für die Truppe zu rekognoszieren. Das aber machen die meisten unserer ‚Modernen‘ gerade nicht. Sie sind auf eigene Faust unterwegs und lassen jedwede Tradition hinter sich, um nicht zu sagen, sie verraten sie, schmähen sie sogar. Somit steht vielen von ihnen die Bezeichnung gar nicht zu.“ Darauf Alice: „Erlauben Sie mir bitte eine Konkretisierung an einem Beispiel. Sie zählen, wie Sie mir sagten, die Futuristen und Kubisten zu dieser Kategorie. Richtig?“

„Ja, eindeutig!“

Worauf Alice meinte: „Diese Künstler . . .“

„Pardon, sagen Sie lieber Maler“, unterbrach sie Angeli.

„Gut. Wenn ich also beispielsweise an Pablo Picasso denke, sind Maler wie er ja ganz sicher auch von irgendwoher gekommen. Manche waren auf einer Akademie, sind jedenfalls nicht vom Himmel gefallen. Sie haben nach einem neuen Ausdruck, nach einem neuen Stil gesucht. Damit unterscheiden sie sich nicht wesentlich von, sagen wir, den Impressionisten. Die sind inzwischen etabliert, am Kunstmarkt sowieso, längst aber auch in den großen Museen. Anfangs empfand man sie selbst in Frankreich als eine Zumutung. Stellt sich da nicht die Frage, ob selbst eine so eigenartige Richtung wie der Kubismus früher oder später ähnliche Wertschätzung erfahren wird.“

Durch seine vor der Brust verschränkten Arme signalisierte Angeli Abwehr: „Zuerst ein Wort zu Pablo Picasso. Kein Zweifel, er ist ein herausragender Maler, der sich tatsächlich vor ein paar Jahren als Kubist bezeichnet hat und einiges in dieser verqueren Art produzierte. Ich wiederhole, was ich Ihnen vor ein paar Tagen schon sagte. Er ist gänzlich davon abgekommen und stellt neuerdings wieder eher konventionell gemalte Werke aus. Ich habe Reproduktionen

gesehen und war beeindruckt. So weit so gut.

Dann zu den Impressionisten. Als dieser Malstil aufkam, das geb’ ich zu, hat er mich nicht interessiert. Ich war in den Siebzigerjahren viel zu beschäftigt und so oft im Ausland, wo bis in die späten Achtzigerjahre weder in Russland noch in Deutschland, schon gar nicht in England, das Publikum sonderlich heiß auf die Franzosen, auf den Impressionismus, war. Ich bin erst auf sie aufmerksam geworden, als es in Deutschland zu einer Kontroverse, nämlich zu einer schroffen Ablehnung dieses Malstils, kam. Die ging von Kaiser Wilhelm persönlich aus und hatte nicht nur mit seinem engen Kunstverständnis, sondern auch mit seiner Ablehnung von allem Französischen zu tun. In diese Kampagne ließen sich der Museumsdirektor Bode und der unstrittig geniale Maler Anton von Werner einspannen, worauf als Konsequenz der Max Slevogt, der Max Liebermann und der Lovis Corinth protestierten und prompt auch in Berlin eine Secession gründeten. Diese drei Herren, alles gute Freunde von mir, haben sich derart massiv für Hugo von Tschudi, den Direktor der Nationalgalerie in Berlin, eingesetzt, bis dieser endlich französische Impressionisten für das Nationalmuseum ankaufen durfte.

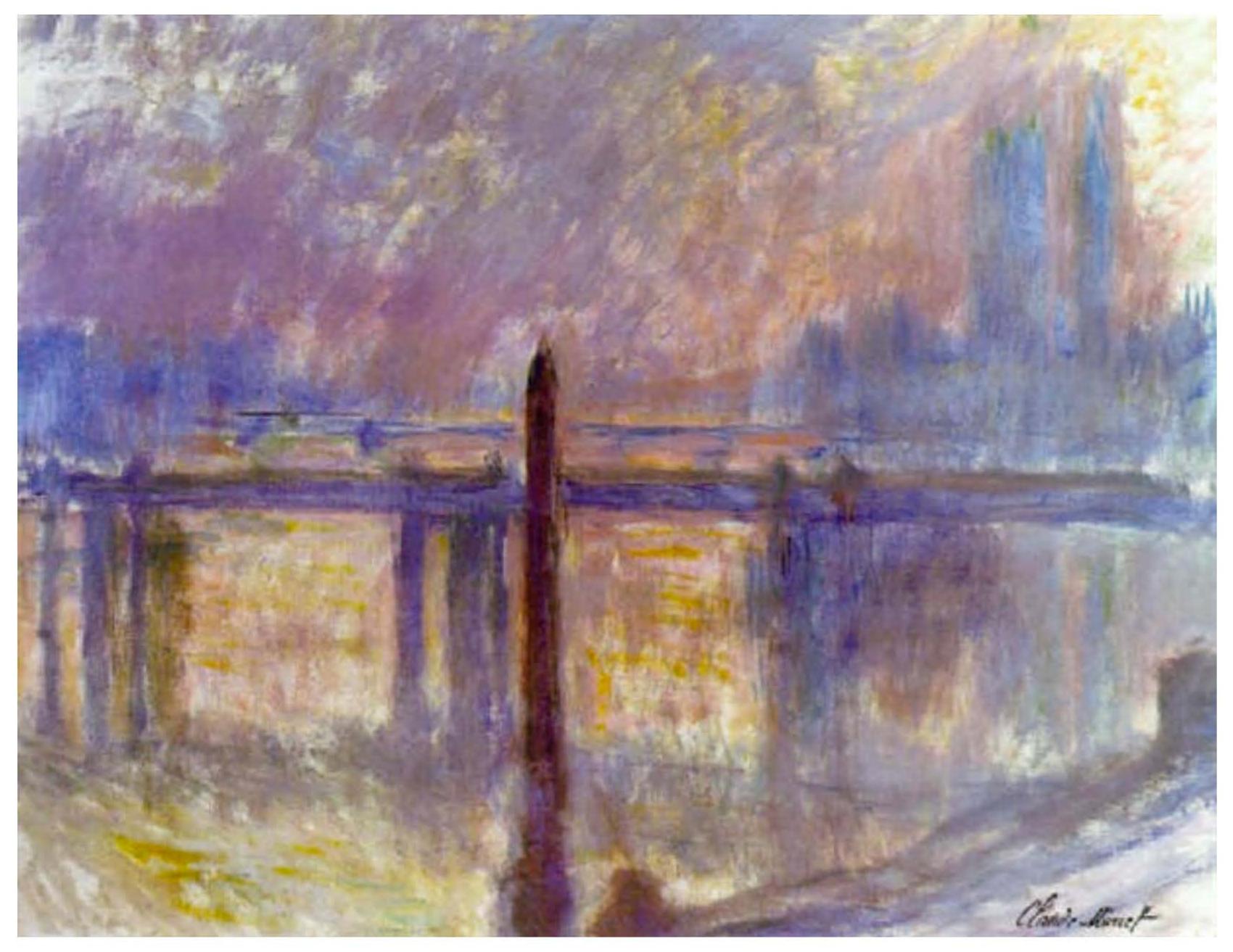

Ich möchte zu diesem Stil aber noch etwas hnzufügen. Im Herbst 1903 bin ich in London auf einen waschechten, einen französichen Impressionisten gestoßen, nämlich auf Claude Monet.

Monsieur logierte mit seiner Madame, übrigens mit Namen Alice, im Hotel Savoy, einem vorzüglichen Hotel am Nordufer der Themse, das zeitweise auch mein Hotel war. Ich bin nicht nur mit ihm ins Plaudern gekommen, ich hab’ ihm auch beim Malen über die Schulter geschaut. Es war erstaunlich, wie geradezu versessen Monet auf das diffuse Londoner Licht war, das sich dort dem vielen Nebel, Dunst und Rauch verdankt. Je abscheulicher das Wetter war, umso mehr kam es seinem Malstil entgegen. Er arbeitete sich von früh bis spät immer an den gleichen Sujets ab, den Themse-Brücken und dem Parlament. Wie er mir sagte, angeblich bis zu hundert Mal. Er gilt als einer der besten unter den französischen Impressionisten. Meinen Sie auch?“

Alice stimmte zu: „Ganz bestimmt. Ich hab’ bisher aber nur ein Gemälde von ihm im Original gesehen, das kürzlich von der Österreichischen Galerie angekauft wurde. Es stellt einen Koch dar, Monsieur Paul, und es hat mir sehr gefallen.“

„Ja“, sagte Angeli, „ich hab’ darüber gelesen, leider aber noch keine Abbildung gesehen. Schade!“

Und Alice wieder: „Hat Sie Monets Malweise aber nicht befremdet? Sie ist doch so weit weg von jedem Naturalismus und Realismus.“

„Nein, gar nicht“, antwortete Angeli, „denn ich sehe speziell in den Londoner Bildern ein interessantes Bemühen, an den William Turner heranzukommen, ihn womöglich zu übertreffen. Ich nehme an, Sie kennen Turner-Bilder?“

„Ja, aber natürlich auch nur von Abbildungen.“

„Ein dreiviertel Jahrhundert vor Monet und Konsorten gibt’s bei Turner schon sozusagen eine Entmaterialisierung, einen Verzicht auf Realismus, der sogar so weit geht, dass das Sujet mancher Bilder nur noch suggestiv zu erkennen ist. Alles ist Kolorit, in unglaublichen Nuancierungen und Schattierungen, was dennoch zu einer faszinierenden Sicht auf das jeweilige Motiv hinführt.

Wenn ganz ähnlich die Impressionisten dem Realismus Adieu gesagt haben, wenn sie meinten, damit Ballast abzuwerfen, frei zu sein und sehr individuell zu einer neuen Sicht auf die Wirklichkeit zu finden, dann anerkenne ich das, sage ich nichts dagegen. Bedenken hätte ich nur, wenn damit Verzicht auf künstlerisches Können einhergeht.“

Weil Alice nichts dazu sagte, setzte er fort: „Im übrigen stimmt natürlich, dass der Künstler ein Kind seiner Zeit ist. Wer jetzt in seinen stärksten Jahren steht – da spreche ich nicht von mir, weil die meinen

liegen weit zurück – wird zwangsläufig den brachialen Umbruch, den der Großen Krieg gebracht, mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst reflektieren. Wenn sich das in einem veränderten, neuen Stil niederschlägt, als Fortsetzung u n d Auseinandersetzung mit dem Erbe vorangegangener Epochen, kann ich das begrüßen. Gehen dabei aber Sinn und Zweck sowie Ästhetik verloren oder, noch ärger, kehren sich bis zur Unkenntlichkeit um, dann ist bei mir Schluss.“

„Zielen Sie damit auf die abstrakte Malerei?“

„Lassen Sie mich so sagen: ‚Generell lehne ich Maßlosigkeit in der Kunst ab. Daher halte ich es für ein völliges Missverständnis, wenn Künstler die Autonomie, die sie nun schon seit Jahrhunderten haben, derart in Anspruch nehmen, dass sie alle Grenzen, nicht nur des Geschmacks, vor allem des Anstands und der Ernsthaftigkeit, glauben niederreißen zu dürfen. Wenn die Franzosen von l’art pour l’art sprechen, dann trifft das meine Bedenken.“

Mit leichtem Bangen wiederholte Alice ihre Frage: „Also sind Sie mit der abstrakten Malerei nicht einverstanden?“

Angeli wiegte den Kopf: „Das Abrücken von der Gegenständlichkeit, wie gesagt bei Turner und Monet, war und ist künstlerisch absolut legitim. Wer wollte solche Malerei in Frage stellen? Gleiches kann für die Wiedergabe einer Empfindung oder einer Stimmung auch ohne reale Vorlage gelten, solange es dem Maler gelingt, den Betrachter seiner Schöpfung in Schwingung zu bringen. Doch wie heißt’s bei Schiller: ‚Wehe wenn sie losgelassen!‘ Regellosigkeit und Freizügigkeit werden, fürchte ich, hin und hin ungute Folgen zeitigen, ein Abgleiten ins Banale und Triviale. Aus der Malkunst wird, salopp gesagt, ein Klecksen und Patzen, das sich frech als Kunst etikettiert und in Wahrheit nichts ist als ein Bluff. Die abstrakte Kunst öffnet Schwindlern und Dilettanten Tür und Tor. Einem orientierungslosen Publikum, dem der Maßstab für wirkliche Meisterschaft fehlt, wird purer Schwachsinn als moderne Gegenwartskunst vorgegaukelt.“

Alice wollte nicht weiter nachsetzen und wechselte geschickt in Angelis eigentliche Fach:

„Was wird man von der Porträtmalerei erwarten oder womöglich befürchten müssen? Was für Entwicklungen oder Entgleisungen zeichnen sich, aus Ihrer Sicht, in Ihrem spezifischen Genre ab?“

Nach einer kurzen Pause sagte Angeli: „In Wien gibt es einen Architekten, der mir nicht liegt, den ich persönlich nicht mag, weil für mich seine Bauten, gelinde gesagt, ein Gräuel sind. Sie wissen schon, wen ich meine: den Adolf Loos. Eine persönliche Bekanntschaft mit ihm ist mir erspart geblieben.

Doch ausgerechnet dieser Mensch ist mir durch ein Porträt von Oskar Kokoschka aus dem Jahr 1909 nähergekommen. Leider, ich kann Ihnen nicht einmal eine Reproduktion zeigen. Dabei mag ich von Kokoschka durchaus nicht alles, bin reserviert gegenüber manchen seiner Arbeiten und so gut wie allen seinen Äußerungen. Dieses Portrait aber scheint mir wirklich gelungen. Warum? Weil es mir den dargestellten Mann nicht näher, sondern sehr nahe bringt, ihn interessant macht. Man vermeint, einen Einblick in die Psyche des Mannes zu bekommen.

Expressionistischer Stil, sagt man jetzt. Bitte schön, von mir aus. Er könnte sich durchaus in der Porträtmalerei durchsetzen. Darüber hinaus bin ich allerdings überzeugt, wird sich speziell mein Genre weit weniger für Experimente eignen, und schon gar nicht für die Abstraktion. Letztlich will sich der Porträtierte im Bild ja wiedererkennen, was von vornherein den Spielraum des Malers einengt.

Um aber nochmals auf das Vorhergesagte zurückzukommen: Wenn zum Beispiel die Königin von England nicht mich, sondern Oskar Kokoschka mit dem Porträt des Munshi, ihres indischen boys, oder mit dem ihres Leibdieners John Brown betraut hätte, wären ganz sicher andere, bestimmt genauso interessante Bilder entstanden. Die Porträts von meiner Hand, in diesem Fall nicht unbedingt meine allerbesten,

fanden die Queen und viele am Hof in Windsor treffend, die beiden Männer waren hochzufrieden und – das stimmt wohl auch – passen sicher besser als solche von Kokoschka in die königliche Porträtsammlung in Osborne.“

„Haben Sie stilistisch die beiden Dienstleute anders als die Royals, Minister et cetera gemalt?“, wollte Alice wissen.

„Bis zu einem gewissen Grad ja. In beiden Fällen, ohne dass die Königin darauf bestand, ohne die Insignien ihrer Stellung und ohne Hintergrund. John Brown war ein richtiger Naturbursch’, ein fescher

Mann, aber rau in seiner Art, eigensinnig und, für einen Diener, unerhört direkt. Gerade das aber schätzte die Queen, und so wurde er ihr personal servant. Als ich ihn gleich in meinem ersten Jahr in England porträtieren sollte, verweigerte er, mir zu sitzen. Daraufhin musste man ihn, auf Geheiß der Königin, fotografieren, das Bild mir anschließend nach Wien senden, wo ich dann das Gemälde schuf.“

„Kurios. Und der zweite Diener, der Inder, was für ein Typ war er?“

„Der Munshi Abdul Karim? Groß, schlank, sehr guter Kopf, immer von freundlicher Art, wenngleich ihm die Dienerschaft, wohl mehr aus Eifersucht und nicht Rassismus, zu verstehen gab, dass man ihn nicht mochte. Dabei hat er sich, nach meiner Wahrnehmung, nicht über andere gesetzt. Dass er einen phänomenalen Aufstieg erlebte, verdankte er der Königin, die, mit Respekt gesagt, sich ein bissl in ihn verschaut hatte. Sie beschrieb ihn ihrer Tochter als einen true Gentleman. Das weiß ich, weil sie während Sitzungen jedes Mal ins Atelier kam und entweder von Munshi eine Lektion in Hindustani erhielt oder einen Brief nach Berlin an ihre inzwischen verwitwete Tochter, Kaiserin Friedrich, diktierte.“

Alice resümierte: „Es ist wohl eine Binsenwahrheit: Porträt ist nicht Porträt. Haben Sie eigentlich ein Werkverzeichnis durch die Jahrzehnte hindurch geführt?“

„Nein, leider“, seufzte Angeli. „Ich hab’ nur am Anfang einigermaßen sorgfältig aufgezeichnet, wen aller ich gemalt habe und wie viel Gulden mir jedes einzelne Bild eintrug. Werden schon an die tausend Porträts geworden sein. Na ja, fleißig war ich immer. Und sehr viel anderen Leidenschaften als dem Whist und dem Singen im Gesang Verein hab’ ich nicht gefrönt. Im Kaffeehaus war ich eher selten, dafür gern in g’standenen Wirtshäusern. Ausflüge mit den Kindern, als sie noch klein waren, sind mir das liebste Vergnügen gewesen. Natürlich sind mir jetzt auch meine drei Enkel ans Herz gewachsen, aber im Alter kann ich nur mehr selten zuschau’n, wie sie aufwachsen, muss mir stattdessen erzähl’n lassen, was sie alles treiben.“

Für das Souper waren von Frau Gröschl eine Griesnockerlsuppe und Krautfleckerl vorbereitet worden, dazu Rucolasalat und als Nachspeise Profiteroles. Angeli bat Alice ins Speisezimmer zum elegant gedeckten Tisch, auf dem Alicens Hortensien prangten. Bevor sie sich setzte, sprach der Hausherr ein kurzes Tischgebet, um danach zu sagen:

„Heute ist Freitag und da sind wir fleischlos, weil wir uns doch an’s Fastengebot halten! Nicht wahr, Frau Gröschl?“

Die Haushälterin, während sie die Suppe auftrug, nickte und sagte leise:

„Wie sich’s halt so g’hört.“

Man nahm Platz und Angeli schlug vor: „Bei aller Fasterei, ein Glas vom Grünen Veltliner werden wir uns aber schon gönnen, mein’ ich.“ Das Essen schmeckte vorzüglich, die Konversation bei Tisch war leicht und amüsant, was Alicens Wohlbehagen überströmen ließ, auch weil sie spürte, dass der Hausherr die Zeit und das Geplauder mit ihr genoss. Der Mokka, bat Angeli seine Frau Gröschl, möge in der Bibliothek serviert werden.

Weil Alice ihm das Buch von Slatin Pascha heute zurückgebracht hatte, fragte er angelegentlich, was Sie denn ansonsten, abgesehen von Zeitungen und Fachbüchern, gern lese, was für eine Literatur sie denn schätze. Darauf ihre Antwort: „Aktuell lese ich mit Begeisterung den ‚Stechlin’ von Theodor Fontane, nachdem Sie mich vor ein paar Tagen auf ihn aufmerksam gemacht haben. Mein Mann, der dieses Werk und den Dichter für nicht mehr recht zeitgemäß einschätzt, besitzt eine Ausgabe dieses Buchs. Ich finde es so faszinierend, dass mir’s leid ist, nur mehr an die fünfzig Seiten bis zum Ende zu lesen zu haben.“

„Sapperlot!“, rief Angeli aus „Sie müssen ja eine Schnellleserin sein, denn der ‚Stechlin‘ hat ja mehr als vierhundert Seiten. Ich hab’ übrigens hier in der Bibliothek auch ein Exemplar, eine Erstausgabe, nur leider nicht mehr signiert, denn der gute Theodor lag schon im Sterben, als dieses Werk, das ja sein letztes wurde, herauskam. Ich habe ihn in den Siebzigerjahren kennengelernt!“

Auf Alicens Bitte erzählte Angeli von dieser ersten Begegnung und dass Kaiserin Friedrich den Dichter wiederholt zu einer ihrer Soireen einlud. Mit seinen gemäßigt liberalen Ansichten passte er sehr gut in ihr Weltbild. Weil er weit gereist war, viel erlebt hatte und davon interessant zu erzählen wusste, nannte sie ihn gern ‚unseren weitstirnigen Freund‘.

„Ich verstand mich mit ihm auf Anhieb, weil er einen, ich möchte fast sagen, listigen Humor besaß und sehr bescheiden auftrat. Warum’s zu keinem Porträt gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Seinen BismarckSchnauzer hätt’ ich, wenn auch ungern, in Kauf genommen. Na ja, und dass er mich in einem seiner berühmt gewordenen Gedichte verewigte, das wissen Sie ja, das hab’ ich Ihnen schon gesagt. Was hat Ihnen denn am ‚Stechlin‘ besonders gefallen?“

„Eigentlich alles, dabei natürlich einzelne Passagen ganz besonders. Ich hab’ die Angewohnheit, aus Büchern und Zeitschriften einzelne Sätze, manchmal sogar ganze Absätze, die aus meiner Sicht bemerkenswert sind, abzuschreiben. Nur um sie nicht gleich wieder zu vergessen.“

Bei diesen Worten entnahm Alice ihrer Handtasche einen gefalteten, dicht beschriebenen Bogen Papier. „Das ist ein solches Exzerpt, aus dem ‚Stechlin‘.“

Angeli, neugierig geworden, fragte: „Darf ich einen Blick drauf werfen?“

„Aber natürlich.“ Und Angeli las:

Courage ist gut, aber Ausdauer ist besser. Ausdauer, das ist die Hauptsache.

Anstaunen ist auch eine Kunst. Es gehört etwas dazu, Großes als groß zu begreifen.

Ich respektiere das Gegebene. Daneben aber freilich auch das Werdende, denn eben dieses Werdende wird über kurz oder lang ebenfalls ein Gegebenes sein. Alles Alte, soweit es Anspruch darauf hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir recht eigentlich leben.

„Ja, ganz typisch, das ist er, der gute Theodor Fontane. Er hat wunderbar verstanden, die Menschen und die Gesellschaft in ihren kleineren und größeren Verranntheiten zu beschreiben. Ihm eignete so etwas wie eine prophetische Gabe, nämlich zu sehen, wohin der Hochmut führt, wie sehr gefährlich aber auch das Heruntermachen werden kann. ’s wär’ interessant, wüsste man, wie er über die heutigen Zustände denken und schreiben tät’.

Dass Sie ihn schätzen und so gründlich lesen, das freut mich! Vielleicht finden Sie auch ein gewisse Parallele in Fontanes Geisteswelt und meiner Bilderwelt. Er war wohl der denkbar aufmerksamste Beobachter und dazu ein sehr scharfsinniger Menschenkenner, der seine Romanfiguren psychologisch dermaßen tiefsinnig beschreibt, dass man sich als Leser sogar in den schlimmen Charakteren manchmal verblüffend wiedererkennt.“

„Porträtmalerei“, setze er fort, „ist natürlich ein ziemlich anderes Genre, aber im Grunde nicht so ganz verschieden. Als Maler muss ich mich vom ersten bis zum letzten Pinselstrich vor allem mit der Physiognomie der p. t. Herrschaft vor mir auseinandersetzen. Die steht oder sitzt vor mir und muss sich gefallen lassen, lang und unbeweglich in einer von mir verlangten, für sie oder ihn meist untypischen Pose zu verharren. Na, Sie wissen ja jetzt, wovon ich rede. Weil ich das vom Modell verlangen muss, wird umso mehr erwartet, dass ich sie oder ihn nicht nur abbilde wie ein Fotograf, sondern charakterisiere. Nicht einfach! Es braucht für einen Porträtauftrag schon einiges an Selbstsicherheit, ein Interesse am Gegenüber und manches an Empathie, um sie oder ihn sozusagen zu d u r c h-schauen. Erst damit komme ich ans Ziel, zu einem, nämlich auch mich befriedigenden Bild. Wobei’s überhaupt nicht zählt, ob sie oder er obenauf ein Diadem oder eine Krone trägt.“

Das Gespräch ging noch ein Weile weiter, bis Alice meinte, dass Angeli vielleicht müde sei und für sie auch Zeit zum Aufbruch wäre. Weil sie aber doch noch ihre Dankbarkeit ausdrücken wollte, sagte sie:

„Lieber Herr von Angeli, Sie wissen vielleicht gar nicht, was für eine riesengroße Freude Sie mir in diesen Tagen und besonders heute mit dem Bild gemacht haben. Wie werd’ ich Ihnen dafür danken können?“ Darauf schaute Angeli sie mit nachdenklicher Miene an und sagte:

„Hm. Wenn diese Frage ernst gemeint ist, dann wüßt’ ich was, mach’ ich Ihnen einen Vorschlag.“

Alice war gespannt und gleichzeitig ein wenig verunsichert, bis sie erleichtert merkte, dass seine Miene wechselte und er aufs Freundlichste fortsetzte:

„Also, ich möcht’ vorschlagen, Sie überzeugen den sehr geschätzten Herrn Benedikt, dass so eine Extrabeilage oder Sondernummer, wie Sie’s mir bei Ihrem ersten Besuch quasi angedroht haben, doch keine gute Idee ist und man sie schlicht und einfach ad acta legen soll.“

„Aber . . .“, wollte bestürzt Alice einwenden, kam aber nicht weit, denn Angeli, der seine Hand auf ihren Arm gelegt hatte, unterbrach sie gleich im Ansatz: „Ich mein’s grad so wie ich’s sag, und bitt’ Sie, mich richtig zu verstehen. Ich hab’ ja keinen Zweifel an Ihrer schriftstellerischen und kunstgeschichtlichen Eignung für so etwas. Aber wie auch immer schön und gelungen Sie schreiben, was viel anderes als ein peinlicher Nachruf zu Lebzeiten käm’ nicht heraus. Und so was möcht’ ich nicht, und das soll sich auch die ‚Presse‘ ersparen.

Schau’n Sie, liebste Alice, in meinem Alter und schon gar in dieser Zeit bin ich abgeklärt genug, zu wissen, dass ich mit dem, was ich eimal war und früher vorgestellt habe, heute nicht mehr dazugehöre.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen der Artikel des Dr. Buschbek im ‚Tagblatt‘ vor acht Tagen entgangen ist. Der schreibt’s ja ganz unumwunden, wenn auch nicht gerade freundlich, dass man von mir nichts mehr aufhängen soll, dass ich nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin. Und, mein Gott, ich hab’ das zu akzeptieren. Ich muss dem Buschbeck zwar nicht ‚Danke schön!’ sagen, bin ihm aber auch nicht sehr bös.“

Bei diesen Worten fühlte Alice eine Beklemmung, weil sie doch den Buschbeck-Artikel in den Gesprächen mit Angeli nie angesprochen hatte. Sie fühlte sich irgendwie unaufrichtig und wusste im Augenblick nicht, was darauf zu sagen.

Da setzte Angeli schon fort: „Seien wir realistisch! Weiß Gott wie lang ich noch hab’. Dann, ja dann lass’ ich mir einen schönen Aufsatz, einen echten Nachruf, von Ihnen gefallen, nein, dann freu’ ich mich heut’ schon drauf, auch wenn’s mir leid tut, ihn dann nicht mehr lesen zu können.

Sie müssen wissen, im Künstlerhaus, wo ich doch immerhin zweimal Vorstand war – anno 1869 noch als ein Jungspund, von 1905 bis 1908 als schon alter Schöps – gibt’s die Tradition der Gedächtnisausstellung nach dem Abgang eines zumindest halbwegs verdienstvollen Genossen. Zu dieser Kategorie, mein’ ich, werden sie mich wahrscheinlich zählen. Und da wird dann auch ein Katalog aufgelegt, für dessen Textierung Sie sich gleichfalls empfehlen werden. Na ja, und so wird die Zeit, die Sie in diesen Tage hier bei mir aufgeopfert haben, nicht ganz für die Katz’ gewesen sein.“

Alice spürte, wie recht Angeli hatte, war aber unsagbar berührt, wie er sie eben für seinen Nachruf empfahl. Sie blieb wortlos und hatte, als sie ihn ansah, feuchte Augen bekommen. Sie hörte ihn sagen: „Aber meine Verehrteste, liebe Alice, da dürfen Sie doch nicht gleich, wie sagt man, unter Wasser steh’n. Ich leb’ ja noch, und vielleicht sogar noch eine Weil’. Und möcht’ mir gern die Freud’ machen, einander immer wieder einmal zu sehen. Ja?“

Sie hatten sich beide erhoben und Angeli setzte, galant wie immer, zum Handkuss an. Alice aber nahm seine Hand in ihre beiden Hände und drückte sie an ihre Brust. Sie küsste ihn auf die Wange und sagte.

„Danke, geliebter Herr Professor!“

Als sie über die Treppe hinabstieg und seinem Blick entschwand, überfiel nun auch Angeli eine Rührung und er sagte, zurück in der Bibliothek, wo Frau Gröschl das Mokka Service abräumte, gerade so halblaut, dass sie es noch hören konnte: „Eine wirklich sehr Liebe, diese Alice . . .“

Und nicht entging ihm, dass sie zustimmend nickte.

HEINRICH ANGELI Nachruf

Neue Freie Presse 22. Oktober 1925

Alice Schmutzer

Noch im Frühsommer, kurz bevor er seinen 85. Geburtstag beging, konnte man ihn täglich vormittags in seinem Atelier in der Johann-Strauß-Gasse antreffen. Im eleganten Straßenanzug saß er kerzengerade vor der Staffelei, umgeben von angefangenen, halboder nahezu ganz vollendeten Porträts. Nun, mochte sich mancher Besucher im ersten Augenblick denken, der alte Herr darf nicht mehr viel ausgehen, er kann die gewohnte Beschäftigung nicht lassen, so malt er wohl Personen aus seinem Bekanntenkreis, die sich ein Vergnügen daraus machen, dem berühmten Künstler zu sitzen. Weit gefehlt! Es waren durchwegs Bestellungen, sogar von Ausländern. Ich selbst entsinne mich, vor zwei oder drei Jahren das Porträt eines dänischen Großindustriellen und daneben das einer Frankfurter Finanzgröße, beides lebensgroße Kniestücke, bei ihm gesehen zu haben. Damals arbeitete er gerade an einem Porträt in kleinem Format, „Wissen S’ “, sagte er mir, „I mal’ jetzt gern so klane Bilder, da kann i dabei sitzen. Das lange Stehen macht mi schon a bissl müd’.“

Das sagte der damals Dreiundachtzigjährige mit freundlicher Miene, gleichsam etwas Selbstverständliches konstatierend, ganz ohne Pose, wie er denn überhaupt einer der natürlichsten Menschen war, denen ich jemals begegnet bin; keine Spur von Überspanntheit, nie das geringste Bestreben, sich irgendwie in Szene zu setzen, sodass man fast den Eindruck haben konnte, es sei gerade dies ein wenig Pose. Wer ihn näher kannte, wusste, dass es nicht der Fall war. Früh berühmt geworden, gewohnt, mit Personen der höchsten Gesellschaft, an Höfen und mit Souveränen zu verkehren, hatte er bei tadellosen Manieren sich die vollste Unbefangenheit bewahrt; ein feines Taktgefühl sagte ihm, wie weit er gehen dürfe. Und wenn er sich gelegentlich auch hohen Personen gegenüber einen Scherz oder eine freie Bemerkung erlaubte, so war es die liebenswürdige und harmlose Art, in der er dergleichen vorzubringen wusste, die solchen Äußerungen die Schärfe nahm.

Wer nun aber nach flüchtiger Bekanntschaft mit diesem charmanten, behaglich witzigen, niemals aufgeregten, sich jedem Milieu anpassenden Gesellschafter ihn für einen oberflächlichen Menschen gehalten hätte, der wäre sehr im Irrtum gewesen. Was bei näherem Umgang mich immer wieder frappierte, war sein glasklarer und glasscharfer Verstand, die Sicherheit, mit der er Menschen, Dinge und Verhältnisse beurteilte. Unbeirrt von äußeren Umständen traf er fast immer den Kern der Sache. So auch in der Kunst. Ungleich vielen, die im Alter schwach werden, und in dem Gefühl, nicht mehr mitzukommen, ihre Überzeugung opfern, um nicht für überholt zu gelten, besaß er den Mut zu seiner Meinung und machte nie einen Hehl aus ihr. Dabei war er im Bewusstsein seines Wertes und seiner Stellung so frei von Neid, wie man das bei Künstlern kaum jemals findet.

Sein Werdegang als Maler war in mancher Hinsicht ungewöhnlich. Als Kind bemittelter und angesehener Eltern in Ödenburg, der damals noch urdeutschen Stadt, geboren und erzogen, zeigte er bis zu seinem zwölften Jahre keine Spur von künstlerischer Begabung. Es fehlte ihm auch jede Anregung dazu. Als aber seine Mutter, eine ungewöhnlich schöne Frau, einem ungarischen Maler auf seine dringende Bitte hin zu einem Porträt saß, erwachte in dem Jungen, der eben einen Farbenkasten geschenkt bekommen hatte, der Wunsch, mitmalen zu dürfen. Das Resultat war so überraschend, dass der Kleine, sobald der väterliche Widerstand überwunden war, zu einem Onkel nach Wien geschickt wurde, der mit Amerling und Ranftl bekannt, die beiden bewog, das aufstrebende Talent des Wunderkindes zu überwachen und zu leiten. Ohne eigentlich systematischen Unterricht, nur durch gelegentliche Hinweise der beiden gefördert und durch Kopieren alter Meisterwerke in den Wiener Galerien geschult, malte er, anderthalb Jahre nachdem er das erste Mal einen Pinsel zur Hand genommen hatte, also noch nicht vierzehn Jahre alt, ein Selbstporträt, das nicht nur relativ, sondern absolut zu seinen besten Arbeiten gehört. Es war im vorigen Jahre im Künstlerhaus anlässlich der Ausstellung von Selbstbildnissen österreichischer Künstler der letzten hundert Jahre, zu sehen. Das von einem breitkrempigen Federhut im oberen Teil beschattete Knabenantlitz ist so frei und breit gemalt, dass man nicht die Arbeit eines halbwüchsigen Knaben, sondern die eines großen Künstlers zu sehen glaubt. Allein, merkwürdigerweise wandte sich der kleine Kunst-

schüler nicht dem Porträtfache zu, für das er eine so auffallende Begabung gezeigt hatte; in mehrjährigen Studien an den Akademien in Wien, Düsseldorf und München bildete er sich zum Historienmaler aus, in welchem Genre damals Delaroche, Gallait und Piloty die weltberühmten Vorbilder waren. Obwohl nun die großen Gemälde, die der junge Angeli damals malte, so ‚Ludwig XI. und Franz de Paula’, ‚Die verweigerte Absolution’, ‚Der Rächer seiner Ehre’ und einige andere dieser Gattung, Erfolg hatten und mit Auszeichnungen bedacht wurden, waren nicht sie es, die ihm den Weg zum Ruhme bahnen sollten, sondern ein Porträt, das auf der Wiener Weltaustellung 1873 zu sehen war. Es war das Bildnis einer Baronin Seidler, stehend, in ganzer Figur, in schwarzem Kleid, sicherlich eines der besten Porträts, die in der damaligen Zeit entstanden sind, altmeisterlich einfach, vornehm und von schlagender Wirkung. Sofort erfolgten Berufungen an den deutschen und an den englischen Hof, und damit begann die große Karriere des Künstlers, für die er durch die Art seiner Begabung nicht minder als durch seine persönlichen Eigenschaften geradezu prädestiniert erschien.

Noch im Frühling dieses Jahres hat man Arbeiten des Unermüdlichen im Künstlerhaus ausgestellt gesehen. Wenn auch in der Karnation die starken Gelb und Rosa auf eine leichte Trübung des Auges hindeuteten, so war die Sicherheit der vierundachtzigjährigen Hand erstaunlich. Nicht die leiseste Unruhe in der Linienführung war zu merken. Die Präzision, mit der ein Auge, ein Mund gezeichnet erschien, konnte man nur bewundern.

Dass ein so beständig tätiger, mit zahllosen Aufträgen überhäufter Porträtist der vornehmen Welt, wie Angeli es war, nicht immer auf der gleichen Höhe bleiben konnte und gelegentlich in Routine verfiel, ist nur selbstverständlich und tut seiner Bedeutung keinen Abbruch. Es ist bezeichnend, dass auch die jüngere Generation der Wiener Künstler, deren Ziele und Ideale in geistiger wie in technischer Beziehung ganz anders geartet waren, stets großen Respekt vor dem alten Herrn hatte, dessen solides Können jedem imponieren musste, auch wenn man mit der Art, wie er es anwendete, nicht immer einverstanden sein mochte.

Dieser Respekt galt nicht nur dem Künstler, sondern auch dem Menschen, seinem überlegenen Verstand wie seinem Charakter. Gewiss, das Glück war

ihm auf seiner Künstlerlaufbahn immer zur Seite gestanden, hatte ihn mit Ruhm und Gold, Ehren und Auszeichnungen überschüttet. Auch in Zeiten, da bedeutende Rivalen ihm für eine Weile die Gunst des großen Publikums streitig machten – etwa Leopold Horowitz oder in seiner ersten Periode Kasimir Pochwalski – war ihm seine engere Klientel treu geblieben; ja, in den letzten Jahren hat seine Beliebtheit sogar entschieden zugenommen.

Mehr als wohlhabend lebte er in seinem prächtigen Palais in der JohannStrauß-Gasse, von unzähligen Kunstschätzen umgeben, das Leben eines Grandseigneurs. Er hatte es also nicht nötig, zu intrigieren oder neidisch zu sein, was freilich andere in derselben Lage nicht daran hindert; erzählt man doch selbst von dem großen Tizian recht üble Geschichten dieser Art. Im Gegensatz dazu war Angeli ein durchaus wohlwollender Mensch, ein tätiger Helfer und Förderer junger aufstrebender Talente oder bedürftiger älterer Kollegen. Vor vielen Jahren stellte ein damals noch wenig bekannter Maler ein Bild aus, das zwar höchst talentvoll gemacht war, aber schon wegen seiner Größe – es mochten an fünf oder sechs lebensgroße Figuren darauf gewesen sein – keine Chance hatte, einen Käufer zu finden. „Sie sollten nach Spanien gehen, sich die großen Velasquez anschauen!“, riet Angeli dem jungen Mann, der ihm gestehen musste, dass seine pekuniären Verhältnisse solche Extravaganzen nicht gestatteten, es wäre denn, sein großes Bild fände einen Liebhaber. Sofort kaufte Angeli das Gemälde um den im Katalog angegebenen ganz stattlichen Preis – wenn ich mich recht erinnere, erfuhr der Maler vorerst den Namen des Käufers gar nicht – und so kam es, dass der junge Mann wirklich seine Reise nach Spanien machen konnte. Solche und ähnliche Geschichten ließen sich von ihm zu Dutzenden erzählen. Auch als Berater der Kunstbehörden und des Hofes spielte er eine bedeutende Rolle. Durch seine genaue Personalkenntnis, durch sein klares Urteil in Kunstsachen und durch die freimütige, aber keineswegs undiplomatische Art, in der er seine Ansichten äußerte und seine Ratschläge gab, hat er in früheren Jahren viel Gutes gefördert und viel Schädliches verhindert.

Wien verliert einen seiner repräsentativsten Künstler, der zugleich ein tätiger Anwalt alles Guten, Schönen und Vernünftigen, ein unerbittlicher Gegner jeglicher Verstiegenheit und Verlogenheit war. Die ihm persönlich

nahegestanden sind, betrauern den liebenswürdigen, heiteren, stets gefälligen Freund, hinter dessen legeren Umgangsund Lebensformen sich echter Künstlersinn, wahre Weisheit und eine aufrechte Gesinnung verbargen. Es gab und gibt nicht viele seinesgleichen.

NEUE FREIE PRESSE, 31.1. 1904

Heinrich von Angeli in einem Gesprächs mit Th. Thomas (Auszug)

„ . . . Die psychologische Erkenntnis des Modells ist aber das Erste, was ich beim Portraitieren suche. Die ganze erste Sitzung vergeht damit, dass ich ein Modell beobachte. Die ganze erste Sitzung vergeht damit, dass ich ein Modell beobachte. Ich bringe es zum Reden, und im Reden offenbart sich das Wesen eines Menschen am besten. Ich glaube es als Satz hinstellen zu können, dass der Charakter eines Menschen aus seinem Mund spricht, der Verstand aus seinen Augen. Das Auge kann täuschen. Es gibt sehr kluge Menschen, die gar nicht bedeutend blicken, und dumme Menschen die schöne Augen haben. Der Mund täuscht selten, fast nie. Ein harter Mensch wird nie einen guten Mund haben, und ein guter Mensch nie einen grausamen. Die Muskeln, die um den Mund herum spielen, sind die Träger der Affekte. Natürlich aber studiere ich beim Beobachten meines Modells nicht nur Mund und Augen, nicht nur den Kopf, den ich portraitiere, sondern ich verfolge jede Bewegung, ich merke mir, wie der Herr oder die Dame sich setzt. Eine Dame, die reitet, Sport treibt, raucht, wird sich ganz anders setzen, als die Dame, die im Spitzennegligé auf dem Diwan zu liegen pflegt. Aber auch Bewegungen können täuschen. Cecil Rhodes, der ein Mann voll Energie und Tatkraft war, hatte die weichen Bewegungen eines Weibes. Andererseits war Kitchener in jedem Zug und in jeder Bewegung der Mann von Bronze. Wenn die Königin von England ins Zimmer trat, sah man in jeder Bewegung die energische Frau. Wenn zum Beispiel ihre Tochter anwesend war und sich beim Eintritt der Mutter erheben wollte, so sagte sie nicht

etwa: „Mein Kind, bleib sitzen“, sondern sie machte bloß eine energische Handbewegung, die soviel heißen wollte als: Sitzen bleiben!

Natürlich gibt es Modelle, die mich mehr interessieren, und andere, die mich weniger interessieren. Am meisten in meinem Leben hat es mich interessiert, eine Berliner Dame zu malen, eine Frau Schwabe. Sie hatte ein sehr edles Gesicht, in dem großes Leid geschrieben stand. Dieses Bild ist wohl auch das beste Portrait, das ich je gemalt habe. Dann malte ich hier in Wien einmal ein Fräulein Przibram. Es war eine sehr kranke Dame, die fünfzehn Jahre im Bett lag. Als ich sie malte, war schon der Tod in ihren Zügen. Das waren die merkwürdigsten Frauenköpfe, die ich gemalt habe. Am schwersten ist es freilich, eine schöne Frau zu malen, und am allerschwersten eine schöne Frau, die glaubt, dass sie noch schöner ist. Das ist dann für den besten Portraitisten eine unlösliche Aufgabe.

Ich nehme meine Menschenkenntnis gleichsam instinktiv in mir auf und gebe ihr instinktiv Ausdruck. Darin liegt ja das Talent des Malers. Wie die Absicht, einen bestimmten Charakterzug hervorzuheben, deutlich wird, läuft das Bild Gefahr, theatralisch zu werden. So lange ich male, habe ich keinen Augenblick die Natur verlassen. Ich habe nicht ein Stückchen ohne Modell gemacht. Und das ist der einzige Weg, sich von Manier und stereotypen Formen frei zu halten. Am besten habe ich mich bei den Sitzungen mit Moltke und der Kaiserin Friedrich unterhalten. Sie wundern sich vielleicht, dass Moltke, der als großer Schweiger verschrien war, unterhaltend sein konnte. Er war es aber wirklich. Er hat mir den ganzen Krieg anschaulich geschildert, und war dabei von unglaublicher Bescheidenheit. Übrigens war Moltke auch deshalb interessant für mich, weil er ein treffliches Beispiel dafür ist, wie geistige Arbeit einen Kopf verschönern kann. Moltkes Gesicht war mit dreißig Jahren ziemlich leer und ausdruckslos. Und je älter er wurde, desto interessanter und schöner wurde sein Antlitz.

Die Sitzungen bei der Kaiserin Friedrich waren so interessant, weil ihre Konversation so ungeheuer anregungsvoll war. Sie hatte ein universelles Wissen wie ich es bei keinem Menschen vorher und nachher angetroffen habe. Sie wußte in Astronomie Bescheid und in Botanik, kurzum in den verschiedensten Wissensgebieten. Und dabei saß sie mir mit einer

außerordentlichen Gewissenhaftigkeit. Als ich einmal eine Hofdame bat, nachmittags zu kommen und mir zu Band und Stern zu sitzen, das die Kaiserin an der Brust trug, sagte mir die Kaiserin: „Nein, das geht nicht, die Hofdame ist doch ganz anders gebaut wie ich, da sitzt doch der Stern ganz anders. Da komm ich lieber selbst.“

Einer der schwierigsten und interessantesten Köpfe war immer für mich unser Kaiser. Er hat die funkelndsten Augen, die ich kenne, wahre Diamantaugen, und in diesen Augen und im Munde sitzt eine ganz merkwürdige Güte.

Bismarck habe ich nicht gemalt. Ich erhielt zwar vom preußischen Staate den Auftrag ihn zu malen, aber ich wies den Auftrag zurück. Ich dacht mir nämlich, was werden Wiener Maler dazu sagen, wenn man, um einen österreichischen Staatsmann zu portraitieren, einen Ausländer herbeiriefe. Wenn ich daran denke, welche Reihe von Köpfen und merkwürdigen Menschen ich schon gemalt habe! Es waren ganz sonderbare Herrschaften darunter. Da war Lord Argyll, den man den Goldfasan nannte, weil er wirklich so aussah und beim Reden immer die Hände im Rücken kreuzte. So habe ich ihn denn auch gemalt. En face mit am Rücken verschränkten Händen Und dann kam ein Kritiker und lobte die durchgeistigte Art, mit der ich – die Hände gemalt hätte!

Da war der Kaiser Don Pedro von Brasilien, der immer alles sehen und hören wollte, und eigentlich nichts sah und nichts hörte. Er schlief des Nachts sehr wenig und er schlief tagsüber umso mehr. Damit er bei meinen Sitzungen nicht einschlafe – obzwar ich beim Malen fortwährend redete – bat ich ihn schließlich, hinter mich zu treten und mir beim Malen zuzuschauen.

Da war Menzel mit seinem durchgeistigten Schimpansenkopf.

Ich habe immer nur Zeitgenossen gemalt. Einen Staatsauftrag für die Pariser Weltausstellung, ein historisches Bild zu malen, habe ich zurückgewiesen.

Für mich ist die Portraitkunst immer noch die höchste Stufe der Malerei. Indem man seine Zeitgenossen malt, malt man die Zeit selbst. Und seine eigene Zeit darzustellen, ist doch die Aufgabe der Kunst.“