Es ging auf vier Uhr nachmittags zu. Im Café Prückl traf als Erster in der Runde Baurat Doderer ein. Der Nächste war Heinrich Srbik, danach Max Ferstel und, mit einer Viertelstunde Verspätung, der sonst meist überpünktliche Heinrich von Angeli.

Der Fiaker, mit dem er gern in die Stadt fuhr, hatte ihn hängen lassen, und es dauerte eine Weile, bis er einen nächsten Wagen auftreiben konnte.

„Seid’s mir nicht bös’, ich bin spät, aber völlig unschuldig!“, rief er aus dem Wagen den Freunden zu, die im Schanigarten vor dem Café schon Platz genommen hatten und sich Gespritzten in hohen Gläsern servieren ließen, was an diesem lauen Sommernachmittag eine köstliche Erfrischung war.

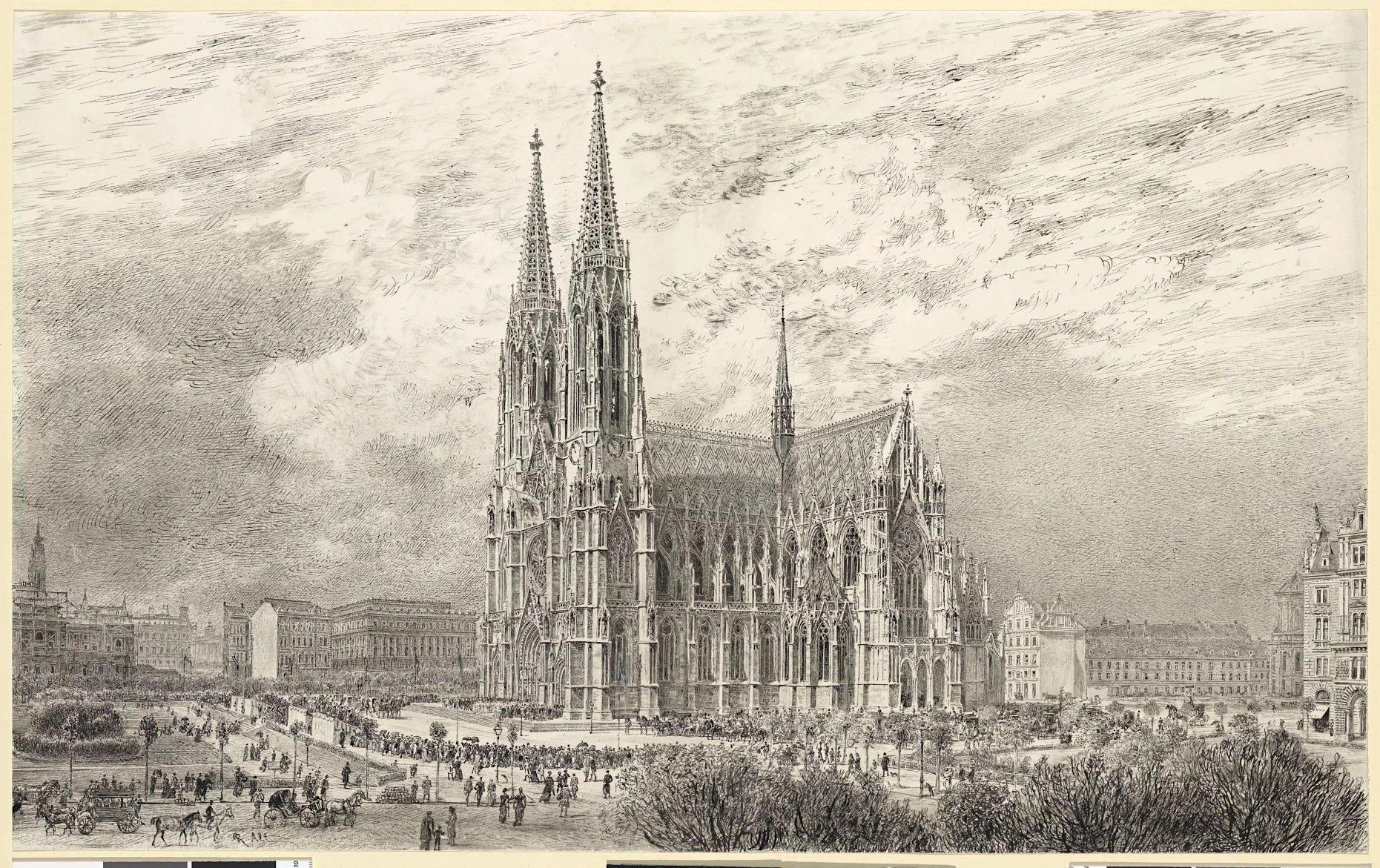

Bis zum Eintreffen Angelis hatten sich die drei Herren über jüngste Gerüchte unterhalten, denen zufolge das Denkmal-Komitee unter Bürgermeister Seitz langsam einig zu werden schien, die längst fertige Lueger-Statue des Josef Müllner nun doch auf dem weiten Platz vor dem Café aufstellen zu lassen. Doderer und Srbik hielten das für eine gute Lösung, sowohl für den Platz als auch für die hohe Skulptur, die sie kannten und die ihnen gefiel, besonders in solcher freistehender Lage. Nur Ferstel teilte diese Ansicht nicht: Am Lueger-Denkmal selbst hätte er nichts auszusetzen, wohl aber an einem so prominenten Aufstellungsort. Seinetwegen im Stadtpark, besser noch außerhalb des Rings. Man dürfe Lueger, bei allen seinen Verdiensten, nicht gleichsetzen mit Bürgermeister Liebenberg, dem Retter der Stadt anno 1689, der sich damit sein Denkmal am Franzensring, dem jetzigen Ring des 12. November, mehr als verdient hatte. Außerdem, gab er zu bedenken, war Lueger ein ungenierter Antisemit. Dieses letztere Argument ließ Srbik nicht gelten. Er löste mit dem Satz, „weil wir doch alle ein bissl Antisemiten sind“, bei Max Ferstel ein Kopfschütteln aus.

Angeli glättete die Wogen: „Tuts nicht streiten, meine Lieben. Soviel ich aus sicherer Quelle quasi weiß, wird das ja ganz anders entschieden. Nämlich, am End’, will heißen nach meinem End’, werden s’ den Platz nach mir benennen und mitten drin die schöne Büste aufstellen, die schon fixfertig im Tilgner seinem Atelier steht. Dann könnt’s ihr Kartentippler euch zukünftig im Prückl am Heinrich von Angeli-Platz treffen. Na, das nenn’ ich doch eine famose Lösung!“

Darauf meinte Srbik: „Großartig! Die hat halt nur den Haken, dass die Wiener nicht wissen werden, ob dein Denkmal vorm Spielsalon des Prückl den besten und elegantesten Whistspieler von Wien ehrt oder den größten Porträtisten aller Zeiten.“

„Im Zweifel für sowohl als auch!“, lachte Angeli.

Man hob die Gläser, stieß an, freute sich über den gemeinsamen Abend und jeder hoffte für sich auf ein gutes Blatt. Wenig später übersiedelten die vier Herren in den Clubraum, wo sie an ihrem angestammten Tisch die Karten aufschlugen und die Welt um sich herum vergaßen.

Im Prückl gab es nur noch ihre Runde, die Whist spielte, ansonsten wurde überall Bridge angesagt. Gegen neun Uhr, wie vereinbart, waren es dann diese vier Herren, die als Erste ihren Tisch räumten. Ferstel

und Srbik machten sich zu Fuß auf den Weg nach Hause. Doderer und Angeli riefen einen Wagen und sagten dem Kutscher als Route auf Umwegen zuerst die Johann-Strauß-Gasse und danach die Stammgasse 12, zum, nomen est omen, Stammhaus der Doderer. Als der Fiaker vom Kolowratring auf den Opernring einbog, lag auf den Gebäuden in der Ferne, wohl dem Kunsthistorischen Museum, noch ein letztes Licht. Ein seltsam bläulicher Himmel verzauberte den verdämmernden Abend über der ruhig gewordenen Stadt. Angeli kam der Ausdruck ‚zodiakalisch‘ in den Sinn, wohl weil der Abendstern, die Venus, schon aufstrahlte.

Nicht nach Romantik stand der Sinn dem offenkundig missmutigen Ritter von Doderer. Bei jedem gröberen Ruck des Wagens stöhnte er auf und meinte zu Angeli: „Diese verfluchte Gicht! Wenn ich so lang sitz’ wie heut’ Abend, bin ich hernach ganz kaputt. Sag mir, Heini, wie kommst du mit dem Alter zurecht? Dir fehlt ja überhaupt nichts, hat man jedenfalls den Eindruck, und bist dabei um einiges älter als ich.“

„Na ja, dort und da zwickt’s mich schon auch, hatte neulich einen argen Hexenschuss, aber grosso modo geht’s mir unberufen gut. Es ist halt so, wer sich entschließt, statt jung zu sterben, alt zu werden, der braucht Geduld mit seinem G’stell!“

Doderer richtete sich ein weniges auf und sagte:

„Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir jetzt im Sommer die Prein abgeht, der Riegelhof, die Rax. Aber ich fürcht’, ich werd’ heuer nicht hinausfahren, es wird mir alles einfach zu mühsam. Wann warst du letztens draußen ?“

Angeli dachte nach: „Da ist, wenn

ich mich nicht irr’, drei Jahre her. Ich bin mit Srbik, bei dem damals dein Sohn, der Heimito, studiert hat, zu euch hinausund hinaufgefahren. Wir hatten ein Prachtwetter, erinnere ich mich, und ich weiß noch, was für eine hitzige Debatte es mit unserem jungen Freund, dem Professor Srbik, gab, ob sich Österreich halten wird können? Du erinnerst dich, wie wir alle auf ihn losgegangen sind, du ganz besonders! Und bis heut’ zeigt sich ja immerhin, dass wir recht gehabt haben.“ Doderers Miene wurde noch finsterer:

„Das haben wir uns allerdings ein riesiges Privatund Volksvermögen kosten lassen müssen! Was Leute wie du und ich bis zum Schluss in Kriegsanleihen investiert haben, ist so gut wie komplett flöten gegangen. Ein Haufen Papier, nur mehr gut zum Verheizen. Und was übrig geblieben ist, das hat die horrende Inflation aufg’fress’n, von der kein Mensch wissen kann, ob sie jetzt wirklich gestoppt worden ist. Ich sag’ dir ganz ehrlich, ich hab’ Angst, dass wir in ein Chaos schlittern, weil die Leut’ jetzt massenhaft arbeitslos sind und bald völlig mittellos werden. Wie soll’n sich denn die Ausg’steuerten, von denen es mehr und mehr gibt, durchfrett’n, frag ich dich. Wo führt denn das alles hin?“

Schweigend fuhren sie weiter, weil Angeli darauf nichts zu antworten wusste. Was er selber seit Kriegsende verloren hatte, war nicht wenig, aber natürlich gering im Vergleich zu dem Riesenvermögen, das Doderer eingebüßt haben musste. Betroffen musste er bei Gelegenheit wie jetzt an den Leserbrief denken, den er noch Ende 1917 ans ‚Neue Wiener Tagblatt‘ eingesandt hatte. Er konnte den Beitrag für sich fast im Wortlaut repetieren:

„Wir Maler sind bekanntlich nie gute Finanzleute und verstehen natürlich noch weniger von Staatsfinanzen. Auch ich bilde darin keine Ausnahme und kann mir gar kein maßgebendes Urteil zusprechen. Aber das eine weiß ich, dass es die Pflicht jedes guten Österreichers ist, alles, was er kann, in Kriegsanleihen anzulegen, da auch dieses offenbar die sicherste und ertragreichste Anlage ist, die man haben kann. Die Maler haben meistens nicht viel Geld, aber was sie haben, sollen sie in Kriegsanleihen anlegen und die Zahlung für ihre Bilder auch statt in Geld in Kriegsanleihe verlangen.“ Diesen Appell hätte er sich, weiß Gott, ersparen sollen.

Als sie an der Oper schon einiges vorbei waren, drehte sich der Kutscher auf seinem Bock um und zeigte mit der Peitsche auf eine Stelle am Rand der Ringstraße, wobei er zu Heinrich von Angeli sagte:

„Herr Pofessa, da drüben san Se damals, untam Kriag, wissen S’ eh nu, von dem Strafenwogn überfahrn wurn. Des waß i so genau, wei des a murds Aufregung gem hat. Und wei Se san ja berühmt, so vül i waß.“ Angeli musste schmunzeln: „Stimmt, das war genau hier. Sie hab’n recht. Aber Gott sei Dank hat’s mich gar nicht so schlimm erwischt. Hätt’ auch anders ausgeh’n können.“

Doderer meinte: „Sogar ich kann mich daran erinnern, weil das Malheur für eine Mitteilung in den Zeitungen ausgereicht hat. Na, wenn mir so was passiert wär’, ich läg’ schon unter der Erd’. Ich wär die erste Belegung in unserer neuen, unter Anführungszeichen, prachtvollen Gruft am Zentralfriedhof. Aber dieser Vortritt, besser gesagt, diese ‚Vorliege’, fürcht’ ich, bleibt mir soundso, weil ich werd’ bald dort landen.“

„Ich bitt’ dich, lass dir nur Zeit! Aber interessant, du hast also quasi schon vorgesorgt für den letzten stillen Ort.“

Darauf schaute Doderer womöglich noch finsterer wie zuvor: „Mein Schwager, der Max Ferstel, hat uns einen Entwurf gemacht, der der Familie, ausgenommen natürlich dem Heimito, gefallen hat, und so bin ich zwangsläufig auch einverstanden gewesen. Was bleibt mir anderes übrig?“ Nach einer Pause setzte er noch hinzu: „Du hast es in der Hinsicht ja besser, brauchst dich um so was nicht kümmern, weil sie dich irgendwann in ferner Zukunft auf Staatskosten in ein Ehrengrab legen werden. Ich nehm’ aber an, dass sie dir eine solche Ehre zu Lebzeiten noch nicht angetragen haben. Stimmt’s?“

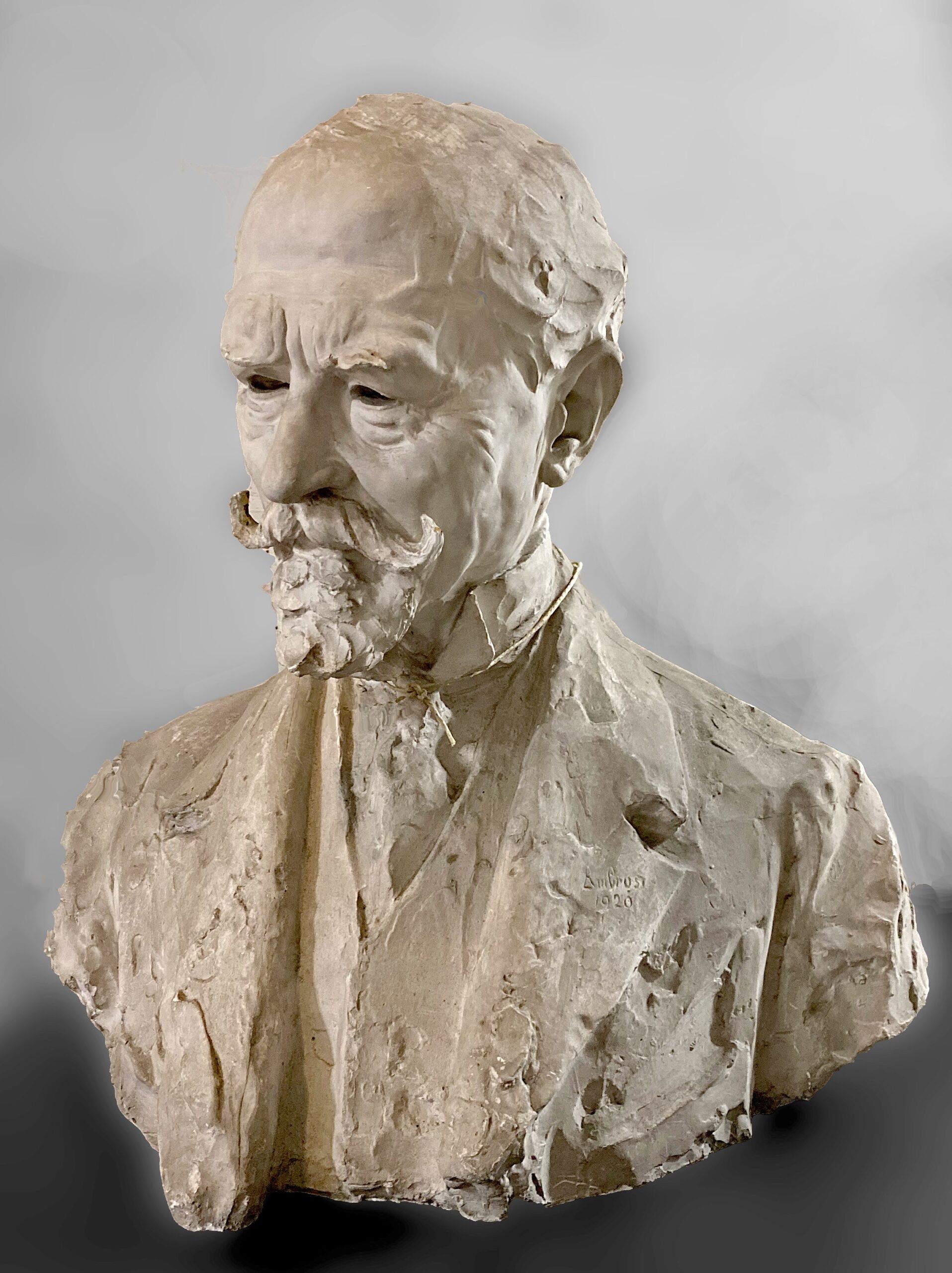

Darauf Angeli: „Na, da tät’ ich mich schön bedanken! Aber du glaubst es nicht, wenn ich dir sag’, dass sich der Gustinus Ambrosi vor ein paar Jahren nicht geniert hat, mir vorzuschlagen, ich soll für mein Ehrengrab beim Bürgermeister Seitz um einen Bronzeabguss einer Gipsbüste von mir vorstellig werden, die er, vorgeblich aus reiner Freundschaft, vor ein paar Jahren gemacht hat. So was von mir zu verlangen, das find’ ich eigentlich unerhört. G’hört sich einfach nicht!“

Was Doderer aber nur zu dem brummigen Kommentar veranlasste:

„Weiß Gott, der nagt halt vielleicht auch am Hungertuch!“

„Aber wo, keine Spur! Der Ambrosi hat jede Menge Aufträge. Der ist ein Riesentalent, das weißt du doch auch, oder?“

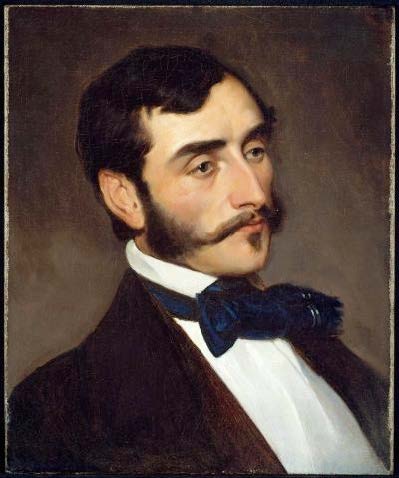

Doderer nickte und Angeli fügte hinzu: „Er will nur leider jetzt schon, als noch junger Mensch, ganz groß hinaus. Er lasst von sich verbreiten, der ‚österreichische Rodin‘ zu sein. Ich mein’, das ist schon ziemlich verstiegen! Nicht nur, dass er’s nicht ist und nie werden wird, genauso wenig wie ich nicht der hiesige ‚van Dyck‘ war, auch wenn sie mir’s schmeichelnd nachgesagt haben. Du wirst es nicht wissen, das war im 79er Jahr, als mich der Hans Makart beim großen Festzug zur kaiserlichen Silberhochzeit als van Dyck kostümiert und in den Festzug eingestellt hat.“

Was Doderer feixen ließ: „Na ja, mindestens so attraktiv wie das holländische Original bist ja sicher g’wes’n, damals bei dem Trara. Das heißt, nein, verzeih, bist ja immer noch ein Feschak, ein unverwüstlicher!“

Als der Fiaker in die Johann-Strauß-Gasse einbog, legte Angeli seine Hand auf den Arm seines Freundes und sagte ihm Adieu. Doderer hielt die Augen geschlossen und murmelte nur: „Servus, Heini, mach’s gut!“ Angeli stieg aus, gab dem Kutscher den Fuhrlohn im Voraus für die ganze Strecke, dazu auch noch ein gutes Trinkgeld, worauf der ihm mit Verbeugung hoch vom Bock dankte: „G’schamsta Diena, Herr Professa!“

Wohl aufmerksam geworden durch das Getrappel der Pferde, schloss der pflichteifrige Hausmeister das Tor auf, noch bevor Angeli läuten musste.

„Dank’ schön, Herr Kofranek. Ist gar nicht so spät g’word’n.“

Sodann nahm er die Treppe hinauf in die Beletage in Angriff und war erstaunt, wie wenig mühsam sie ihm heute war. Mir scheint, dachte er, die Komplimente vom Doderer steigen mir in den Kopf. Im Vorraum legte er Hut und Rock ab und beschloss, noch ein Zigarrl in der Bibliothek, in besagtem smoking saloon, zu rauchen und sich einen Cognac zu genehmigen. Alles verboten vom strengen Doktor Seeliger, worauf er heute pfiff. Bevor er sich’s bequem machte, öffnete er noch ein Fenster und horchte hinaus in die ihn angenehm berührende, sommerliche Ruhe, die in der dunklen Gasse lastete. Sodann versank er in dem alten weichen Fauteuil und kehrte in Gedanken zurück zur Diskussion über das Lueger-Denkmal.

Dass die Sozialdemokraten im Rathaus so lange brauchten, um zu einem Entschluss zu kommen, das war seiner Meinung nach nicht der Bürokratie geschuldet, sondern politischem Gezänk. Was für ein Unterschied zum Denkmal damals für den Hans Makart! Wie schnell Tilgners Modell beschlossen wurde! Ein Jahr später war es schon errichtet und festlich enthüllt! Im Unterschied zu heute gab’s halt einen hochvermögenden, kunstsinnigen und einflussreichen Nikolaus Dumba, der so eine Angelegenheit souverän organisierte, dann zu finanzieren wusste, prompt durchzog und alle begeisterte.

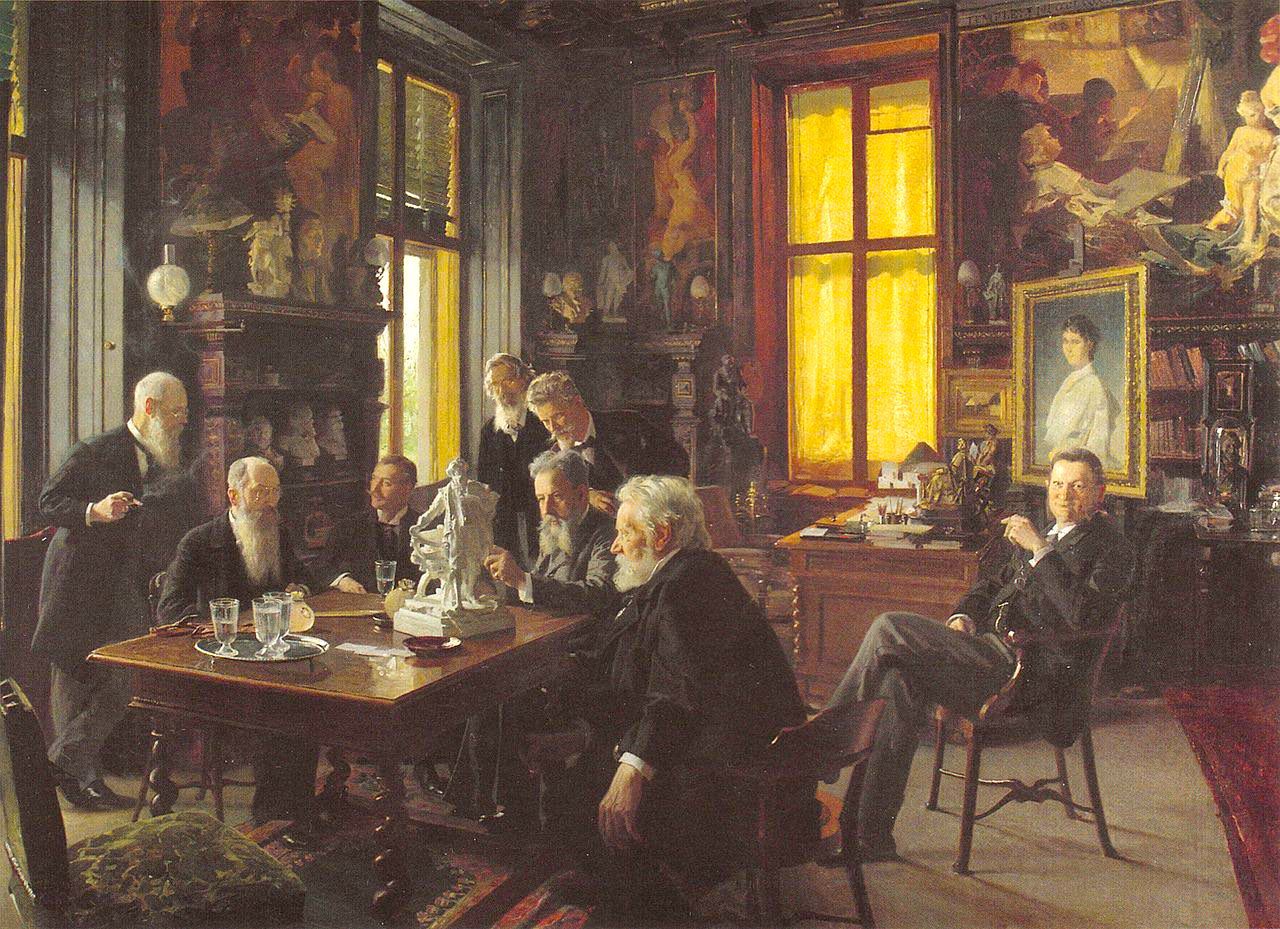

Wie er da vor sich hinpaffte, stand ihm sehr deutlich die Sitzung im Palais Dumba – immerhin vor gut vierzig Jahren! – vor Augen. Unter der Patronanz des Hausherrn wurde von einem Komitee, in das er eingeladen war, das Denkmal besprochen und beschlossen. Viktor Tilgners Modell stand am Tisch und fand ungeteilte Zustimmung. Lediglich der Aufstellungsort wurde des Längeren diskutiert, bis man sich auf den Stadtpark einigte. In Dumbas Auftrag hatte der Maler Hans Temple diese Besprechung in einem recht interessanten Bild festgehalten, nämlich in einem Gemälde, das er exakt nach einer Fotografie malte. Er ging beim Ablichten dermaßen streng und akkurat zu Werk, dass allen Teilnehmern, auch noch auf der Leinwand, anzusehen war, wie sie steif und unbeweglich vom Fotografen für das perfekte Gruppenbild arrangiert wurden.

Brauchte es damals mehr als diese eine Sitzung? Angeli konnte sich an keine weitere erinnern. Wenn es so lange gedauert hätte, wie jetzt unter den Sozialdemokraten, dann wäre Wien vermutlich um dieses und einige andere Standbilder ärmer, dann gäb’ es vielleicht nicht einmal diesen umjubelten Makart aus Marmor. Apropos umjubelt – es stimmte durchaus nicht, was kürzlich ein Feuilletonist in der Presse schrieb, dass Ruhm und Erfolg des Makart nur so lange anhielten, bis sein pompöser Leichenzug am Künstlerhaus vorübergezogen war. Hingegen war richtig, dass viele Secessionisten seine opulenten Gemälde verspottet haben und, wie zu erwarten, ließ sich von denen keiner blicken, als das Denkmal 1898 enthüllt wurde. Das war besonders schäbig, denn allesamt haben diese Herren vor Zeiten seine berühmt-berüchtigten Atelierfeste frequentiert und den Maestro beinah vergöttert – und wenn nicht sie selber, dann jedenfalls ihre Frauen. Nichtswürdig auch, weil sie im Frühjahr 1879 mitten in dem unfeinen Gerangel waren, das sich viele Künstler leisteten, um nur ja auf den Wagen der Maler und Bildhauer hinaufzukommen, den Makart in den berühmten Festzug stellte, der an der kaiserlichen Loge vorbeizog. Natürlich gab es selbst zu Makarts bester Zeit Kritiker und Spötter, wie zum Beispiel den Frömmler Anselm Feuerbach, der Makarts Malerei geradezu verabscheute und, mit Verweis auf des Künstlers Atelier in der Gußhausstraße, als „diarrhöartiges Produzieren in einer Trödelbude“ heruntermachte.

Aber erst nach der Jahrhundertwende wurde solche Kritik gang und gäbe und nahmen sich Kreti und Plethi heraus, Makarts monumentale Bilder als ‚Riesenschwarten’ oder ‚Schinken‘ zu bezeichnen Und inzwischen sind sie leider zum Ballast der Museen herabgestuft und scheinen die Herren Direktoren nicht mehr recht zu wissen, wohin damit. Angeli schmerzte diese Herabwürdigung, weil sie aus seiner Sicht eine völlige Verkennung der Genialität des Hans Makart war, der in seinem Farbenund Gestaltungsrausch, wie kein Zweiter, monumentale Gemälden genauso wie kleine Formate phänomenal zu beherrschen wusste.

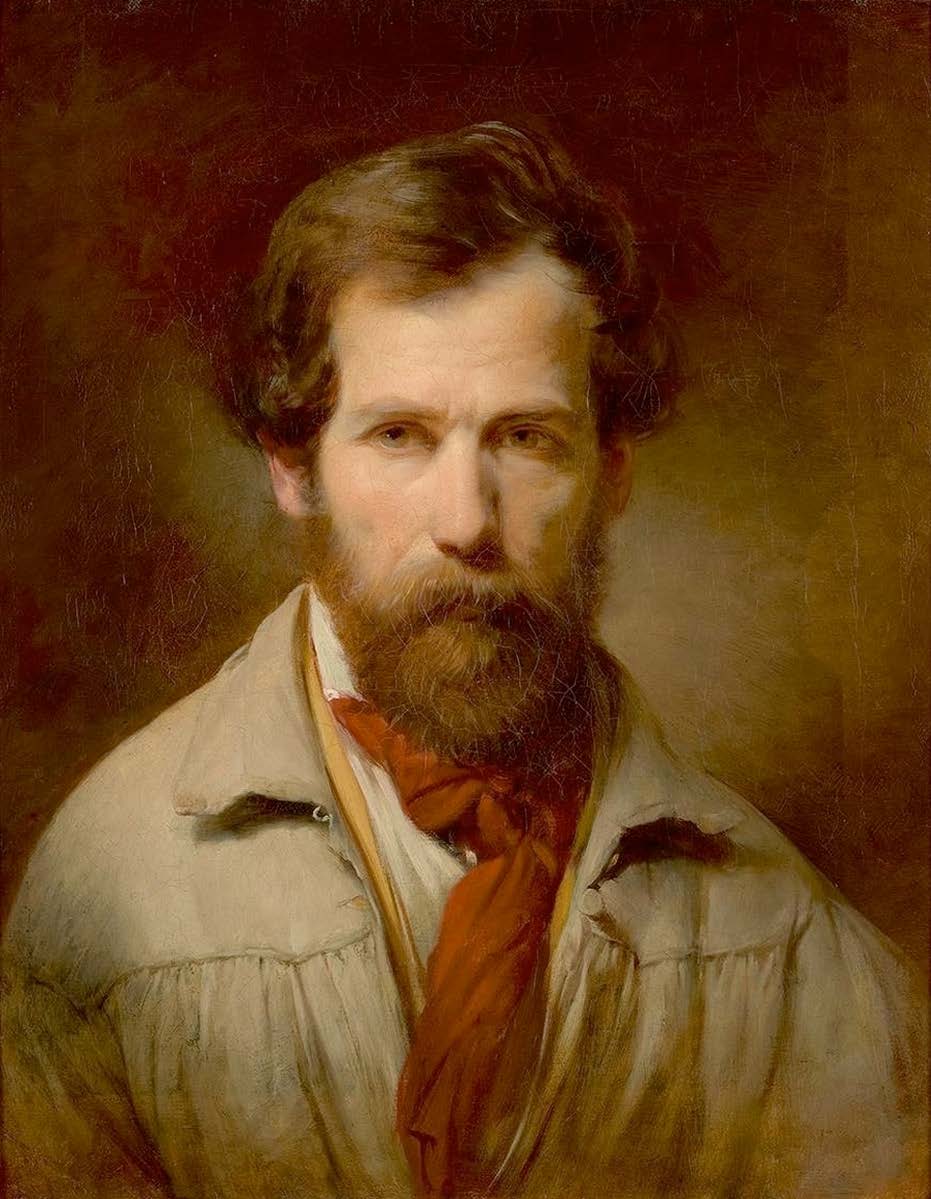

Er selber begegnete Makart 1858 in München, wo sie beide, gleichaltrig, blutjunge Schüler von Professor Piloty waren. Bei diesem ersten Zusammentreffen dort behauptete Makart, ihn, Angeli, schon zuvor auf der Akademie in Wien 1854 gesehen zu haben. Das mochte gestimmt haben, ihm war er damals jedenfalls nicht aufgefallen, vielleicht weil er noch kürzer in der Annagasse, wo damals die Akademie war, in die Malschule ging. Dort hatte man Makart mangels Talent bald nach Eintritt relegiert, was im Nachhinein natürlich für die Wiener Professoren eine mords Blamage war. So viel aber stimmte, er war im Zeichnen schwach, was ihm später in München, wie sich Angeli ganz genau erinnerte, auch Professor Piloty vorwarf: „Mit Ihren dicken Farben allein werden Sie sicher nicht durchkommen!“. Auch das war falsch, wie sich nur wenige Jahre später zeigte. Vielleicht lag der Grund für Makarts Misserfolg auf den Akademien in seinem muffigen, einsilbigen Charakter. Er war einer, von dem man meinen konnte, dass er sich selber nicht mochte. Aber immer schon musste der Furor in ihm gesteckt haben, mit dem er derart grandiose und faszinierende Bilder,

nachgerade Farbenfeuerwerke, schuf, ganz zu schweigen von seinem beinah manischen Drang, Vernissagen zu Spektakeln zu machen, Umzüge zu arrangieren und rauschende Atelierfeste zu feiern. Von solchem Schaffensdrang war in seinen frühen Jahren keine Rede.

Den Rauchkringeln seiner Zigarre nachblickend, reflektierte Angeli seine Italienreise im Frühjahr 1871, in deren Verlauf er in Rom mit dem Berliner Wilhelm Bode und Hans Makart zusammentraf. Die Schönheit und die Schätze der Heiligen Stadt brachte ihm und Makart der unerhört beschlagene Kunstgelehrte Bode in so packender Weise näher, dass sie beide, er und Makart, beschlossen, auf Monate zu bleiben und prompt ein gemeinsames Atelier in Trastevere, nahe der Kirche Sant’Egidio, mieteten. Heute fragte er sich, woher überhaupt er für diese Reise und den geplanten langen Aufenthalt die Zeit nahm, denn er war ja in Wien mit Porträt-Aufträgen bereits eingedeckt und im Übrigen zweifacher Familienvater. Aber dieser Rom-Aufenthalt, den er hauptsächlich der Hitze wegen dann doch früher als geplant abbrach, war wichtig für seine ganze weitere, künstlerische Laufbahn.

Damals steckte ihm Hans Makart ein Licht auf. Er hätte für die wirklich große Historienmalerei nicht die ausreichende Fantasie, hätte nicht das Vorstellungsvermögen für echte Dramatik. Das war wie ein Schlag und traf ihn überraschend. Gerade erst hatte er mit einigen seiner bisherigen Arbeiten, besondere mit dem Gemälde „Der Rächer der verlorenen Ehre“, reüssiert und viel verdient.

Er hatte Grund, stolz zu sein, denn in der Frühjahrsausstellung 1870 im Künstlerhaus wurde gerade dieses Bild vorzüglich aufgenommen, wurde ausgezeichnet und sofort lithografiert. Vor allen Anwesenden erklärte der Kaiser das Gemälde zum besten Bild in der ganzen Ausstellung. Mehrfach prophezeite man ihm eine große Karriere und schrieben die Kritiker, wenn auch zugegeben nicht alle, regelrechte Elogen. Nach Ödenburg an Mama schrieb er, dass er nun anerkannt wäre und man ihn bereits zu den berühmten Malern zähle. (2)

Eben deshalb hatte er auf der Italienreise eine Lithografie des

„Rächers“ mit im Gepäck, um sich bei Gelegenheit ausweisen zu können, im Olymp der Künste angekommen zu sein. Hans Makart studierte diese Reproduktion ohne jede Voreingenommenheit. Und als er dann endlich aufschaute, war seine beinharte Kritik für ihn niederschmetternd: „Heinrich, du beherrscht das Ausmalen einer solchen Szene großartig, wirklich perfekt, das sieht man sogar auf der Repro. Aber das Personal der Handlung agiert alles andere als echt, das leidet, möchte ich sagen, an Starrkrämpfen. Diese Herrschaften wirken, als wären sie mitten in der Szene stecken geblieben. Als hätte der Regisseur gerufen: Stopp, halt! Es ist eine malerische Szenerie, ja, aber darin ist keine lebensechte Bewegung. Keine Bewegtheit!“

So hart ihn dieses eigentlich vernichtende Urteil traf, musste er die Meinung des Freundes akzeptieren und selbstkritisch erkennen, dass er, selbst mit seinem besten Historienbild, nicht auf die Höhe von Makarts Kunst und nicht auf die eines Piloty, eines Leutze oder eines von Werner gelangen konnte. Er musste es sich wohl auch deshalb eingestehen, weil zwei nicht unmaßgebliche Wiener Kritiker nach Besuch der Ausstellung, bei im Übrigen größter Wertschätzung seines Talents, dieses Manko, gleich wie Makart, erkannt hatten. (3), (4)

Viel später, anlässlich eines Gesprächs zu seinem sechzigsten Geburtstag – mit wem, konnte er sich jetzt nicht mehr erinnern – gab er es sogar ganz offen zu. (5)

So viele Anregungen er sich vor der Reise von Italien und speziell von Rom für seine nächsten Historienbilder versprochen hatte, mit dem

„Rächer“ schloss er dieses Kapitel abrupt ab. Nur die „Verweigerte Absolution“ malte er noch fertig, um sich von nun an ausschließlich der Porträtmalerei zu widmen. Unvermutet kam ihm jetzt, in dieser späten Stunde, Queen Victoria in den Sinn, die, bei was immer für Wendungen, gern sagte: For better, not worse!

In Rom und auch später hätte er nie etwas über Hans Makart kommen lassen. Ein verschlossener Typ war er, wenn er aber, was auch immer, von sich gab, dann ohne Umschweife und immer treffend. Und seine Gemälde, so voller leidenschaftlicher Dramatik und oft lüsterner Erotik! In dem opulenten, vier Meter langen Bild „Huldigung der Caterina Cornaro“ hat er seine zweite Frau verewigt, die Zypernkönigin trägt eindeutig ihre Züge. Für die verführerisch dargestellten Dienerinnen standen ihm reihenweise Damen der Wiener Gesellschaft Modell.

Noch mehr Leinwand brauchte er für den „Einzug Karls V. in Antwerpen“, denn dieses Gemälde maß neun mal fünf Meter. Dass Makart es wagte, die Szene völlig unhistorisch, dafür umso fantastischer, erotischer zu arrangieren, dass den Kaiser nicht seine Leibgarde begleitete, sondern ein halbnackter Damenflor, in dem die meisten wiedererkennbare Wiener Schönheiten waren, das war eine so unerhörte Sensation, dass das Gemälde und seine lukrative Präsentation ein riesiger Erfolg für Makart wurden.

Nicht anders seine dionysischen Atelierfeste, denen Angeli aber auswich, weil sie ihm zu wild und skandalös waren – jedenfalls was man sich erzählte oder es sich die Wiener aus reißerischen Zeitungsberichten zusammenreimten.

Vom Lebensstil Makarts, von dem Dumba einmal sagte, er wäre eine ‚erotische Hochschaubahn‘, trennten Angeli Lichtjahre. Das war nicht seine Welt, auch wenn er sich nicht vorzuwerfen hatte, ein Langweiler zu sein oder als ein Biedermann gelebt zu haben, ganz sicher nicht! Die Freundschaft, die ihn mit Makart bis zu dessen Tod verband, war viel mehr als nur Kollegialität, gleichwohl ihn Bertha nicht leiden konnte, und übrigens auch nicht dessen zweite Frau.

Nein, er hatte dem Salzburger Genie viel zu verdanken, nicht zuletzt ein durch seinen Einfluss viel besser gewordenes Gespür für Farben und Farbwirkung und, vor allem, die Abkehr von der Historienmalerei. Er hätte darin nicht annähernd so großen Erfolg gehabt wie in der Porträtmalerei. Mit einem gewissen Unbehagen dachte er jetzt an „Die verweigerte Absolution“, sein letztes Bild in diesem Genre.

Der Name des Käufers war ihm entfallen, ein höherer Geistlicher; er wollte sich gar nicht vorstellen, was für einen Eindruck das Bild heutzutage noch machen könnte.

Jetzt war es nicht mehr weit bis Mitternacht. „Genug für heute!“, murmelte er halblaut:, dämpfte die Zigarre im Aschenbecher aus und erhob sich, um zu Bett zu gehen. Auch wenn der Salon tief im Dunkel lag, warf er noch, wie allabendlich, einen Blick hin zu seinem Porträt von Bertha, straffte sich um ein Geringes und wünschte ihr halblaut: „Gute Nacht, liebe Stube!“

Nach dem Ausknipsen der Nachttischlampe lag er inmitten schwärzester Finsternis und hatte mit einem Mal das seltsame Empfinden, als läge er in einem Sarg, in einem Grab, tief in schwerer Erde, in Stockfinsternis. In seinem Ehrengrab – pah!

Solche Gedanken, überlegte er, können mich nur heimsuchen, weil der Doderer von seiner Familiengruft erzählt hat. Der wird dort drinnen Sarg an Sarg mit den Seinen zusammen liegen, während er für sich allein im Feuchten verschimmeln müsse. Ein paar Wochen nach der Grablegung werden die Arbeiter den Hügel auf der Stirnseite noch einmal für das Fundament eines Steins oder einer Säule aufgraben, um zu fundamentieren. Ob sie mit ihren Schaufeln und Hacken bis zu mir hinuntergraben werden? Na, hoffentlich nicht.

Oberirdisch, überlegte er, wär’ mir, statt eines Steins, eine Säule lieber, darauf vielleicht die eigentlich recht gut gelungene Büste, die Freund Tilgner vor Jahren schuf. In klassischer Schrift Heinrich von Angeli, hoffentlich mit dem jetzt abgeschafften von, und dazu Geburts- undTodesjahr: 1840 – bis, ja bis wann? 1925, 26, 27, oder erst 30 ? So oder so, heut’ oder morgen, ihm war alles recht. Er war ja eigentlich längst fällig, sogar überfällig, wie’s ihm immer öfter und meistens mit einem gewissen Staunen in den Sinn kam. Eine Sentimentalität, was denn sonst! Einmal stärker, dann wieder schwächer, nicht immer nur in so finsterer Stunde, manchmal auch untertags. Lebensmüdigkeit oder so etwas wie Schwermut? Wenn’s ihn überkam, dann meist ohne besonderen Grund, denn eigentlich und meistens hatte er Freude am Leben, an Gesprächen und Plaudereien, so wie dieser Tage mit Alice Schmutzer, oder an kleinen Ausfahrten in die Stadt, an Whistpartien im Prückl, die bevorstehenden drei Wochen in Gmunden, auf Besuch von Bella mit ihren Buben. Lebensfreude empfand er ja auch, wenn es ihm gelang, Eindruck zu machen mit seinem nicht extra bemühten und darum umso gepflegteren Auftreten, mit seiner immer unauffällig makellosen Garderobe und mit seinem Charme, der ihn selber amüsierte, wenn er gelegentlich immer noch zog.

Aber dazwischen diese Anwandlungen, die er nicht eigentlich moros, verdrießlich, benennen wollte.

Vor ein paar Tagen, fiel ihm ein, las er im Text zu dem Spiel vom ‚Jedermann‘ des Hugo von Hofmannsthal, mit dem die neuen Festspiele in Salzburg enorm erfolgreich geworden waren, den warnenden Ausruf des vom Tod bedrohten Lebemannes:

„Nutzt die Stunde noch aufs Beste!“ Lebhaft konnte er sich in dieser Szene den schreckstarren Blick des Alexander Moissi vorstellen.

Für ihn selber, jetzt in seinem Alter,

ging der Appell ins Leere. Es gab nichts Vergleichbares mehr zu der Schaffenslust, die ihn früher angetrieben, begeistert und oft hoch befriedigt hatte. Von heute aus gesehen, lag das Beste seines Schaffens weit zurück.

Und da war noch ein Satz aus dem ‚Jedermann‘ bei ihm hängen geblieben: „Es ist ein arg Ding, zu sterben!“ Das gerade empfand er eigentlich gar nicht, wenn er sich sein eigenes Ende vorzustellen versuchte. Er hatte es auch nicht bei Berthas Weggang vor drei Jahren empfunden. Als sie zu atmen aufgehört hatte und, plötzlich und für immer, leblos war, konnte er nichts Trivialeres denken, als dass nun ihr Leben zu Ende war. Aus. Es war für ihn kein Schreck, keine Überraschung, dass er in dieser Stunde nicht so trauerte, wie man vielleicht sollte. Ihr Tod war ihm ein genauso natürlicher Vorgang wie zuvor ihr Leben. Auch die Kondolenzen nahm er, wie man vielleicht gefunden hatte, zu beherrscht hin. Wenn man meinte, ihm ginge ihr Tod nicht nahe, so war das gar nicht falsch.

Das was ihn wirklich traurig machte und zentnerschwer traf, war die Einsamkeit, die sich nach ein paar Tagen im ganzen Haus ausbreitete und alles elend, leer und viel zu groß machte. Sein Lebensmensch war fort. Erst durch dieses dumpfe Empfinden wurde ihm bewusst, dass er trotz seiner vielen Abwesenheiten und trotz seiner von ihr nur wenig geteilten Geselligkeit, ganz zu schweigen von seiner Arbeit, an der sie nie ausdrücklichen Anteil genommen hatte, eigentlich immer nur um sie herum gelebt hatte. Sie war seine geliebte Stube. Sie verdiente seine liebevolle Aufmerksamkeit, zu ihr war er zärtlich bis zum Schluss, auch wenn sie in den letzten Jahren in Folge ihrer schweren Krankheit über seine Zärtlichkeiten sich nicht mehr freuen konnte.

Berthas dritter Sterbetag war vor einer Woche, am 16. Juni, gewesen. Auch dieses Jahr fuhr er nicht zum Zentralfriedhof hinaus. Überhaupt, abgesehen vom Tag der Beerdigung, stand er nur ein einziges Mal, ein paar Monate nach ihrem Tod vor ihrem Grab. Das war wegen Allerheiligen und kostete ihn Überwindung. Früher suchte er Friedhöfe gern auf, besonders in fremden Städten, in Berlin, auf der Krim, in London, wo immer. Hier in Wien aber, diesen endlos weiten Zentralfriedhof konnte er nicht ertragen. Er kam nicht über die grausige Vorstellung hinweg, dass die unzähligen Gräberzeilen nichts anderes wären als trostlos zugedeckte Reihen abertausender überund untereinander liegender, mit den nassen Erdhügeln zerfließender Leichen. Bertha dort in der Erde zu wissen, war ihm fast unerträglich, weswegen er auf eine immer wieder verschobene, überfällige Erledigung kam: ihre Umbettung. Weil er den für die Friedhöfe Wiens zuständigen Magistratsdirektor, einen gewissen Anton Pisecker, kannte, sollte es möglich sein, von ihm, so unangenehm es war, zu erbitten, dass, im Falle einer für ihn vielleicht vorgesehenen Bestattung im Hain der Ehrengräber, seine Gemahlin dorthin umgebettet werde. Über das Hin und Her, wie dieses peinliche Ersuchen vorzutragen wäre, schlief Angeli schließlich ein.

(2)

Wien, 11. April 1870

Meine liebe Mutter !

Die große Ausstellung wurde durch den Kaiser am 7. eröffnet, ich geleitete den Kaiser durch zwei Stunden durch die Ausstellungsräume und der Kaiser war gegen mich außerordentlich liebenswürdig und bei seinem Weggehen sagte er mir folgende Worte: die Ausstellung hat mich entzückt, ich danke Ihnen dafür, das weitaus schönste Bild ist das Ihre! Als ich auf diese Äußerung ungläubig lächelte, versichert mich der Kaiser, dass er es wirklich so meine.

Der Kaiser sagte, alle Kunstliebhabern wollten das Bild kaufen, doch gibt’s der Kaiser nicht her. Es machte Sensation, und trotzdem es eine hervorragend bestückte Ausstellung war, ward mein Bild allgemein als das Beste der Ausstellung anerkannt.

Bis jetzt sind die beiliegenden Rezensionen erschienen, und ich werde nicht versäumen, Dir allererstens, was sie über das Bild schreiben, zuzusenden. Der Onkel ist ganz gerührt von meinen Erfolgen, und habe ich jetzt so viele Bestellungen erhalten, dass ich 8 Arme bräuchte um alles in Jahren fertig zu machen. Dein Wunsch, meine gute Mutter, ist erfüllt. Ich gehöre durch dieses Bild zu den berühmten Malern der Gegenwart.

Gestern war der Kaiser mit der Kaiserin abermals in der Ausstellung. Ich hoffe, dass mein armer Vater durch diese Episode etwas aufgeheitert wird. Ich freue mich schon sehr, den Vater bald zu sehen und ihm mündlich alles erzählen zu können. Jedenfalls komme ich auf diesen Monat. Ich bete zu Gott, dass die jetzt kommende Zeit meinem guten Vater nur Gesundung bringt, und seit ich zuletzt bei Euch war, habe ich Hoffnung.

Es küsst Dir und dem Vater die Hände, meine Frau, Kinder und Dein Dich innig liebender Sohn

Heinrich

(3)

Rezension (Nachlass Angeli, Zeitschrift u. Datum unbekannte vermutlich 1870)

Aus dem Künstlerhaus

Le roi est mort, vive le roi … Die drei Meister, welche ich ganz besonders loben möchte, sind alle drei ganz jungen Wiener Künstler, von denen einer,

E . K u r z b a u e r , unlängst nach München übersiedelt ist. Die beiden anderen heißen Heinrich von A n g e l i und Robert R u ß, ein Landschaftsmaler. Viele möchten das Kurzbauer’sche Bild, „Die ereilten Flüchtlinge“, welches ein Meisterwerk ist und alles mögliche Lob verdient, als das hervorragendste der Ausstellung bezeichnen. Ich kann mich diesen nicht anschließen, weil einmal in der Farbe das Kurzbauer’sche nicht neben dem v. Angeli’schen stichhaltig ist, und weil ferner die tragische Größe des v. Angeli’schen Bildes „Der Rächer seiner Ehre“ (nach Calderon) durch ihre poetische Mächtigkeit in die Waagschale fällt. Indem ich Heinrich von Angeli die Palme zuerkenne, hebe ich seinen feinen Farbensinn, seine Technik, den Fleiß, die Noblesse des Empfindens und Ausführens und vor allem den dramatischen Dichter im Maler hervor.

Der junge Künstler ist bereits ein vollendeter Meister. Das Bild vergegenwärtigt den Moment, in welchem der Rächer den Entführer seiner Frau bei einem Gelage überraschend mit dem Degen niedergestochen hat, die Frau ergreift und sie unter dem Schutze seiner Klinge von dannen führen will. Die dramatische Wirkung in dem Gesicht der Ehefrau, einer Südländerin, ist klassisch und könnte den lebenden Bühnen-Künstlerinnen als Studie empfohlen werden. Schrecken, Entsetzen und Wut der um den gedeckten Tisch, die Perle eines Stillebens für sich allein, in Auflösung geratenen bestürzten Gesellschaft sind vortrefflich veranschaulicht. Die Hauptfigur ist die des zusammensinkenden, erstochenen Kavaliers. Voller Lebendigkeit ist die Gestalt des den mit dem Dolche bewaffneten Arm zurückhaltenden Freundes, welcher dem Beschauer den Rücken zuwendet. Das Bild ist voll feiner Charakteristik. Kostüme, Ornamente des Zimmers, Marmorfußboden, Teppich – alles dies ist mit einer Sicherheit und Klarheit gemalt, welche, fern von Virtuosentum, die vollendete Herrschaft über das Material bekunden. Neben solcher Meisterschaft ist doppelt hoch der große Fleiß und die ebenso große Gewissenhaftigkeit (heutzutage so selten vereint) an Herrn v. Angeli zu rühmen. Meinem Gefühl ist die Eckfigur, welche aufgesprungen ist und nach dem an den Stuhl gelehnten Degen greifen will, nicht sympathisch. Aber das ist wohl individuell, und vielleicht hat der Künstler gerade den starren Moment schildern wollen, in dem die Meisten vor grausiger Überraschung handlungsunfähig werden. Jedenfalls wird, wer immerhin sich Kleinigkeiten anders wünschen möchte, diese den großen Verdiensten des vortrefflichen Werkes nicht in Anrechnung bringen können.

Wenn ein kritischer Bewunderer des in Rede stehenden Bildes es „bedauert hat, dass der Künstler nicht den für die Phantasie furchtbarsten Moment zur Darstellung gebracht“, so verstehe ich dies nicht. Derselbe äußert sich ferner: „Statt dass die Phantasie angeregt würde – wie es sein soll – , mit der Handlung der Zeit vorzuschreiten, wird sie genötigt, nach rückwärts zu schauen, sich Veranlassung und Entwicklung des Geschehenen zusammenzusuchen. Hierdurch kommt eine beängstigende Unklarheit zum Ausdruck, und jeder fragt: was ist geschehen? statt zu überlegen: was geschieht, und was wird noch geschehen?“ Wo Jemand erstochen zusammensinkt, da, sollte ich meinen, weiß Jeder, was geschehen ist, zumal wenn der Rächer mit der bloßen Waffe ihm zur Seite steht. Da ist gar nicht zu überlegen, was geschieht? was geschieht, sieht man. Was geschehen wird? Der Betrogene wird seine Frau wieder haben, und der Betrüger die Schuld mit dem Leben büßen. Ich trete unbedingt für die feinere künstlerisch Empfindung des Meisters ein, welcher nicht den so oft dagewesene Abschlachtungsmoment, nicht den „furchtbarsten“, plump erfasst hat, sondern der, wie ein geschickter Taktiker, in dem Schlussakt seines Dramas die ganze dramatische Wirkung konzentrierend, denjenigen wählt, welcher zugleich die Befriedigung eines moralischen und künstlerischen Bedürfnisses gewährt. Ich mache auf das Bild des Herrn v. Angeli so eingehend jetzt schon aufmerksam, weil es unzweifelhaft zu den bedeutendsten Leistungen der nächsten Berliner Ausstellung zählen, vielleicht überhaupt die bedeutendste sein wird. Schon heute freue ich mich auf den Augenblick, wo mir ein späteres Werk des talentvollen jungen Mannes begegnen möchte. Hoffentlich werden sich die Erwartungen, welche man gerechterweise an ein außergewöhnliches Talent knüpft, sich bei Heinrich von Angeli auch für die Zukunft bewähren. R. G.

(4)

WIENER ZEITUNG 29. April 1870

So wie Kurzbauer trat auch Heinrich v. Angeli zum ersten Male mit einem größeren Bild in die Öffentlichkeit. Das Bild betitelt sich: „Der Rächer seiner Ehre“. In einem reich geschmückten Gemach wird das Gelage einer Gesellschaft vornehmer Herren und Damen durch eine tragische Szene unterbrochen. Der betrogene Mann einer jungen, treulosen Frau war in das Gemach hereingestürzt und durchbohrte mit einem Degen den Verführer.

Darüber trat Entsetzen und Bestürzung ein. Mit Gewalt reißt der Rächer seiner Ehre die schuldbelastete Gattin an sich; ein Freund des Ermordeten zieht einen Dolch und will auf ersteren damit eindringen. Der Sterbende sinkt mit gebrochenen Augen in die Arme einer jungen Dame und eine andere Dame vor dem Tisch verbirgt schluchzend ihr Antlitz in den Händen.

Unverkennbar tritt uns auch in diesem Bilde ein beachtenswertes Talent entgegen. Aber wie verschieden ist es nicht von jenem Kurzbauers! Die Szene ist sehr lebendig behandelt und doch will es uns scheinen, dass der Künstler für die gewaltigen Leidenschaften nicht immer die Tiefe und Wahrheit des Ausdrucks erreichte; es erging ihm wie manchem Dramatiker, welcher den Knoten tragisch zu schürzen, aber nicht ganz befriedigend zu lösen verstand. Dagegen bewies Angeli in der Ausführung des Ganzen einen Geschmack und eine Technik, welche bewunderungswürdig sind.

(5)

NEUES WIENER JOURNAL 8. Juli 1900

Zum sechzigsten Geburtstag des Meisters

. . . „Sie selbst, Herr Professor, waren anfangs Historienund Genremaler, nicht wahr?“

„Jawohl! Aber beides schlecht. Mir fehlte das Wichtigste: die Erfindung und der historische Sinn. Dahinter war ich bald gekommen. Ein Genrebild, das ich im Jahr 1869 malte, „Der Rächer seiner Ehre“, und das sogar in Berlin die Medaille erhielt, wirkte, trotzdem jede einzelne Figur gelungen war, im Ganzen bloß wie ein schlechtes Theaterstück. Ich bin eben erfindungsarm ein Sklave der Natur. Was ich vor mir habe, kann ich erfassen, seine Wesenheit durchdringen, seine Charakteristik erlauschen und wiedergeben, aber ich muss Alles s e h e n. Auch hätte es mir nicht geschadet, wenn ich von Makarts Dekorationstalent etwas abbekommen hätte. Aber ich bin froh, dass ich meine Fehler kenne. Der Künstler soll durchaus sein Talent und sein Genre verstehen, das Maß seiner Kraft beurteilen können. Im Jahre 1878 beauftragte mich Seine Majestät, der Kaiser, für die Pariser Weltausstellung ein historisches Bild zu malen. Ich nahm Audienz, in welcher ich den mich ehrenden Auftrag dankend ablehnte. „Eure Majestät bekämen ein schlechtes Bild“ sagte ich offenherzig, „und ich hätte meinen Namen ruiniert.“ Der Irrtum über sein eigenes Genre hat den feinsinnigsten, vornehmen Munkácsy umgebracht. Er brach unter der Riesenaufgabe, welche schon die Vorarbeiten zu dem Deckengemälde „Arpad“ für das ungarische Parlament erfordern, zusammen. Er war nach meiner Überzeugung der vollendetste Genremaler seiner Zeit . . .

Jedenfalls hat der Historienmaler die schwerste und undankbarste Aufgabe. Ein Bild wie „Die letzte Stunde Karls I.“ von Delaroche, an das kann ich nicht glauben. Ein Maler soll die Historie seiner Zeit malen, wie Van Dyck die Zeit Karls I., Delaroche aber soll Allegorien malen. Der einzige Menzel hat es verstanden, die Zeit Friedrichs des Großen so wiederzugeben, dass es nicht bloß historische Malerei, sondern gemalte Historie geworden ist. Ich möchte beinahe behaupten, dass der Portraitist der einzig wirklich authentisch historische Maler ist, denn er fixiert in seinen Bildern die Mode, die Sitte, den Stil seiner Zeit.“