„Ferdinand, pass auf, ich will dir ein Gedicht von Theodor Fontane vorlesen und du wirst mir verraten, wovon es handelt. Ich bin gespannt, ob du’s weißt.“

Die beiden Schmutzer saßen auf der Hausbank, vor sich den Garten im üppigsten Grün, gegliedert durch Blumenrabatten und eine Anzahl schon groß gewordener Obstbäume. Über ihnen hingen noch ein paar verspätete Locken vom hellblauen Blütenrausch der Glyzinie, den Schmutzer jedes Jahr sehnsüchtig erwartete und der ihn auch in diesem Jahr wieder glücklich gemacht hatte.

„Leg los!“, bat er Alice, die sich nun redlich bemühte, jenes Gedicht zu rezitieren, das ihr Heinrich von Angeli zu lesen ans Herz gelegt hatte.

Letzte Begegnung

(14. Juni 1888)

König Oskar, vom Mälar kommt er daher, Fährt über den Sund, fährt über das Meer, Nun sieht er die Küste: Deutsches Land, Heide, Kiefer, märkischen Sand,

Und nun Avenuen und Schloß und Alleen – Er kommt, um den sterbenden Kaiser zu sehn.

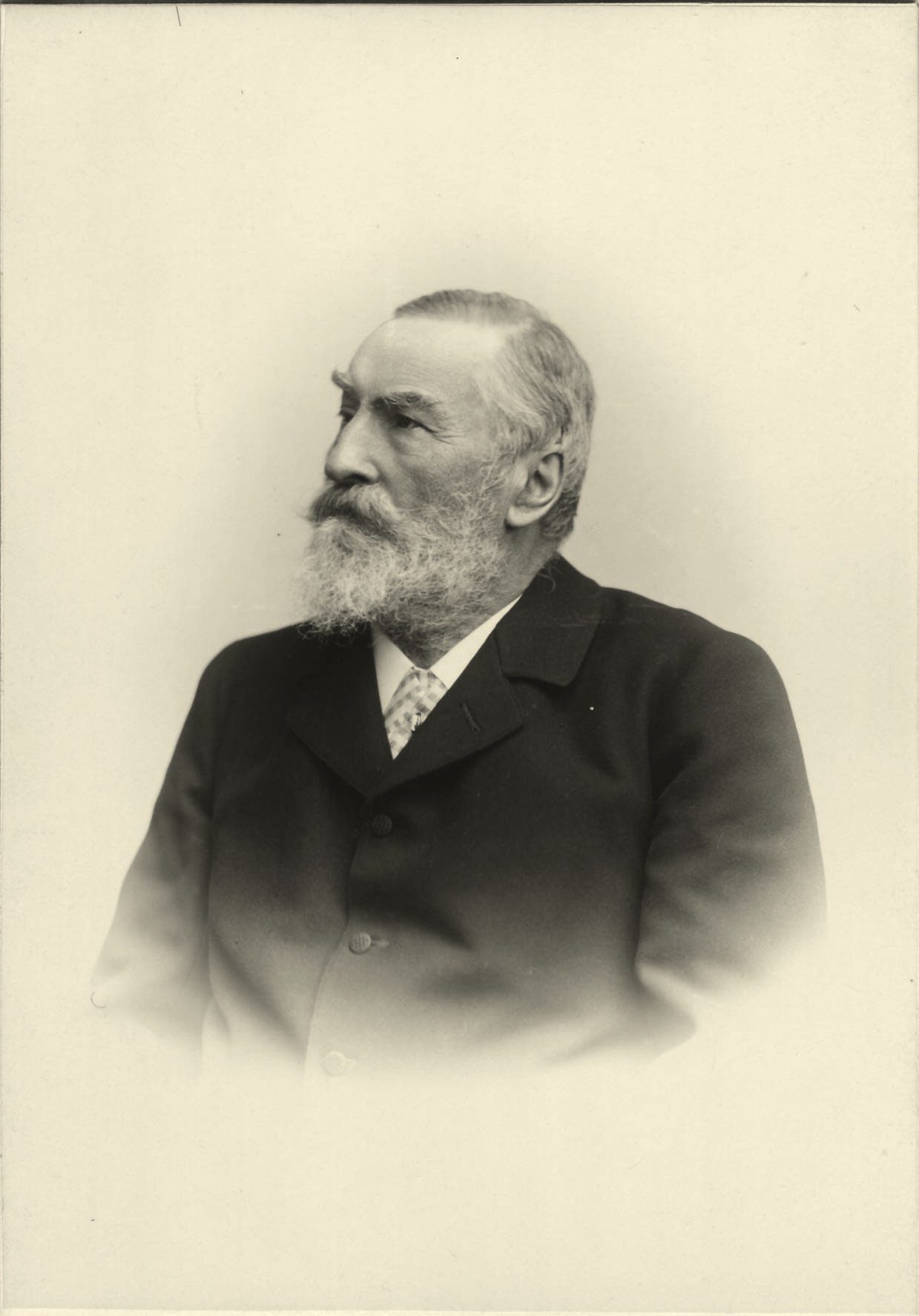

Dem melden sie’s. »König Oskar ist da.« Kaiser Friedrich wie suchend um sich sah, Ein leuchtendes Bildnis hängt an der Wand, Sein Bildnis von Angelis Meisterhand, Orangeband, Orden, Helmbuschzier, Pasewalker Kürassier,

Er blickt drauf hin, und den Blick sie verstehn:

»So soll mich König Oskar sehn.«

Und sie legen ihm Koller und Küraß an, Aufrecht noch einmal der sterbende Mann, Aufrecht und hager und todesfahl –

König Oskar tritt in den Marmorsaal, Sprechen will er, er kann es nicht,

Ein Tränenstrom seinem Aug’ entbricht. Da steht sein Freund in des Jammers Joch, Gebrochen und doch ein Kaiser noch:

Den Pallasch zur Seite, den Helm in Hand, Kaiser Friedrich vor König Oskar stand.

Bild einst von Größe, Schönheit, Glück, Das ist das letzte, das blieb zurück.

Stumm neigt sich der König, und noch einmal, Und nun zum dritten und – läßt den Saal.

Alice blickte auf, und Ferdinand sagte nach einem Moment, seinen Kopf nachdenklich wiegend: „Eindrucksvoll, liebe Alice. Und wie du das vorgetragen hast, mein Kompliment!“

„Aber was sagst du zum Inhalt?“

Ferdinand schmunzelte: „Du wirst dich vielleicht wundern, zufällig kenn’ ich dieses Gedicht. Noch dazu sehr gut, weil wir’s in der Siebten im Theresianum auswendig lernen mussten. Wir hatten einen Deutschprofessor, der vielleicht ein Verehrer von Theodor Fontane war, kann sein, aber jedenfalls uns damals zeitgenössische Lyrik näherbringen wollte. Und so weiß ich auch noch sehr gut, wovon das Gedicht handelt. Nachsehen muss und darf ich mir aber schon,

vergessen zu haben, dass der Angeli darin vorkommt. Warum – das verstehe ich erst jetzt.“

Alice, ganz aufgeregt: „Aber ist nun die Begegnung historisch belegt? Hat sie wirklich stattgefunden?“

Ferdinand konnte bestätigen: „Oh ja, das ist so gut wie sicher. Die Begegnung von König Oskar von Norwegen und Friedrich III., knapp vor dessen Tod, hat es gegeben. In unserem Deutschbuch damals war ein Bild des Kaisers abgedruckt, auf der gegenüberliegenden Seite vom Gedicht. Ich hab’ das Buch leider nicht aufgehoben, vermag mich aber einigermaßen zu erinnern. Eine sehr einfache Reproduktion, ein Stich, nach dem ich mir das originale Gemälde von Angeli jetzt einigermaßen gut vorstellen kann.“

„Na sowas, Ferdinand, immer wieder überrascht du mich!“

Darauf er: „Dass sich der, wie es im Gedicht heißt, ‚sterbende Kaiser‘ für diese Begegnung tatsächlich noch in volle Wichs werfen ließ, ist wenig wahrscheinlich, auch wenn die Hohenzollern den Uniformfimmel auch noch im und übers Totenbett hinaus pflegten. Knapp vor dem Krieg war ich, wie du dich erinnerst, einmal in Berlin und da stand ich im Mausoleum der Potsdamer Friedenskirche vor den marmornen Sarkophagen von Kaiser Friedrich und seiner Gemahlin Victoria. Als großer Krieger liegt er dort selbstverständlich in Uniform, mit einem riesigen Schwert auf der Brust. Er war sicher ein ganz tüchtiger Feldherr im Jahr 1866 und hat mitgeholfen, dass die preußische Armee uns Österreicher in Königgrätz zusammengeschossen hat. Aber ein großer Held, das war er wohl nicht.

Soviel ich über ihn gelesen habe, hatte Friedrich, ganz anders als sein Sohn, einen ausgeglichenen Charakter und war, nicht zuletzt durch seine Gemahlin, weltoffen und viel weniger preußisch als die Hohenzollern im Allgemeinen sind. Gut denkbar, dass er und König Oskar befreundet waren. Sie müssen etwa gleich alt gewesen sein. Es hat sie aber ein großer Unterschied getrennt, dass nämlich der Norweger lange schon König war, während Friedrich, als er schlussendlich Kaiser wurde, sich nach nur 88 Tagen schon für die Ewigkeit versammeln musste. Wie das der Theodor Fontane mit dem Gemälde des Angeli zusammengereimt hat, da muss man schon sagen: Chapeau! Das ist große Dichtkunst. Ich schwärm’ eigentlich nicht für solche Gedichte, zu viel Pathos, aber Fontanes Eloge auf den unglücklichen Preußen, die hat schon was, keine Frage.“

Alice war begeistert, nun auch um das historische Umfeld, in dem das Gedicht spielt, zu wissen. Weil gestern Heinrich von Angeli ihr gesagt hatte, dass der Wiener Männergesang-Verein, dessen aktives Mitglied er seit immer schon sei, mehrere vertonte Fontane-Gedichte in seinem Liedprogramm hat, fragte sie ihren Mann:

„Wusstest du, dass unser Freund ein passionierter Sänger ist oder jedenfalls war? Er sagte mir, dass er in jungen Jahren seine Stimme sogar professionell hat ausbilden lassen, und gar nicht von irgendwem, sondern von einem der besten Gesangslehrer Wiens. Der habe ihm nach einiger Zeit attestiert, dass er’s gesanglich erstaunlich weit gebracht habe. Das hätte ihn, Angeli, dermaßen gefreut, dass er meinte – so sagte er mir’s wörtlich – auf die ganze Malerei bald pfeifen zu können! Natürlich im Scherz!“

Darauf Schmutzer: „Na, das wär’ auch traurig gewesen, denn das noch so wundervoll gesungene Lied verklingt gleich schnell, wie der Wind weht. Dagegen werden Angelis Gemälde, man möcht’ ja fast sagen, immerwährenden Bestand haben. Allein durch die vielen ProminentenPorträts werden seine Bilder auch noch nach Jahrhunderten von Historikern geschätzt werden, und wegen der hohen Qualität von den Kunstgeschichtlern nicht minder.“

„Ja“, stimmte Alice zu, „das ist wahr. Wenn’s ein Werksverzeichnis noch nicht gibt, sollten wir für das Buchprojekt ein solches anzulegen versuchen.“

Ferdinand gab ihr recht und sinnierte darüber hinaus: „So eine Zusammenstellung seiner, wie du sagst, mehr als siebenhundert Bilder macht dann auch den stilistischen Abbruch der Porträtmalerei gegen Ende des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts sichtbar. Ich meine nicht, dass dieser im späten Œuvre Angelis sonderlich zum Ausdruck kommt, wohl aber ganz allgemein und gleichsam als Reflex auf den gesellschaftlichen Umbruch, dessen Zeitzeugen wir sind.“

„Keine Frage“, sagte Alice, „im übrigen ist Angeli die Klientel nicht abhanden gekommen war. Der Untergang der Herrscherhäuser und der sie umgebenden Noblesse bedeutete zwar definitiv das Ende der Hofmalerei, nicht aber den Wegfall der Nachfrage nach Porträts von seiner Hand. Nur kann er natürlich längst nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Aber das Malen ist ihm immer noch eine Freude, verschafft ihm jedenfalls Befriedigung.“

Darauf Ferdinand: „Das glaub’ ich schon. Gleichzeitig kann ich mir sehr gut vorstellen, wie er realisieren wird, dass sich viele, die sich heutzutage überhaupt noch porträtieren lassen, oft eine ganz andere Art von Darstellung ihrer selbst wünschen. Unbestreitbar, die Leute haben halt andere Sehgewohnheiten angenommen, betrachten sich selber auch anders als früher, wozu die Fotografie beigetragen hat. Wir brauchen uns doch nur die Bilder des Oskar Kokoschka vor Augen zu halten, die wir letztens beim Würthle gesehen haben! Wie der den Karl Kraus gemalt hat! Häng dieses Bild neben ein Porträt von Heinrich Angeli, dann schaut’s aus wie eine Karikatur – und doch müssen wir zugeben, dass er den gift’lnden Kraus aufs Trefflichste porträtiert oder, wenn man so will, charakterisiert hat.“

„Da hast du recht. Und eigentlich, Ferdinand, gilt das für dich ebenso, wie du heute arbeitest: Du gehst ja auch immer mehr von deiner klassischen Art der Radierung weg und hin zur PorträtFotografie, bei der du mit Licht und Schatten experimentierst, wie eben ein Avantgardist. Stimmt’s ?“

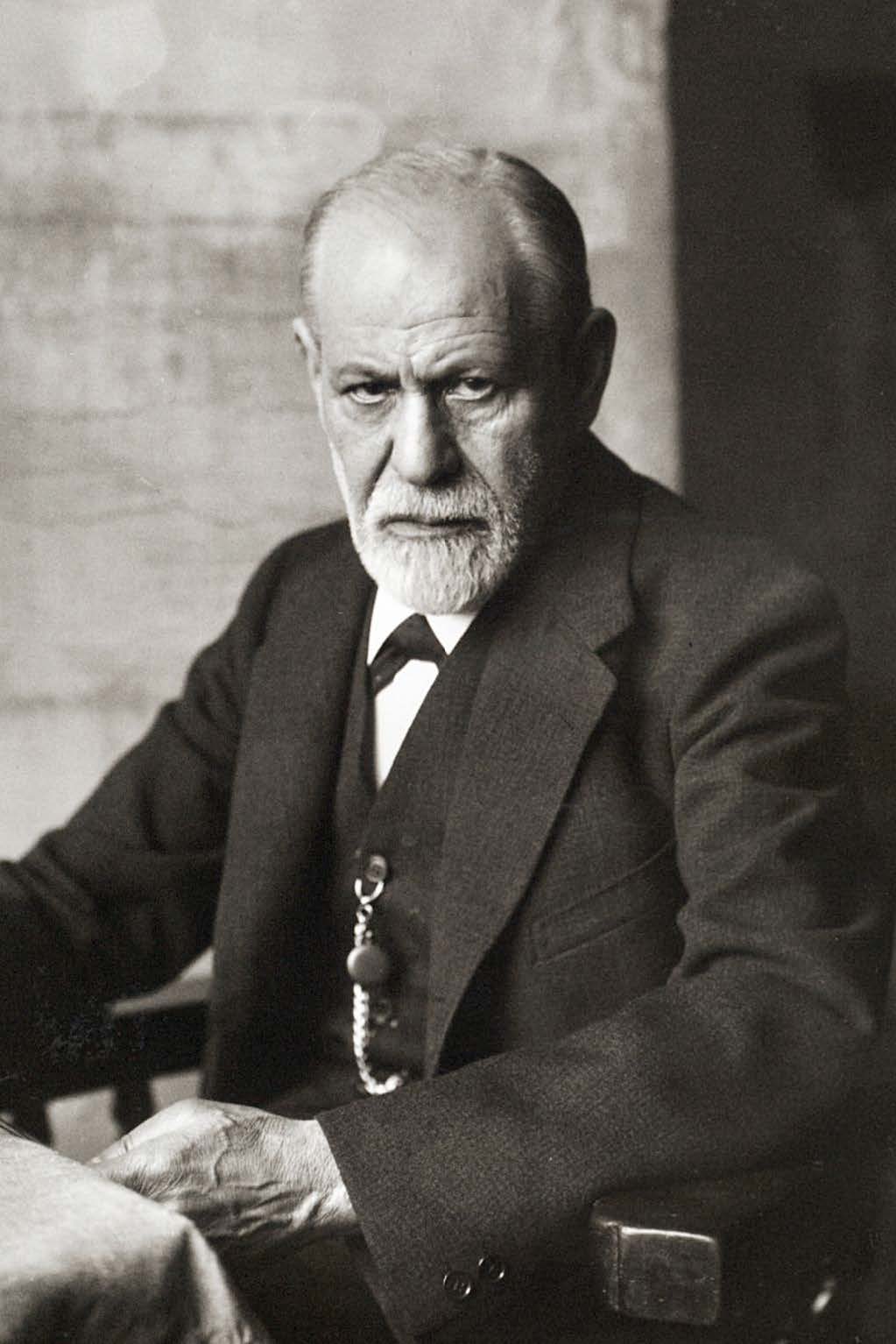

Ferdinand nickte: „Ja. Nur, ich wollt’, ich wär’ damit schon weiter. Wenn du meine Porträts von Sigmund Freud und letztens von Albert Einstein nimmst, sind die zwar durchwegs sehr anerkannt worden, aber immer noch recht konservativ. Ich möcht’ viel mehr abstrahieren, expressiver werden, was aber eine Gratwanderung ist. Warum? Vielleicht liegt’s an der Fotografie selbst, wohl aber auch an mir, dass ich viel zu eingefahren bin, mir zu wenig zutrau’. Und prosaisch gesprochen, weil mit Experimenten halt auch kein Geld zu verdienen ist. Ich bin jetzt Mitte fünfzig, wir sind etabliert, gewöhnt an ein auskömmliches Einkommen, schon gar in diesen unsicheren Zeiten. Das Sitzenbleiben aber auf dem, was ich gut kann, macht mich einigermaßen unzufrieden.

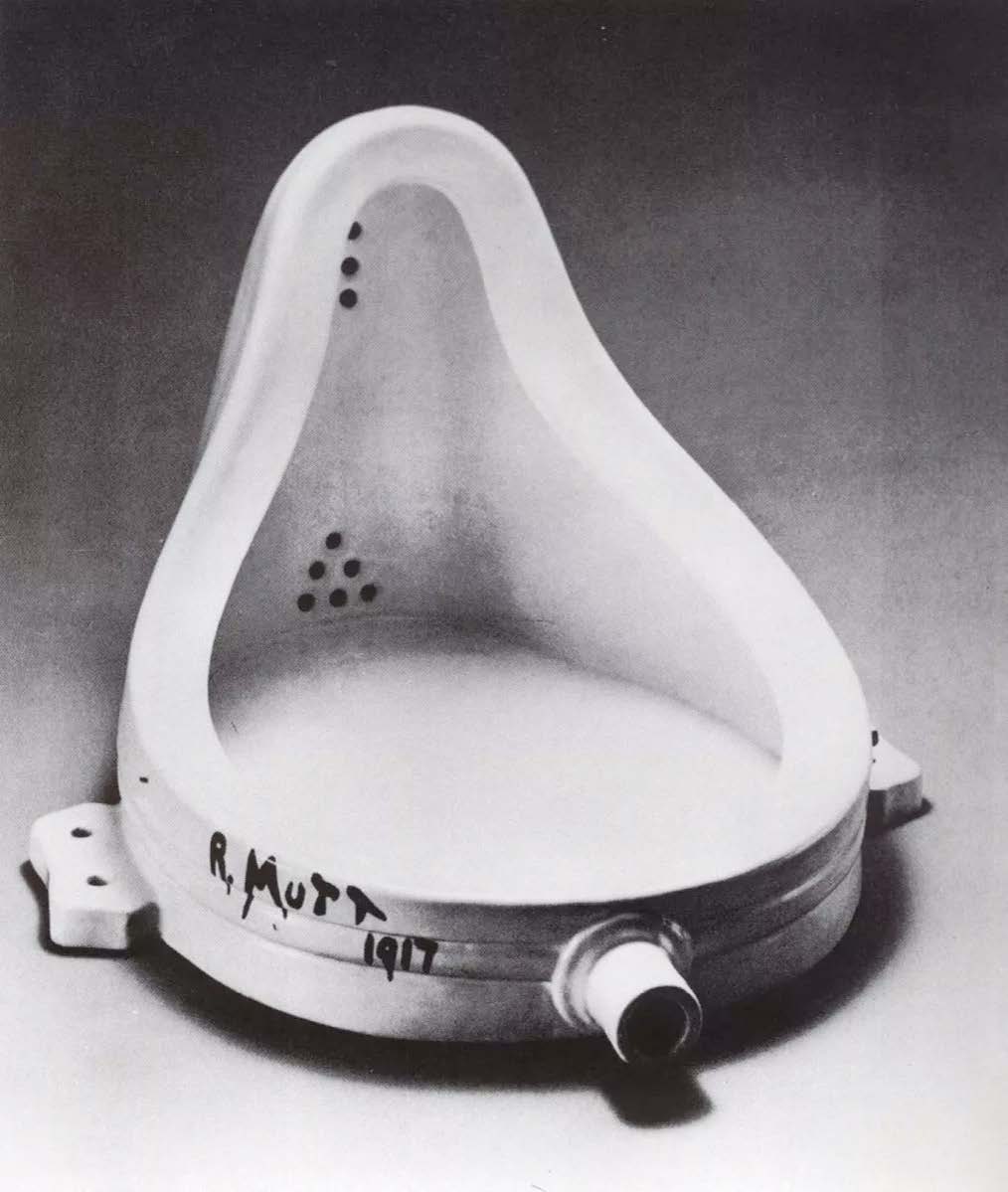

Unser Freund hat’s da viel besser. Heinrich von Angeli belastet der ‚Zug der Zeit’ nicht mehr. Er ist über achtzig und hat sich in die Kunstgeschichte längst eingeschrieben. Das wird ja sogar der Dr. Buschbeck anerkennen müssen. Und über die Avantgardisten, schon gar die Abstrakten, über einen Skandal, wie ihn vor ein paar Jahren ein gewisser Duchamp in New York ausgelöst hat, zuckt doch der Angeli nur mit den Achseln. Hast du von diesem Duchamp gehört?“

„Nein, du wirst mich bitte aufklären.“

„Marcel Duchamp, dem Namen nach ein französischer Künstler, hat ein Urinal, eine Pissoirmuschel, bei einer Vernissage der ‚Society of Independent Artists’ zum Kunstwerk erhoben. Das zeigt übrigens auch, dass wir Secessionisten vor zwanzig Jahren im Vergleich zu einer solchen Society geradezu Lamperl waren.“

Alice, die sich an eine Bemerkungen von Angeli erinnerte, meinte: „Offenbar waren euch die Provokationen zwar wichtig, aber nicht allein der Provokation wegen.“ Ferdinand gab ihr recht: „Genau so. Was

wir unternahmen, das sollte l’art pour l’art im besten Sinn sein, wenn’s auch nicht immer gelang. Natürlich waren einige unter uns, die primär auf Provokation spitzten, was Teilen des Publikums sogar sehr gut gefiel, weil man sich als fortschrittlich ausweisen konnte, sozusagen im Gleichschritt mit der Künstler-Avantgarde. Den Unterschied zu manchem, was da jetzt daherkommt – im Übrigen durchaus nicht nur aus den USA – sehe ich insofern, als uns ein wichtiges Anliegen war, die Massen für Kunst zu begeistern. Und durchaus nicht nur wegen des Geldes, nein. Wir strebten nach breiter Anerkennung. Ob das den Extremisten unter den Expressionisten wichtig ist? Mit besagter Klomuschel manifestieren sie das Gegenteil. Und daher hab’ ich mir eine andere Erklärung zurechtgeschustert.“

„Na, da bin ich gespannt.“

„Es ist unbestritten, dass der sinnlose Krieg nicht nur unermesslichen materiellen Schaden brachte, dass er auch eine kulturelle Verwüstung hinterlassen hat. Nicht nur viel vom Bestand schöner Kunst, auch deren Wert und Gehalt sind vielfach verloren gegangen. An der Sinnlosigkeit arbeiten sich manche Künstler ab und kommen zu Ansichten, dass nichts mehr als Kunst gelten soll. Sie proklamieren den Nihilismus, der viel vom heutigen Zeitgefühl widerspiegelt. Es wird postuliert: ‚Wir sind am Ende’.“

Alice warf ein: „Ich danke schön! Daraus wird Weltuntergang in Permanenz.“

„Ja, und das geht bis ins Exzentrische. So eine Sicht muss oder soll man auch nicht unbedingt teilen. Aber Menschen, die Schlimmes bis Grauenhaftes erlebt haben und dadurch über ein anderes Sensorium als wir verfügen, muss man verstehen und ihnen auch einen anderen Blick auf die Welt zugestehen. Nämlich einen hoffnungslosen Blick auf die menschliche Gesellschaft, die sich im Großen Krieg massakrierte, sich seither in einem kalten Materialismus verirrt, keine Ordnung wie früher mehr kennt und kritiklos hinnimmt, dass alles zusammen eine undurchschaubare Zweckund Sinnlosigkeit geworden ist. Daraus entsteht eben diese Verfassung, die du auch Verzweiflung nennen kannst, in der alles zur Farce wird, erst recht was sich als Kunst oder Kunstwerk ausund vor allem herausnehmen will. Da kommt dann eben einer wie dieser Duchamp und meint, den ganzen sogenannten Kunstbetrieb einreißen zu müssen. Der Typ soll im Übrigen ein ganz friedfertiger, umgänglicher Mensch sein. Und exzellenter Schachspieler obendrein. “

Dennoch konnte Alice mit einem Schaudern nur sagen: „Du liebe Zeit!“

„Unübersehbar“, setzte Ferdinand fort, „werden wir’s zukünftig mit sehr viel progressiverer Kunst, die jetzt schon zwischen Europa und Amerika hinund herschwappt, zu tun kriegen. Sogar in unserem kleinen Reststaat ist zu bemerken, dass in der bildenden Kunst die abstrakte Malerei und Bildhauerei langsam an Wertschätzung gewinnt. Wer heute quasi dazugehören will, der muss nach allen Richtungen offen sein. Was da jetzt kommt, wird sich zu einer in der Geschichte der Kunst, Kultur, Erziehung, von mir aus der ganzen Zivilisation, beispiellosen Revolution ausweiten. Vielleicht kann ich meine Erwartungen oder Befürchtungen auch anders, nämlich bildlich ausdrücken: Kam die Kunst in früherer, gar nicht so weit zurückliegender Zeit wie ein breiter, mächtiger Strom daher, verzweigt sie sich heute in zahllose Nebenarme und Gerinne, in denen unzählige, zuallermeist selbsternannte Künstler herumplantschen, experimentieren, reüssieren und, vor allem, auffallen wollen. Mit dem einen Ziel: zeitgemäß zu sein!“

Alice: „Wozu die Kunsthändler fest beitragen, mein’ ich, und denk’ dabei an den Würthle.“

Ferdinand wiegte den Kopf: „Davon, meine Liebe, bin ich gar nicht so überzeugt. Natürlich protegieren und fördern sie den einen oder andern, aber Händler machen die Kunstströmungen genauso wenig wie Windmühlen den Wind.“

„Ich find’ das alles hochspannend“, sagte nun Alice, legte ihre Hand auf Ferdinands Schulter und sagte versonnen: „Glaub mir, es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass ich den Heinrich von Angeli in dieser Umbruchszeit, so ungezwungen wie er ist, erleben darf. Er ist in seinen Reflexionen zur Gegenwart nicht im Mindesten weltfremd und äußert manche interessante Kritik am Zeitgeist. Aber nie giftig oder gallig. Könnte er gar nicht, denn in seinem ganzen Wesen ist er von nobler Gelassenheit und hat dazu immer diesen Schalk in den Augen und einen Wortwitz auf der Zunge. Das schließt Bösartigkeit aus. Na, du kennst ihn ja!“

Schmutzer nickte zustimmend: „Nächste Woche, sagst du, fährst du wieder hin. Ich könnte dich vielleicht abholen und dem Grandseigneur bei dieser Gelegenheit wieder einmal Besuch machen.“

Alice war begeistert: „Ja, mach das, prima!“

Dann erzählte sie ihrem Mann noch schnell die kleine Episode, mit der Angeli den deutschen Kaiser Wilhelm I. vergraulte. Es war vor zirka fünfzig Jahren, bald nach dem Deutsch-Französischen Krieg, als er nach Potsdam gerufen wurde, um ein großes Porträt seiner Majestät zu malen, selbstverständlich in aller Pracht. Für den König – damals war er noch nicht Kaiser – war die volle Ordensbrust von großer Bedeutung. Für Angeli aber waren es zu viele Orden und so ließ er einige, des besseren Gesamteindrucks wegen, quasi unter den Tisch fallen. Das hat ihm die bärbeißige Majestät übel genommen und verlangte daher eine Komplettierung. ‚Wollen S’, dass ich Ihnen das Grafflwerk wirklich umhäng’?’, habe Angeli ihn gefragt, was den Preußenkönig fragen ließ, was denn ein Grafflwerk wäre. ‚Na, die Orden halt, Exzellenz.’ Diese Ausdeutschung amüsierte Wilhelm gar nicht und er entzog dem am Hof der Hohenzollern sehr beliebt gewordenen Maler sein Lebtag lang die Gunst, was aber Angeli ziemlich egal war. Leid habe ihm nur getan, dass er damals seiner königlichen Hoheit nicht erzählt hatte, was in puncto Orden dessen ranghöherem Amtskollegen Kaiser Franz Joseph einmal widerfuhr, denn daran hätte sich der Unterschied zwischen den Preußen und den Österreichern gut zeigen lassen. Die k. u. k. Anekdote geht, nach Angeli, so: In einem Dorf irgendwo in der Monarchie defiliert vor Franz Joseph eine Landwehrkompanie. Als der Kaiser sie abschreitet, fällt ihm ein klein gewachsener Mann auf, dessen Rock auffallend viele Orden zieren. „Wo haben Sie sich denn die alle verdient?“ fragte der Monarch. Worauf der Mann aufzählte: den Großen habe er, so wie alle, nach dem Manöver im 59er Jahr gekriegt, der zweite war die Anerkennung für fünfundzwanzig Jahre Freiwillige Feuerwehr, den nächsten hätte er beim letzten Eisstockschießen gewonnen und die ganz große Bletsch’n, die habe er sich selber einmal am Kirtag g’schoss’n.“